monocromatico

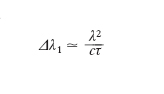

Si dice di radiazione elettromagnetica di ben definita lunghezza d’onda e anche di radiazione corpuscolare costituita da particelle uguali aventi tutte la medesima energia. In natura non esistono sorgenti luminose perfettamente monocromatiche. Anche una luce cosiddetta m. è caratterizzata da una distribuzione di intensità luminosa I(λ), in funzione della lunghezza d’onda λ, con andamento approssimativamente gaussiano e avente quindi una ‘larghezza’ finita. La larghezza a metà altezza Δλ della I(λ) è detta larghezza della riga. Le cause della non perfetta monocromaticità della luce emessa da una sorgente sono: a) la breve durata (tipicamente τ∿10–8 s) di ciascun lampo di luce emesso dagli atomi della sorgente, per il principio di indeterminazione che impone una larghezza minima

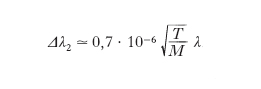

dove c è la velocità della luce; questo effetto può essere di fatto eliminato utilizzando come sorgente un laser (per il quale tipicamente τ∿1 s). b) L’effetto Doppler provocato dal moto di agitazione termica degli atomi della sorgente, il quale dà luogo a un allargamento della riga

dove T è la temperatura termodinamica e M la massa molecolare della sostanza che costituisce la sorgente; questo effetto può essere ridotto ponendo la sorgente a bassa temperatura. c) Le interazioni fra gli atomi della sorgente, le quali spostano in modo accidentale e variabile i livelli energetici degli atomi stessi, producendo un allargamento Δλ3 riducibile utilizzando sorgenti a bassa densità. d) Infine l’autoassorbimento, cioè il fatto che la luce emessa viene in parte riassorbita dalla sorgente medesima: questo assorbimento deprime maggiormente le lunghezze d’onda intorno al valore massimo della I(λ) producendo un allargamento Δλ4, che può essere contenuto utilizzando sorgenti di spessore ridotto.

Il monocromatore è un dispositivo ottico che permette d’isolare, da un fascio di radiazioni luminose emesse da una sorgente policromatica, un fascio di radiazioni di determinata lunghezza d’onda scelta a piacere tra quelle delle radiazioni emesse dalla sorgente. In pratica, un monocromatore è in grado di fornire una luce m. soltanto se la sorgente utilizzata ha uno spettro a righe, per es. è una lampada elettrica a conduzione gassosa. Se la sorgente ha uno spettro continuo, per es. è una lampada elettrica a incandescenza, si ha invece, con qualunque tipo di monocromatore, una luce policromatica costituita da radiazioni comprese in una banda di lunghezze d’onda, più o meno ristretta ma generalmente molto maggiore della larghezza delle righe di uno spettro a righe.

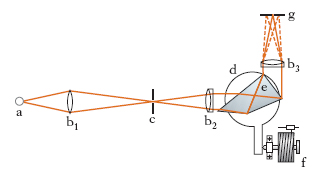

La monocromatizzazione si può ottenere sfruttando il fenomeno della riflessione selettiva (monocromatore a riflessione), dell’assorbimento selettivo (monocromatore ad assorbimento) o della dispersione della luce (monocromatore a dispersione). I monocromatori a riflessione si usano per bande di radiazioni infrarosse nelle quali alcune sostanze cristalline (salgemma, silvina, bromuro di potassio ecc.) presentano appunto il fenomeno della riflessione selettiva. I monocromatori ad assorbimento sono più comunemente noti col nome di filtri di luce; sono in genere piuttosto grossolani e comunque tali da non poter competere per selettività e praticità d’impiego con quelli a dispersione. Essenzialmente, un monocromatore a dispersione è costituito da un prisma e (v. fig.) a deviazione costante, destinato a formare nel piano di una fenditura d’uscita g lo spettro della sorgente policromatica a; la lente b1 forma l’immagine di tale sorgente sulla fenditura d’ingresso c, posta nel fuoco della lente b2, dalla quale esce allora un fascio policromatico di raggi paralleli, che viene portato a incidere sul prisma e. In seguito alla dispersione, da questo escono fasci paralleli m., la cui direzione è funzione della lunghezza d’onda; la lente b3 focalizza ogni fascio monocromatico sulla fenditura g. A mezzo di un comando a vite micrometrica f si può far ruotare la piattaforma d su cui è fissato e in modo che sfili successivamente su g l’intero spettro di a. La larghezza di banda del fascio monocromatizzato si può ridurre diminuendo la larghezza di g; tuttavia parte della luce policromatica della sorgente giunge inevitabilmente sulla fenditura d’uscita per diffusione e riflessioni interne. Tale inconveniente è ridotto nei monocromatori doppi, costituiti da due monocromatori del tipo sopra illustrato (monocromatore semplice) in serie tra loro, cioè disposti in modo che la fenditura d’uscita del primo sia al tempo stesso la fenditura d’ingresso del secondo: si ottiene in tal modo una luce m. di grande purezza. In luogo dei prismi si va sempre più diffondendo l’uso dei reticoli di diffrazione che consentono una maggiore risoluzione; la radiazione desiderata può essere selezionata mediante un sistema automatico di controllo.