olfatto

Funzione sensoriale specifica preposta alla percezione degli odori. Fra i Mammiferi si distinguono specie con o. molto sviluppato (animali macrosmatici) e altre con o. meno fine (animali microsmatici). L’uomo appartiene alla seconda categoria; ciò nonostante l’o. riveste per la specie umana una grande importanza biologica, anche per le sue strette relazioni con il gusto.

Anatomia

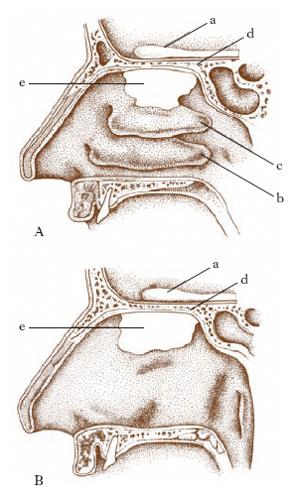

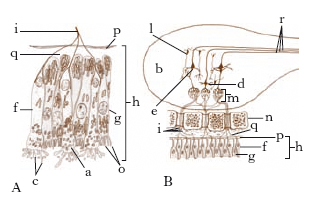

Il sistema olfattorio si avvale di chemocettori in grado di reagire alle caratteristiche chimiche delle sostanze odorose. Essi si trovano localizzati in un’area ristretta della mucosa nasale, la mucosa olfattoria (fig. 1), con pigmentazione giallastra. Nei cani e in altri animali macrosmatici l’area coperta da questa membrana è grande; negli animali microsmatici, come l’uomo, è piccola, con una superficie di circa 5 cm2 localizzata nel tetto della cavità nasale vicino al setto. La membrana olfattoria contiene cellule di sostegno e cellule progenitrici dei recettori dell’olfatto; distribuiti fra queste cellule vi sono 10-20 milioni di cellule recettoriali (cellule di Schultze o neuroni olfattori di I ordine). Ciascun neurone ha un dendrite corto e spesso, con un’espansione terminale, detta bastone olfattorio. I neuroni olfattori, al pari delle cellule recettoriali del gusto, si rigenerano di continuo, con un’emivita di poche settimane. La microscopia elettronica ha ben descritto le caratteristiche ultrastrutturali di queste cellule dimostrando le numerose microvescicole del bastoncello olfattorio e la sua terminazione a bottone a sua volta provvista di microvilli e di ciglia (fig. 2A), che vengono umettate dal secreto muco-sieroso prodotto dalle ghiandole di Bowman allo scopo di mantenere umida la superficie della mucosa olfattoria. In quest’ultima i neuroni sono in numero compreso tra 15 e 18 milioni per narice e sarebbero raggruppati a seconda della qualità degli odori (distribuzione topologica di M.M. Mozell). L’altra ramificazione polare delle cellule olfattorie (con significato di neurite) continua il suo percorso attraverso i fori della lamina cribrosa dell’etmoide, per raggiungere nella cavità cranica il lobo olfattorio, al cui interno ciascun neurite entra in rapporto sinaptico con i dendriti delle cellule mitrali (neuroni olfattori di II ordine). In tal modo viene a strutturarsi una formazione ‘a gomitolo’ detta glomerulo olfattorio, nella quale si osserva una confluenza di neuriti di molte migliaia di cellule di I ordine e di dendriti di un numero limitato di cellule mitrali. I singoli sistemi glomerulari vengono tenuti in reciproco rapporto da tre varietà di neuroni: i granuli, le cellule stellate e le cellule a ciuffo (fig. 2B). Infine, i neuriti delle cellule mitrali formano sinapsi con le cellule della corteccia prepiriforme (cellule piramidali e cellule polimorfe) e di quella periamigdaloidea (cellule piramidali): essi rappresentano i neuroni olfattori di III ordine. La corteccia periamigdaloidea a sua volta stabilisce connessioni con la sostanza reticolare e con il talamo, dal quale partono collegamenti con l’ipotalamo e proiezioni rivolte verso la corteccia fronto-parietale dell’emisfero cerebrale omolaterale e, dopo attraversamento del piano mediano, con quella fronto-orbitale dell’altro emisfero.

Fisiologia

Per quanto concerne la fase propriamente recettoriale si discute se fra la molecola del recettore (che differenti indagini autorizzano a ritenere di natura proteica) e quella odorosa si stabilisca un semplice legame fisico (adsorbimento), che alterando l’equilibrio elettrochimico della membrana determinerebbe l’insorgenza del potenziale di azione, oppure se, con un meccanismo più complesso, la molecola del recettore (dopo contatto con quella ‘odorosa’) subisca un effetto allosterico di modificazione che attivi gli enzimi in grado di scindere l’ATP con liberazione di fosfati ad alto contenuto energetico: sarebbero in realtà queste ultime sostanze a determinare la depolarizzazione della membrana e l’insorgenza del potenziale di azione.

Nell’ambito dei recettori, solo una parte reagisce a un singolo odore (recettori specifici). In prevalenza, invece, essi rispondono a più sostanze odorose (recettori a funzione polivalente), sia pure con intensità diverse, secondo spettri di ‘reazione’ fra loro differenti. L’apprezzamento delle differenze di intensità di un odore non avviene secondo una progressione continua ma ‘a salti’, perché la relativa informazione richiede l’intervento, realizzato dalle cellule a ciuffo, di sistemi glomerulari ‘in parallelo’, con un percorso più lungo per i relativi impulsi e anche, nell’ambito di determinati limiti, per un fenomeno di saturazione.

Per quanto concerne le sostanze odorose, esse hanno peso molecolare relativamente basso, notevole solubilità nei grassi, grado elevatissimo di volatilità e soprattutto sarebbero dotate di caratteristiche fisico-chimiche particolari che favorirebbero il legame con le molecole recettoriali. Nel quadro di tale concezione J.E. Amoore propose la divisione degli odori in classi elementari: etere, canfora, muschio, floreale, putrido, pungente, mentolo, sudore, sperma. Questo approccio ha però un valore relativo in quanto osservazioni di natura anatomica ed elettrofisiologica tendono a collocare il fenomeno della discriminazione fra differenti odori nell’ambito di una complessa attività neuronale, integrata a più livelli, mediante fenomeni di tipo inibitorio e stimolatorio.

L’estrinsecazione della funzione olfattiva supera i limiti anatomo-fisici della percezione degli odori e anche quelli dell’integrazione della funzione gustativa; i collegamenti tra vie olfattive e sostanza reticolare suggeriscono che l’o. intervenga nella funzione vigile, così come l’associazione di anosmia e deficienza sessuale in soggetti con mancanza congenita del lobo olfattivo (sindrome di F.I. Kallmann) ne testimonia la compartecipazione all’attività sessuale.

Notevole importanza ha il fenomeno dell’adattamento olfattivo, rappresentato dalla scomparsa o diminuzione della sensazione odorosa in seguito a stimolazione prolungata. Altro elemento che presenta un grande interesse nello studio della funzione olfattiva è la determinazione del valore di soglia, cioè il minimo di sostanza odorosa capace di produrre una reazione sensoriale. In base al valore di soglia è possibile distinguere una aumentata eccitabilità, una diminuzione o una completa scomparsa del senso dell’o. (anosmia). In genere si determina la soglia di percezione (olfattia), cioè l’intensità dello stimolo atto a produrre una sensazione olfattiva che porta al riconoscimento dell’odore.

La valutazione della capacità olfattiva, definita olfattometria, si divide tra obiettiva, basata sulla misurazione di reazioni fisiologiche (modificazioni pupillari, aumento della pressione arteriosa ecc.) che si verificano a seguito della percezione olfattiva, e soggettiva, valutata mediante olfattometri. Tali apparecchi, per es. quelli di H. Zwaardemaker, si basano sul principio di variare gradualmente l’intensità dello stimolo olfattivo che giunge al soggetto in esperimento. In altri strumenti la determinazione della quantità minima di sostanza odorosa stimolante si effettua misurando la carica elettrica della quantità medesima previamente ionizzata.

Fisiopatologia

I disturbi dell’o. sono chiamati disosmie e possono essere qualitativi (parosmie, legate a fatti allucinatori, tossici, infettivi, neurologici; cacosmie, dovute principalmente a patologie nevritiche) e quantitativi (iperosmie e ipoanosmie). Questi ultimi possono essere totali o parziali in base all’interessamento di tutte o solo di alcune sostanze odorifere. Le iperosmie possono essere dovute a condizioni anatomiche, fisiologiche (gravidanza, allattamento), farmacologiche, o patologiche (corizza, turbe neuroendocrine, neoplasie cerebrali, tabe ecc.). Le ipoanosmie sono dovute a fatti infettivi locali o generali (riniti acute, lue, tubercolosi), a turbe sia degenerative sia infettive del sistema nervoso centrale.