impollinazione

In botanica, trasporto dei granelli di polline dalle antere all’ovulo (nelle Gimnosperme) e allo stimma (nelle Angiosperme). L’i. è condizione necessaria per la fecondazione e per il successivo sviluppo del seme.

Agenti impollinatori

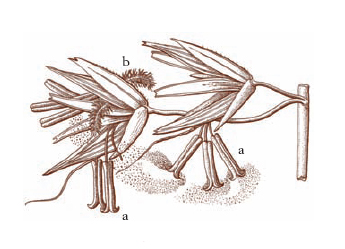

Poiché i granelli di polline mancano di movimento autonomo, l’i. avviene tramite agenti esterni, quali il vento, gli animali, l’acqua e la gravità terrestre; le piante, a seconda del diverso agente impollinatore, presentano differenti adattamenti e si distinguono in anemofile, zoofile, idrofile e barofile. Nelle piante anemofile, per es., Gimnosperme, Palme, Poacee, la cui i. è provocata dall’azione del vento, i fiori sono privi di apparato di richiamo, di nettare e di profumi, il polline è abbondante, liscio e leggero, mentre nelle Angiosperme i pistilli hanno stimmi ben sviluppati e spesso piumosi (fig. 1).

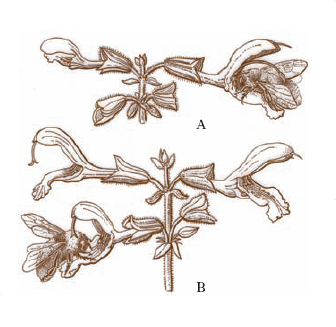

Le piante zoofile sono impollinate da insetti (piante entomofile; fig. 2), in prevalenza Imenotteri, Lepidotteri, Coleotteri e Ditteri, a volte da Uccelli, come il colibrì (piante ornitofile; fig. 3), da lumache (piante malacofile), o da Chirotteri (piante chirotterofile). Tali piante hanno di solito un vistoso apparato di richiamo (o apparato vessillare) costituito da petali o tepali, di rado sepali, di colore vivace e spesso screziati di vario colore, o da brattee colorate. Secernono nettare o producono polline in gran quantità di cui fanno bottino alcuni insetti (api ecc.); il polline è spesso attaccaticcio e i fiori, in genere, emanano un odore forte. Gli adattamenti alla conformazione e alle abitudini degli insetti pronubi sono notevoli, tanto che in certi casi (fico, iucca, vaniglia) una specie di piante può essere impollinata soltanto da una determinata specie d’insetti.

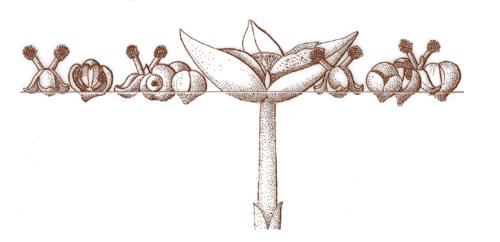

Le piante idrofile sono le piante acquatiche il cui agente impollinatore è l’acqua. In alcune di esse l’i. ha luogo alla superficie dell’acqua: per es., nelle vallisnerie i fiori staminiferi si staccano dalla pianta e galleggiando sulla superficie, con le antere sporgenti dal perianzio, vengono a contatto con gli stimmi dei fiori pistilliferi, sorretti da un lunghissimo peduncolo (fig. 4). In altre specie (Ceratophyllum, Naias, Zostera) l’i. avviene sott’acqua: i granelli pollinici straordinariamente allungati, liberati dalle antere, sono portati passivamente fino agli stimmi. Nelle piante barofile, la caduta del polline sullo stimma sottostante alle antere avviene per gravità.

Distribuzione dei sessi sulla pianta

Vari tipi d’i. si distinguono anche rispetto alla maniera con la quale i sessi, maschile e femminile, sono distribuiti sulla pianta.

Autogamia. - Si ha i. autogama (o omoclina o illegittima) quando il polline viene portato dalle antere allo stimma nel fiore, ciò che è possibile solo nei fiori ermafroditi. Quando avviene senza interventi estranei è detta autogamia diretta o autoimpollinazione spontanea. Se l’i. avviene in fiori chiusi, si ha la cleistogamia (➔); qualora l’i. non sia seguita dallo sviluppo del seme si parla di autosterilità.

Allogamia. - Si ha i. eteroclina (o intraspecifica o incrociata) quando il polline perviene sullo stimma di un altro fiore dello stesso individuo o di un altro individuo della stessa specie. Si distingue in: geitonogamia o i. indiretta in senso stretto o contigua (tra i fiori d’uno stesso individuo); xenogamia (tra i fiori di due individui diversi della medesima specie); gnesiogamia (tra i fiori di due individui della stessa specie ma di diversa origine); notogamia (tra individui di diverse varietà della stessa specie).

Ibridogamia. - Si ha quando il polline perviene sullo stimma del fiore di un’altra specie.

È evidente che il tipo di i. dipende spesso dalla conformazione dei fiori. Così nelle piante a fiori diclini, nelle quali ogni fiore ha solo stami o solo carpelli, possono aversi solo forme di allogamia; nelle piante monoiche, cioè quelle che hanno fiori maschili e femminili sullo stesso individuo, si ha tipicamente la geitonogamia; nelle piante dioiche, con sessi separati su individui diversi, si ha gnesiogamia, notogamia ecc. Nelle piante a fiori monoclini, nelle quali cioè tutti i fiori sono ermafroditi, si distinguono la dicogamia, che avviene quando l’epoca di maturazione delle antere non coincide con quella degli stimmi, e l’omogamia, quando i due sessi maturano contemporaneamente; la poligamia si ha quando la stessa pianta possiede fiori monoclini e diclini, cosicché è possibile sia l’auto- sia l’allogamia.

In genere, in natura l’autogamia dà risultati meno buoni dell’allogamia, e numerose disposizioni delle piante tendono a rendere l’autogamia impossibile. Fra queste disposizioni si ricordano: l’autosterilità, constatata per numerose specie monoiche ed ermafrodite; l’andromonoicismo e il ginomonoicismo, per cui in alcune piante sono presenti, sullo stesso individuo, fiori di due tipi, cioè ermafroditi e unisessuali, maschili o femminili; l’ercogamia, per la quale antere e stimmi sono situati, sullo stesso fiore, in posizione tale che l’autoimpollinazione è impossibile; l’eterostilia, che si ha quando la stessa specie possiede due o anche tre categorie di individui, nei quali i filamenti staminali e gli stili presentano rapporti diversi di lunghezza. In altre specie sono presenti invece adattamenti contrari, capaci di assicurare l’autogamia, come la cleistogamia o i movimenti dagli stami che portano, al momento opportuno, le antere deiscenti a contatto degli stimmi dello stesso fiore.