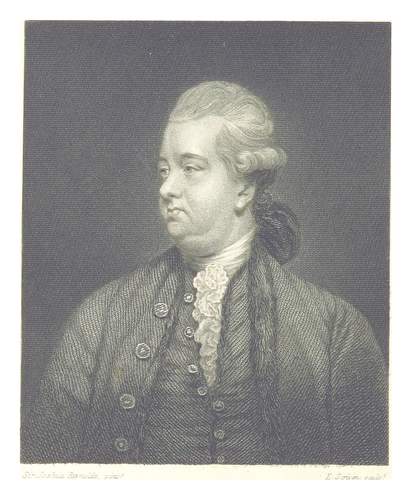

Gibbon, Edward

Storico (Putney, Surrey, 1737 - Londra 1794). Figlio di un'agiata famiglia, frequentò il Magdalen College di Oxford. Dopo la sua conversione al cattolicesimo, completò i suoi studî a Losanna sotto la tutela di un pastore protestante. Nasce in lui, in questi anni (1754-58), la passione per l'erudizione e soprattutto per la cultura umanistica. Tornato a Londra in seguito alla sua riconversione all'anglicanesimo, si dedicò alla stesura di un Essai sur l'étude de la littérature (1761). Nel 1763 partì per un viaggio attraverso l'Europa, alla ricerca di un soggetto per un'opera storica e iniziò, però abbandonandola presto, una storia della libertà svizzera. G. indirizzò le sue ricerche verso i due temi centrali della storiografia moderna, coi quali comincia ad acquistare familiarità attraverso la lettura di Machiavelli e di Montesquieu: il formarsi delle moderne nazioni europee e il dissolversi nel Medioevo del grande impero di Roma. G. esprime nella sua opera The history of the decline and fall of the Roman Empire (1776-88; trad. it., 3 voll., 1967), la storia dell'Europa da Augusto alla caduta di Costantinopoli, in un quadro grandioso che si spinge talora fino alla lontana Cina a cercarvi le ragioni di sommovimenti di popoli che hanno sconvolto la geografia dell'Europa; o fino all'Arabia, per raccontare sulla scorta della fortuna dell'orientalistica del 17º e del 18º secolo le vicende dell'impero islamico. Non si dovranno cercare nell'opera di G. nuovi metodi nella critica delle fonti; in The decline and fall non si trova traccia del nuovo tipo di minuta analisi delle fonti che i tedeschi suoi contemporanei cominciavano appunto allora a sviluppare. G., in complesso, non fu un pioniere nello studio delle fonti, ma le conosceva eccezionalmente bene. Possedeva ancora quella familiarità con gli scrittori classici e bizantini caratteristica dei grandi eruditi del Seicento e del primo Settecento e vi univa la conoscenza dei cronisti medievali. Inoltre sapeva quali fossero i migliori commenti su ogni fonte disponibile al tempo suo e aveva assimilato le conclusioni tratte da innumerevoli dissertazioni intorno a punti maggiori o minori di erudizione. Pochi, o nessuno, dei grandi nomi dell'erudizione dei secc. 17º e 18º mancano nelle sue note. È necessario però aver presente che, se i fatti concernenti l'erudizione di G. sono noti, la storia della sua formazione intellettuale non è ancora chiarita: per cogliere i tratti principali delle sue scelte culturali, si deve partire dal grande conflitto della sua epoca tra antiquarî o eruditi e storici filosofici. Da una parte vi era quella che potremmo chiamare la scuola tradizionale degli storici eruditi dall'altra parte si era sviluppata una nuova scuola di storia filosofica, caratterizzata dall'interesse per quella che in seguito fu chiamata "civiltà". L'importanza degli storici filosofici non deve essere sottovalutata: essi capirono che un cumulo di fatti non fa storia e che le componenti della civiltà, quali il diritto, la religione e il commercio sono più importanti dei trattati diplomatici o delle battaglie. C'era tuttavia il grande pericolo che una storia di questo genere fosse scritta con una scelta casuale dei fatti perdendo di vista i grandi problemi storiografici. G. superò questo ostacolo cercando di fare confluire nel suo lavoro le esperienze del filosofo e dell'antiquario: egli divenne così l'erede di una tradizione di studî eruditi trovandosi a suo agio nella Parigi degli enciclopedisti e condividendo molte delle loro convinzioni quali la fede nella ragione umana, il deismo, l'odio per la superstizione, l'intolleranza e la crudeltà. Egli riunì nella sua opera storica due metodi di scriver la storia che fino ad allora erano stati in conflitto, offrendo i tesori dell'erudizione alla contemplazione dello storico filosofo. Presentò in primo luogo le teorie degli storici filosofi in modo più persuasivo, in secondo luogo dimostrò che l'erudizione non comportava necessariamente mancanza di eleganza e di riflessione. Così il suo The decline and fall è insieme un quadro vivace e complesso del Medioevo secondo un dato punto di vista e un autoritratto eccezionale della mentalità settecentesca. Il primo volume, che uscì nel 1776, riscosse un notevole consenso, provocando allo stesso tempo una polemica su alcune sue parti, dove G. studiava la ragione del diffondersi del cristianesimo e del venir meno delle istituzioni romane. Si attribuisce a G. la tesi, propriamente volterriana, che vede nel cristianesimo, nel suo spirito di rinuncia e nella sua radicale avversione al mondo antico, la "causa" della caduta dell'impero: mentre G. sulle orme di Montesquieu sosteneva che la rovina di quello era effetto della corruzione naturale dei suoi istituti politici e della struttura sociale. Ma pur riconoscendo la funzione positiva del Medioevo cristiano come conservatore della cultura classica, G. vedeva (con Montesquieu e Robertson) il fatto capitale di quell'età nel formarsi della società civile moderna dagli stati barbarici: anche se la concezione storiografica di Hume, relativistica e antievoluzionistica ha contribuito ad attenuare l'aspetto "primitivistico" di questa storia della società che meno persuadeva i conservatori dell'ultimo Settecento.