frattura

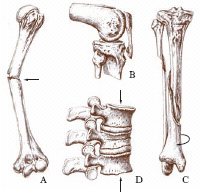

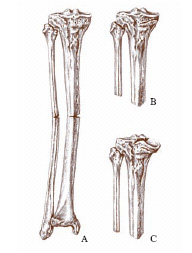

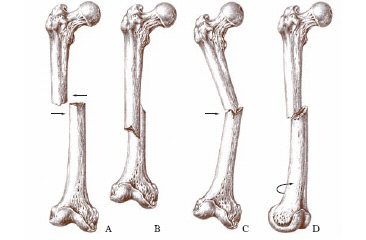

In medicina, il prodursi di una soluzione di continuità in un osso. Le f. si producono con meccanismi vari, risultando spesso da un trauma, raramente da una violenta contrazione muscolare: esse possono prodursi nella stessa sede d’azione del trauma ( f. diretta), o a distanza da questa ( f. indiretta; fig. 1); quest’ultima evenienza si verifica con meccanismo di flessione, trazione, rotazione e schiacciamento. L’osso può essere interessato a pieno spessore ( f. completa), o solo in parte ( f. incompleta; fig. 2). Nel primo caso i monconi di f. possono presentare spostamenti reciproci ( f. scomposta; fig. 3), consistenti nell’allontanamento, nell’angolatura, nella rotazione in senso inverso o nell’ingranamento dell’uno nell’altro. Un tipo di f. incompleta è l’ infrazione, frattura parziale consistente in una semplice fissurazione, che non determina l’interruzione completa della continuità dell’osso. La sede delle f. (osso e parti molli circostanti) è detta focolaio di frattura. In relazione a questo le f. sono distinte in chiuse, quando esse non comunicano con l’esterno, e aperte (o esposte) nel caso inverso.

I sintomi consistono essenzialmente: nel dolore; nell’impossibilità di usare l’arto leso (impotenza funzionale) o di conservare la stazione eretta nelle f. della colonna vertebrale e del bacino; nella deformazione del segmento scheletrico interessato quando esiste notevole spostamento dei monconi; nella comparsa di mobilità abnorme a livello della f.; nella formazione di macchie ecchimotiche cutanee nelle zone vicine alla frattura. La diagnosi particolareggiata si formula sui radiogrammi. Le complicazioni consistono nella suppurazione del focolaio di f., nella lesione di nervi e di vasi sanguigni, nella necrosi dell’osso.

Il trattamento immediato di pronto soccorso consiste nella immobilizzazione mediante bendaggi con stecche di legno o di cartone o in speciali docce metalliche, mentre per le f. della colonna vertebrale o del bacino il paziente deve giacere supino, preferibilmente su un piano rigido. Il trattamento definitivo consiste nella correzione degli spostamenti dei monconi (riduzione) e nella consecutiva immobilizzazione (contenzione) fino alla guarigione. Nei casi più semplici di f. chiuse, la riduzione si pratica con manovre manuali. Segue poi la contenzione mediante bendaggio gessato. In casi più gravi, come, per es., in alcune f. del collo o della diafisi del femore, soprattutto quando tra i capi di f. sia interposto tessuto muscolare, è necessario ricorrere alla riduzione operatoria (o riduzione cruenta) e alla contenzione con infibuli ossei o metallici, o con placche metalliche fissate all’osso con viti.

I processi riparativi delle f. sono imperniati nella organizzazione del cosiddetto callo osseo, la formazione che prende origine dall’emorragia che ha luogo a livello della rima di f., e dal conseguente coagulo, che ne ingloba i monconi. Da questi, e specialmente dal periostio e dall’endostio, si mobilitano elementi cellulari giovani destinati a costituire un tessuto di riparazione provvisorio (callo osseo primitivo) e di consistenza piuttosto molle, fibrosa, per l’assenza di fenomeni di calcificazione. Successivamente questo tessuto, per l’evoluzione degli elementi cellulari e la calcificazione della parte stromale, si trasforma in osso compatto (callo osseo definitivo). In questo secondo stadio il callo subisce un rimaneggiamento strutturale che lo rende atto a scaricare le linee di forza che lo sollecitano, mentre ogni sua parte non sollecitata si atrofizza e gradualmente scompare. L’andamento del processo riparativo va controllato radiologicamente durante la sua evoluzione. La guarigione di una f. può essere disturbata in ogni momento, in dipendenza di varie condizioni concomitanti: deficiente stravaso emorragico, malattie generali (tumori, sifilide, tubercolosi) o locali (infezioni, osteomieliti ecc.), cattiva riduzione e, soprattutto, inadatta contenzione. In quest’ultimo caso, a livello della rima di f., può istituirsi una articolazione abnorme (➔ neoartrosi). Il processo riparativo si compie, di solito, in un periodo di tempo variabile, a seconda delle ossa interessate e dei caratteri della f., dai 30 ai 90 giorni, mentre il pieno recupero funzionale avviene in tempi proporzionalmente più lunghi.

La f. iterativa recidiva, dopo riparazione con callo osseo, per rammollimento o assorbimento di quest’ultimo.

La f. latente è provocata da un’alterazione della compagine ossea susseguente a un trauma lieve e ripetuto nella stessa sede.

La f. a legno verde (fig. 2A) è una f. incompleta, facile a riscontrarsi nelle costole e caratterizzata dal fatto che la rima di f. interessa solo parzialmente lo spessore dell’osso.

Le f. spontanee si producono per traumi lievi o comunque tali da essere senza conseguenza per un osso normale. Sono causate da malattie locali dell’osso o si osservano in caso di particolari patologie (per es., nel mieloma multiplo e nella osteoporosi). Sedi preferite, in ordine di frequenza, sono gli arti, le costole, le vertebre.

Per la f. delle rocce in geologia ➔ faglia.