Nova

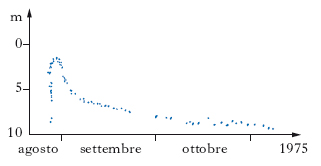

In astronomia, classe di variabili eruttive (➔ stella), cioè stelle nelle quali si verificano esplosioni più o meno violente, che determinano aumenti bruschi di luminosità ed espulsione di materia: si tratta di stelle (nane bianche) nelle ultime fasi della loro evoluzione. Le n. comunemente si indicano con il nome della costellazione nella quale si trovano, seguito dall’anno in cui è stata osservata l’esplosione. La fig. 1 dà la curva di luce, cioè l’andamento della luminosità in funzione del tempo, della N. Cygni 1975: si nota che la luminosità è aumentata dapprima rapidamente, raggiungendo il massimo in un paio di giorni, ed è poi diminuita assai lentamente.

Le n. si distinguono in 3 sottoclassi principali: le n. nane (dette anche variabili del tipo U Geminorum), le n. ricorrenti e le n. ordinarie.

Nelle n. nane la curva di luce presenta improvvise e rapide variazioni di splendore a intervalli di settimane o mesi; l’ampiezza delle variazioni è generalmente compresa fra 2 e 6 magnitudini ed è tanto maggiore quanto meno frequente è la ricorrenza delle esplosioni.

Nelle n. ricorrenti la variazione di luce è più grande (dell’ordine di 8 magnitudini), mentre le esplosioni ricorrono a intervalli di tempo più lunghi (di anni o decenni).

Nelle n. ordinarie si osserva, di regola, un’unica variazione di luminosità con un’ampiezza di 11-13 magnitudini (in casi eccezionali fino a 16).

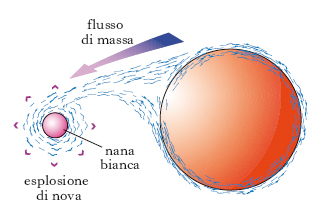

Per quanto riguarda l’origine, le osservazioni e i modelli teorici concordano nell’indicare che le n. si presentano sempre in sistemi binari stretti, cioè come stelle doppie con componenti molto vicine l’una all’altra. La stella che dà origine all’esplosione è una nana bianca, che tende ad aggregare materia emessa dalla compagna (fig. 2). Inizialmente la nana bianca è costituita da un nucleo degenere di elio (e, eventualmente, di elementi più pesanti), circondato da un sottile inviluppo di idrogeno non degenere. A seguito dell’accrescimento di materia per cessione dalla stella compagna, lo strato di idrogeno affonda nella sottostante zona degenere e si riscalda. A un certo punto si raggiunge la temperatura di ignizione, alla quale si innesca la fusione nucleare dell’idrogeno in elio. Il calore sviluppato produce un ulteriore brusco aumento della temperatura che rimuove lo stato di degenerazione nello strato esterno della stella. La violenta esplosione che ne consegue dipende dal fatto che in un gas degenere la pressione non aumenta all’aumentare della temperatura: pertanto, l’aumento di temperatura non si traduce in un aumento di pressione, finché non viene rimosso lo stato di degenerazione; quando ciò avviene, i gas si espandono improvvisamente, determinando l’espulsione del guscio più esterno della stella. Si calcola che la massa totale espulsa dalla stella sia dell’ordine di 0,001 M⊙ (dove M⊙ è la massa del Sole). I gas, dispersi nello spazio, formano una nebulosa diffusa che può rimanere visibile al telescopio per molti anni. Terminata la fase esplosiva, la stella ricomincia ad aggregare il materiale ceduto dalla compagna, fino a innescare una nuova esplosione, che risulterà tanto più violenta quanto più lungo è l’intervallo fra i due eventi. Ciò è confermato dal fatto, già rilevato, che l’ampiezza delle variazioni di luminosità è maggiore nelle n. che hanno una frequenza di ricorrenza più bassa.