faro

Strumento di segnalazione luminosa, costituito da un proiettore a fascio rotante o intermittente, situato nei punti più visibili della costa (estremità dei moli, promontori, scogli), che serve ai naviganti come segnalazione notturna e punto di riferimento.

Il più antico f. dell’antichità fu quello di Alessandria d’Egitto, opera di Sostrato di Cnido, costruito sull’isola di Faro (da cui il nome), inaugurato sotto Tolomeo Filadelfo (280-79 a.C.), e una delle sette meraviglie del mondo. Molti porti nel Mediterraneo ebbero f. sul tipo di quello alessandrino; fra questi quello del porto di Ostia (che conosciamo tramite riproduzioni), costruito sotto Claudio su un isolotto artificiale. Il tipo del f. classico fu poi imitato in epoca medievale (lanterna di Genova, 1139; torre della Meloria, 1154), e infine nell’epoca moderna (Eddystone; New York, statua della Libertà; Trieste, f. della Vittoria).

Il progresso tecnico, sotto l’aspetto costruttivo, è consistito nel fare edifici sempre più robusti, resistenti, e alti (infatti la portata geografica del f., raggio dell’orizzonte visibile dalla sorgente luminosa, è proporzionale alla radice quadrata della sua quota sul mare), e soprattutto nell’innalzarli anche in punti quasi inaccessibili e su scogli isolati, battuti dal mare. Talvolta si usano battelli faro. Sviluppi anche più notevoli si sono avuti nelle sorgenti luminose e nella loro regolazione: dapprima semplici fuochi alimentati con legni resinosi, poi candele di sego (1700), poi lampade a oli vegetali o animali, con lucignoli speciali (Argand, 1784), infine lampade a incandescenza, a petrolio, liquido o gassificato. Oggi, salvo il caso di f. isolati, si ricorre a lampade a incandescenza; la linea elettrica di alimentazione è supportata da linee secondarie, batterie di accumulatori ricaricabili automaticamente, gruppi elettrogeni che intervengono in caso di guasto, per assicurare l’indispensabile continuità di funzionamento.

La portata ottica di un f., distanza massima di avvistamento del f. stesso, dipende dalla sua potenza luminosa, dalle condizioni dell’atmosfera, nonché dalla quota (da ≃ 45 a ≃ 75 km per i grandi f.). Per distinguere i vari f., ciascuno ha una speciale caratteristica luminosa, cioè una diversa durata e sequenza di luci e anche, qualche volta, una speciale colorazione (rossa o verde).

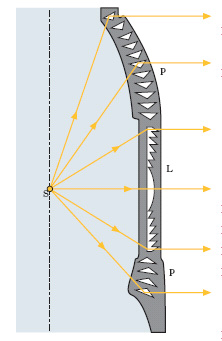

Il sistema ottico di un f. moderno (v. fig.) è costituito da una serie di pannelli verticali che circondano la sorgente luminosa, ruotando attorno a essa, ciascuno composto da una lente di Fresnel L, che concentra il cono luminoso principale, proveniente da S, in un fascio di raggi paralleli; da una serie di anelli di prismi P, a riflessione totale, che concentrano i raggi periferici in fasci anch’essi paralleli al raggio principale; ed eventualmente da specchi sferici, che riportano sul centro del sistema i raggi diretti posteriormente. Le caratteristiche luminose distintive di ogni f. si ottengono o facendo ruotare il sistema ottico attorno alla sorgente luminosa, o variando l’intensità della sorgente stessa. L’organizzazione dei f. per la navigazione è fatta in modo che, in condizioni medie di visibilità atmosferica, nessun tratto di costa resti fuori della portata di un faro.