partenogenesi

In biologia, tipo di riproduzione sessuale caratterizzato dal fatto che la cellula-uovo si sviluppa senza essere stata fecondata. Può essere spontanea (p. naturale), oppure provocata artificialmente (p. sperimentale).

Un particolare tipo di p., in cui il secondo globulo polare si fonde nuovamente con l’uovo che lo ha emesso, si chiama partenogamia. Così ha inizio lo sviluppo e si ripristina il numero diploide dei cromosomi.

P. naturale

È detta rudimentale, quando l’uovo non fecondato può presentare un inizio di sviluppo embrionale, che si arresta presto (Uccelli e Mammiferi); accidentale (o ticopartenogenesi), quando uova di specie anfigoniche si sviluppano, in via eccezionale, senza fecondazione (il baco da seta e varie altre farfalle); facoltativa, quando l’uovo è capace di svilupparsi con o senza fecondazione (l’ape); costante, quando tutte le uova si sviluppano partenogeneticamente, pur essendo potenzialmente possibile l’anfigonia (per es., popolazioni di varie specie di Insetti, in cui mancano i maschi); obbligatoria, quando le uova di una specie non possono essere fecondate (per alterazioni del processo meiotico o perché nella specie non si producono mai maschi funzionali), per cui lo sviluppo per p. è obbligato (per es., il fasmide Carausius morosus, vari Rotiferi ecc.).

In rapporto al sesso degli individui prodotti, la p. si distingue in p. arrenotoca (o arrenotochia), che dà origine solamente a maschi (l’ape); p. deuterotoca (o deuterotochia), che dà origine sia a maschi sia a femmine (alcune specie di farfalle) e p. telitoca (o telitochia), che dà origine solo o quasi esclusivamente a femmine (Rotiferi, Fasmidi ecc.).

Dal punto di vista citologico, si distinguono 3 tipi principali: p. apomittica (o ameiotica), in cui i processi fondamentali della meiosi (riduzione del numero cromosomico da diploide ad aploide) sono completamente o in parte assenti; generalmente l’uovo subisce una sola divisione di maturazione, e questa divisione è equazionale; dal punto di vista genetico i discendenti sono identici alla madre e nuovi genotipi possono originarsi soltanto attraverso mutazioni (la blatta Pycnoscelus surinamensis, il fasmide Carausius morosus, l’ortottero Saga pedo ecc.); p. automittica (o meiotica), in cui i primi stadi della meiosi sono normali e la diploidia viene restaurata con meccanismi diversi: fusione del nucleo dell’uovo con il secondo globulo polare, fusione dei due globuli polari, fusione di due nuclei di segmentazione ecc. (il fasmide Bacillus rossius); p. aploide (o generativa), in cui la meiosi è normale e l’individuo che si sviluppa partenogeneticamente rimane apolide.

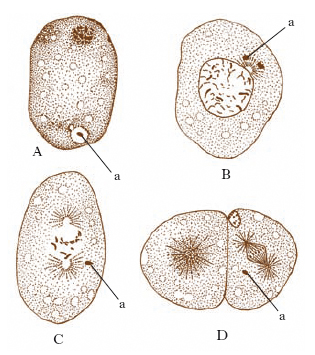

Tipi particolari sono la p. geografica, la p. ciclica, la pedogenesi, la ginogenesi e l’androgenesi. La p. geografica è caratterizzata dall’esistenza, in genere, di due specie affini o, in una specie, di due sottospecie di cui l’una si riproduce per anfigonia e l’altra per p. telitoca costante; queste due specie (o sottospecie) vivono generalmente in aree geografiche distinte. Esempi di p. geografica sono i crostacei del genere Artemia. La p. ciclica (o eterogonia) è caratterizzata da un’alternanza di una o più generazioni partenogenetiche con una generazione anfigonica. La pedogenesi (o p. larvale) consiste nella riproduzione partenogenetica di individui allo stadio larvale, che danno origine ad altre larve. Tipica di alcuni Insetti (Cecidomiidi), è presente in alcuni Trematodi (Fasciola), in qualche Dittero e Coleottero. Negli Afidi è detta endopedogenesi. La ginogenesi (o pseudogamia) è un tipo di riproduzione partenogenetica in cui lo spermio penetra nell’uovo e lo attiva, ma poi degenera o viene espulso (v. fig.). Non si ha, quindi, cariogamia e il pronucleo maschile non contribuisce geneticamente alla formazione dell’embrione. La ginogenesi è stata osservata in alcuni Nematodi e Anellidi. L’androgenesi, tipo di sviluppo partenogenetico cui prende parte il solo pronucleo maschile, è considerato il fenomeno inverso della ginogenesi. L’androgenesi spontanea è del tutto eccezionale; si trova soltanto in alcuni organismi (Alghe) che presentano isogamia. Negli animali può essere prodotta sperimentalmente, distruggendo il pronucleo femminile, oppure abbassando la temperatura durante le prime fasi dello sviluppo dell’uovo.

P. sperimentale

La p. sperimentale fu ottenuta per la prima volta da A. Tikhomirov (1866) che, trattando uova non fecondate di baco da seta con una soluzione di acido solforico, ottenne un’alta percentuale di schiuse. Nei Mammiferi si sono ottenuti molti casi d’incompleto sviluppo partenogenetico, per lo più con shock di temperatura (alta o bassa), per es., nel topo, nel ratto, nella cavia e soprattutto nel coniglio. Si è potuto così stabilire che l’azione stimolante dello spermio sull’uovo (attivazione) può essere sostituita da quella di numerosi agenti fisici, chimici e biologici. In genere gli individui ottenuti per p. sperimentale sono di sesso femminile. La p. si può ottenere anche fecondando uova con spermi che siano stati irradiati con forti dosi di raggi X. Il nucleo dello spermatozoo rimane gravemente danneggiato, ma la motilità non risulta modificata; lo spermio penetra nell’uovo attivandolo (ginogenesi sperimentale).