potenziometria

Metodo di analisi chimica che si basa sulla misura della forza elettromotrice di una cella costituita da un elettrodo indicatore e da un elettrodo di riferimento. In base alla teoria elettrochimica di W.H. Nernst, il potenziale di un elettrodo varia linearmente con il logaritmo dell’attività delle specie ioniche interessate alla reazione elettrodica, per cui dalla sua misura si può ricavare il valore dell’attività (e quindi in prima approssimazione della concentrazione) degli ioni rispetto ai quali l’elettrodo stesso è sensibile.

Applicazioni

Importanti applicazioni di tale principio sono la determinazione del pH e le titolazioni potenziometriche. In pratica, la misura del pH si effettua con vari tipi di elettrodo (a vetro, a idrogeno, a chinidrone, ad antimonio/ossido di antimonio), basandosi in ogni caso sul fatto che il potenziale dell’elettrodo varia linearmente con il logaritmo dell’attività degli idrogenioni. Nelle titolazioni potenziometriche la forza elettromotrice di una cella o il potenziale di un elettrodo vengono misurati man mano che alla soluzione da titolare viene aggiunto il titolante. Generalmente uno degli elettrodi della cella è un elettrodo di riferimento, per es., un elettrodo a calomelano, collegato per mezzo di un ponte salino alla cella di titolazione che contiene la soluzione da analizzare nella quale è immerso l’elettrodo indicatore. La variazione del potenziale dell’elettrodo indicatore, e quindi della forza elettromotrice della cella, è minima lontano dal punto di equivalenza poiché l’aggiunta di una certa quantità di reattivo titolante non produce variazioni apprezzabili di concentrazione. In vicinanza del punto di equivalenza le concentrazioni sono esigue e l’aggiunta di piccole percentuali di reattivo titolante produce forti variazioni di concentrazione e quindi del potenziale.

Potenziometri

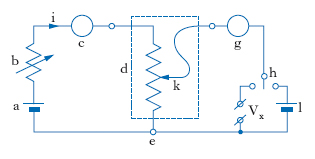

Il potenziometro è uno strumento per valutare la forza elettromotrice di una pila misurando la differenza di potenziale ai capi di questa senza assorbirne corrente, cioè in condizioni in cui la forza elettromotrice coincide con la differenza di potenziale ai morsetti. Nella fig. 1 è riportato lo schema del potenziometro a corrente costante, per tensioni continue. Una delle parti essenziali è un resistore variabile a cursore (esso stesso detto potenziometro) d, inserito in un circuito comprendente una batteria a: la differenza di potenziale fra il cursore k di d e il morsetto e vale ir, essendo r la resistenza del tratto di resistore compreso tra e e k, mentre i l’intensità della corrente che scorre nel circuito, regolabile mediante il reostato b e misurata dall’amperometro c; il cursore k fa capo a un altro circuito, costituito dal suddetto tratto di resistore tra e e k, da un galvanometro g e da una sorgente di tensione, che può essere, a seconda della posizione del contatto mobile del commutatore h, la sorgente della tensione incognita Vx oppure una pila campione l.

Uno dei modi di effettuare la misurazione è il seguente. Si inserisce, con il commutatore h, la pila campione l e si sposta il cursore k fino a quando il galvanometro g indica che non passa corrente in esso; in queste condizioni, è ir1=f, dove r1 è la ‘resistenza di cursore’ e f è la forza elettromotrice, nota, di l. Si inserisce ora, mediante h, la tensione incognita Vx al posto della forza elettromotrice f e si sposta k finché g indica di nuovo corrente nulla, cioè compensazione fra Vx e la caduta di tensione nel tratto di resistore tra e e k, avente ora resistenza r2; se l’intensità i della corrente in d non è variata rispetto a prima, si ha Vx=f(r2/r1). È essenziale che nelle due condizioni di equilibrio sia mantenuta costante l’intensità della corrente erogata da a, situazione alla quale provvedono il reostato b e l’amperometro c.

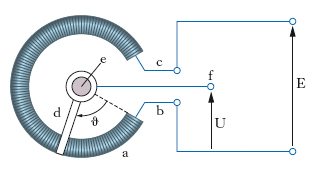

Dal suo primo uso nello strumento descritto deriva il nome di potenziometro a resistore variabile a cursore. Generalmente di forma circolare (fig. 2), è costituito fondamentalmente da un elemento resistivo a (chimico oppure a filo), facente capo a due terminali (estremi) b e c, sul quale può scorrere un contatto mobile (cursore) d comandato dalla rotazione dell’albero e; f è il terminale del cursore. L’impiego più comune del potenziometro è come partitore di tensione a variazione continua; altro notevole impiego è come convertitore di spostamenti lineari (se l’elemento a è rettilineo) o angolari (se a è circolare) in una tensione. Nel caso di un potenziometro circolare, applicata una tensione E ai suoi estremi, in corrispondenza a ogni posizione angolare ϑ del cursore si ha una tensione U, prelevabile fra il terminale f del cursore e il terminale b, pari a ER(ϑ)/R0, essendo R(ϑ) la resistenza del tratto compreso tra b e il cursore, R0 la resistenza del potenziometro tra i due estremi b e c. I principali fattori elettrici e meccanici che caratterizzano un potenziometro, oltre a quelli comuni ai resistori, quali, per es., la massima potenza dissipabile, il coefficiente termico ecc., sono: i limiti, inferiore e superiore, della resistenza; la legge di variazione della resistenza in funzione della posizione del cursore; la precisione, che esprime la tolleranza con la quale è realizzata la voluta legge di variazione della resistenza; la risoluzione, ossia la minima variazione percentuale di resistenza che è possibile ottenere con lo spostamento del cursore, e l’angolo di risoluzione, ossia la rotazione corrispondente; infine, l’angolo di rotazione del cursore compreso fra le due posizioni estreme.