tolleranza

Ecologia

Ambiti di tolleranza o limiti di tolleranza,, l’ampiezza o i limiti, inferiore e superiore, di una particolare variabile ambientale entro cui un organismo può sopravvivere. Organismi con ampi ambiti di t. hanno di solito vasta distribuzione geografica, mentre quelli con ambiti ristretti hanno distribuzione molto più limitata.

Medicina

In terapia, la diminuita responsività all’azione di un farmaco con conseguente necessità di aumentarne progressivamente la dose per ottenere l’effetto abituale. L’acquisizione di una condizione di t. si verifica tipicamente nell’uso ripetuto di narcotici e rappresenta un fattore essenziale, o comunque favorente, per lo sviluppo della tossicodipendenza.

In pediatria, limite di t. alimentare di un lattante è il livello della razione calorica giornaliera che non può essere oltrepassato senza compromettere lo stato di nutrizione del lattante stesso e quindi il normale incremento del suo peso corporeo.

Religione

T. religiosa, atteggiamento teorico e pratico di chi, in fatto di religione, rispetta le convinzioni altrui, anche se profondamente diverse da quelle cui egli aderisce, e non ne impedisce la pratica estrinsecazione.

Il problema della t., come accettazione della molteplicità delle religioni e, di conseguenza, la necessità di un loro convivere libero e autonomo, è caratteristico della storia della cultura occidentale in età moderna. Più precisamente il clima in cui si formò l’esigenza della t. religiosa fu, nel Cinquecento, quello della Riforma, in seguito alla quale lentamente si affermò l’esigenza di conciliare le aspirazioni individuali alla libertà di pensiero nel campo religioso e filosofico, con gli interessi della società civile e dello Stato. Ne sono testimonianza, oltre agli accenni liberali presenti in autori come N. Cusano, M. Ficino, P. Pomponazzi, L. Valla, G. Bruno e T. Campanella, le problematiche dibattute in Francia da quello che fu chiamato ‘partito dei politici’ (di cui era esponente, tra gli altri, il cancelliere Michel de L’Hos;pital, autore della Exhortation aux princes), dai seguaci della tradizione erasmiana (S. Castellion, C.S. Curione, M. Celsi) e dello spiritualismo anabattista (K. Schwenckfeld). In particolare, il supplizio di M. Serveto a Ginevra provocò una profonda impressione nelle file degli emigrati italiani, che trovò la sua forma letteraria nel De haereticis, an sint persequendi (1554) di S. Castellion. Contemporaneamente la teoria del consenso generale di G. Acóncio e il pragmatismo religioso di L. Sozzini affermavano una concezione della vita religiosa tendente a esaltare il valore della carità, e a riporre in poche verità essenziali il fondamento comune delle varie confessioni. Tale indirizzo, che si ispirava alla distinzione erasmiana tra elementi essenziali e indifferenti (adiaphora), trovò nel 17° sec. una vasta risonanza europea e, dopo essere stato ripreso in Inghilterra da Herbert of Cherbury e nella Germania protestante da varie accademie, si affermò nel movimento del deismo che identificava il cristianesimo, epurato da dogmi e misteri, con la stessa religione naturale.

Negli ultimi decenni del Seicento l’idea di t. si maturò in ambienti diversi: B. Spinoza nel Trattato teologico-politico difese la libertà di pensiero e limitò i poteri dello Stato alle cose e azioni esterne; J. Locke, impegnando lo Stato a garantire e promuovere i beni civili, sottrasse alla sua competenza le scelte dettate dalla coscienza di ciascuno. Nella cultura francese l’idea di t. si affermò soprattutto attraverso la polemica di P. Bayle contro il dogmatismo e contro la pretesa di imporre con la forza convincimenti religiosi (soprattutto nel commento filosofico sulle parole di Gesù compelle intrare); d’altra parte il giusnaturalismo, con S. Pufendorf e ancor più nettamente con C. Thoma;sius, difese la t. limitando la sfera del diritto, e quindi dello Stato, all’ordinamento giuridico e al potere esecutivo, e quindi sottraendo al potere statuale tutto l’ambito della coscienza individuale (morale e religiosa) e negando alla Chiesa il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente attraverso lo Stato, un potere esecutivo nei confronti dei pochi fedeli.

Nell’età dell’Illuminismo, la battaglia per la t. fu uno degli aspetti fondamentali della polemica contro il dogmatismo, il fanatismo e la superstizione, e influì sugli orientamenti costituzionali della Rivoluzione. Di pari passo all’evoluzione degli atteggiamenti intellettuali, principi di libertà furono accolti nelle dichiarazioni dei diritti che segnano la storia costituzionale dell’area atlantica: nel 1649 la colonia cattolica del Maryland promulgò un Atto di t.; nel 1789 l’Assemblea costituente francese proclamò la libertà di coscienza tra i diritti dell’uomo; nel 1791 la Costituzione federale degli Stati Uniti seguì l’esempio francese.

Nel 19° sec., acquisito il diritto del singolo a professare la fede ed esercitare il culto, la t. si configura piuttosto come libertà della Chiesa o delle Chiese nei loro rapporti col potere statale.

Tecnica

Nel linguaggio tecnico, scarto massimo ammissibile tra il valore nominale e il valore reale di una grandezza fisica.

Le quote o dimensioni nominali assegnate dal progettista a un pezzo meccanico sono riferite a superfici geometriche ideali, la cui esatta realizzazione non risulta possibile neppure ricorrendo a lavorazioni di grande accuratezza e precisione. Per questo motivo, affinché ogni pezzo sia idoneo alla funzione cui è destinato, occorre precisare nel disegno, oltre alle quote dimensionali, anche gli errori ammissibili, sia sulle dimensioni (t. dimensionali), sia sulla geometria e sulle posizioni relative delle superfici degli organi meccanici (t. geometriche). Ciò consente non solo di eseguire la lavorazione dei pezzi in luoghi o in tempi diversi, ma anche di sostituire un singolo particolare, rotto o deteriorato dall’uso, con un altro dello stesso lotto senza ricorrere ad antieconomiche operazioni supplementari di adattamento. La scelta dei campi di t. è strettamente legata alle funzioni specifiche del pezzo e viene definita dal progettista in base a criteri di economicità e funzionalità. Per le t. e gli accoppiamenti è adottato il sistema ISO.

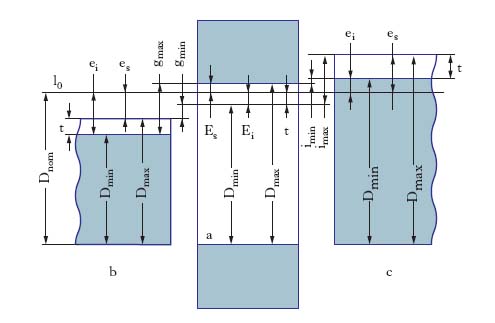

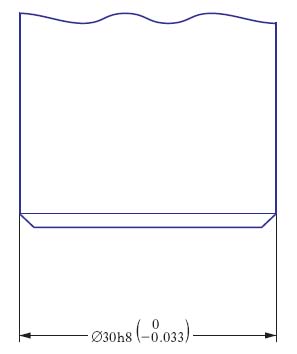

Nel caso di t. dimensionali occorre fissare la variazione ammessa tra la dimensione nominale e quella reale; ciò significa che ogni dimensione nominale D, per rispondere alla sua funzione, deve essere contenuta entro due dimensioni limiti ammissibili, la cui differenza t=Dmax−Dmin in valore assoluto, costituisce la zona o ampiezza di tolleranza. Con riferimento alla fig. 1, la linea dello zero l0 è una linea ideale corrispondente alla dimensione nominale del pezzo; scostamento è la differenza algebrica tra una dimensione (effettiva, massima ecc.) e la dimensione nominale corrispondente (e per gli alberi, E per i fori). In particolare, scostamento superiore (es, Es) è la differenza algebrica tra la dimensione massima e la dimensione nominale corrispondente; scostamento inferiore (ei, Ei), è la differenza algebrica tra la dimensione minima e la dimensione nominale corrispondente. In un disegno ogni dimensione corredata di t. viene designata come indicato in fig. 2. Nella definizione di accoppiamento si fa riferimento ai termini albero e foro per indicare in modo generico rispettivamente le dimensioni esterne e quelle interne delle due parti da accoppiare. Si ha un accoppiamento mobile (o con gioco), quando le zone di t. sono tali che le dimensioni dell’albero risultano essere sempre minori di quelle del foro (albero b in fig. 1; a in fig. 3); si ha un accoppiamento stabile (o con interferenza) quando, prima dell’accoppiamento, le zone di t. sono tali che le dimensioni dell’albero risultano essere sempre maggiori di quelle del foro (albero c in fig. 1; c in fig. 3); si ha infine un accoppiamento incerto quando le zone di t. dell’albero e del foro sono tra loro in posizione relativa per cui risulta possibile che si verifichi sia la condizione di gioco sia quella di interferenza (b in fig. 3). Poiché il numero di accoppiamenti (mobili, incerti e stabili) derivanti dalla combinazione casuale di un albero e un foro (con le rispettive tolleranze ammissibili) sarebbe molto elevato e comunque sovrabbondante rispetto alle esigenze pratiche, si fa riferimento a due sistemi base di accoppiamento: a) il sistema albero-base, insieme di accoppiamenti ottenuti combinando fori aventi diverse posizioni del campo di t. con un albero in posizione fissa h (cui corrisponde una dimensione massima ammissibile uguale a quella nominale, e quindi con scostamento superiore nullo); b) il sistema foro-base, insieme di accoppiamenti ottenuti combinando alberi aventi diverse posizioni del campo di t. con un foro in posizione fissa H (cui corrisponde una dimensione minima ammissibile uguale a quella nominale, e quindi con scostamento inferiore nullo).

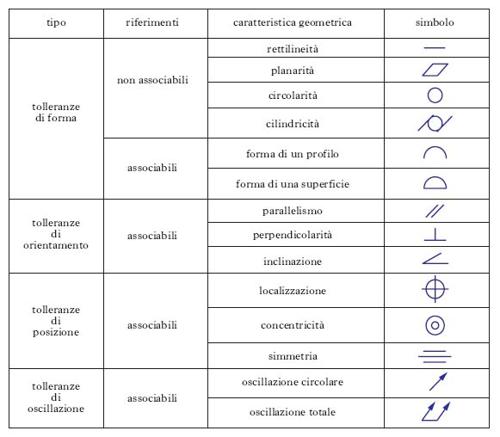

Le t. geometriche si possono suddividere in quattro categorie (fig. 4): a) t. di forma, che stabiliscono i limiti di variazione di una superficie o di una linea dalla forma ideale indicata nel disegno; b) t. di orientamento, che stabiliscono i limiti di variazione della posizione di una superficie o di una linea rispetto a uno o più enti geometrici (per es., punto, retta, piano) assunti come riferimento; c) t. di posizione, che stabiliscono i limiti di variazione di una superficie o altro ente geometrico rispetto a una posizione ideale stabilita dal disegno e a uno o più elementi assunti come riferimento; d) t. di oscillazione, che stabiliscono i limiti di variazione di una superficie rispetto a una forma stabilita dal disegno, durante una rotazione anche parziale attorno a un elemento di riferimento. L’indicazione nel disegno delle t. geometriche deve essere eseguita indicando: il simbolo della t. geometrica; il valore totale della t. nell’unità di misura adottata per le dimensioni lineari; se necessario, la lettera o le lettere che individuano gli elementi di riferimento.