potere

Chimica, fisica, tecnica

Termine che, con opportuna specificazione, indica una certa proprietà di un corpo o di un sistema, talvolta con valore soltanto qualitativo, più spesso con una precisa determinazione quantitativa.

P. risolvente

In ottica, il p. risolvente (o risolutivo o risolutore o separatore) è la capacità che ha un dispositivo di osservazione (occhio, cannocchiale, microscopio ecc.) di fornire immagini in cui appaiono ben distinguibili, o, come si usa dire, ben risolti o separati, dettagli dell’oggetto osservato.

Oltre che nell’ottica, la locuzione è usata con analogo significato anche in altri ambiti, particolarmente in quello degli strumenti localizzatori (ecogoniometri, radiogoniometri, radar ecc.).

P. risolvente dell’occhio umano

Per l’occhio umano il p. risolvente è l’inverso dell’acuità visiva, espressa in rad, che di solito è definita come la minima separazione angolare α tra due punti oggetto che vengono ancora percepiti distintamente uno dall’altro; il valore di tale angolo minimo, che per l’occhio normale è di circa 1′, è determinato essenzialmente dalla struttura retinica, e precisamente dalla separazione tra gli elementi sensori, i coni, nella zona del loro maggiore addensamento, la fovea: poiché due punti sono percepiti come distinti se le immagini corrispondenti cadono su coni distinti e non contigui, facendo il rapporto tra la separazione media dei coni, circa 6 μm, e la lunghezza focale media dell’occhio, circa 17 mm, si ottiene per α il valore di circa 3∙10–4 rad (appunto 1′ ca.), cui corrisponde un p. risolvente di circa 3300.

P. risolvente negli strumenti ottici

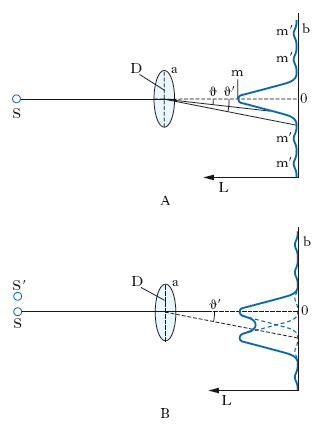

In questi, a determinare il p. risolvente sono generalmente i fenomeni di diffrazione. Ci si ponga, per es., nel caso di un telescopio (v. fig.): l’immagine che di una stella, cioè di una sorgente puntiforme S, l’obiettivo a forma sul piano focale b di esso (dove è posta generalmente una lastra fotografica) è una figura di diffrazione alla Fraunhofer da apertura circolare (tale apertura è l’obiettivo medesimo), costituita da un disco centrale luminoso, contornato da anelli via via meno luminosi: ϑ è l’angolo sotto cui sono visti, a partire dal centro O della figura di diffrazione, i vari punti di questa. L’andamento dell’intensità luminosa L sulla lastra lungo una qualunque direzione passante per il centro della figura è caratterizzato da un massimo centrale m e da massimi laterali m′ decrescenti, corrispondenti agli anelli, come mostrato in fig. A. In particolare, il valore ϑ′ di ϑ per il primo minimo della figura di diffrazione vale 1,22 λ/D, essendo λ la lunghezza d’onda della luce e D il diametro dell’obiettivo. Si immagini ora di puntare lo strumento su due stelle S e S′ (fig. B) molto vicine tra loro nella volta celeste: si dirà che il telescopio riesce a ‘risolvere’ le due stelle se le due figure di diffrazione costituenti le loro immagini appaiono distinguibili tra loro. Si assume che un minimo sufficiente di distinguibilità si ha se il massimo centrale di una figura cade in corrispondenza del primo minimo dell’altra figura (criterio di Rayleigh): in questo caso, i due dischi centrali, in cui è concentrata quasi tutta la luminosità, sono compenetrati, ma distinguibili. Secondo il criterio ora ricordato, la minima separazione angolare tra le due figure di diffrazione, o, che è lo stesso, tra le due sorgenti, è pari a ϑ′=1,22 λ/D; l’inverso di ϑ′ (angolo di separazione o separazione angolare) è assunto a misura del p. risolvente (angolare) del telescopio.

Come si vede, tale p. separatore è, a parità di ogni altra condizione, tanto maggiore quanto maggiore è il diametro utile dell’obiettivo: questo è uno dei motivi per cui, superando grandi difficoltà pratiche, si cerca di dotare i telescopi di obiettivi (diottrici o catottrici) più grandi che si può (l’altro è quello di raccogliere una maggiore energia, per avere immagini più luminose). Con un diametro utile di 5 m, si ha per λ=5500 Å (valor medio nel campo visibile) ϑ′≃10–7 rad (0,03″ ca.), cui corrisponde un p. risolvente di circa 107. Questo ragionamento può essere ritenuto valido anche per l’occhio; assumendo come diametro utile il diametro medio della pupilla, circa 2,5 mm, si trova per ϑ′ il valore di circa 1′, coincidente con l’acuità visiva precedentemente definita con considerazioni di ottica fisiologica: la struttura retinica risulta dunque mirabilmente adattata alla realtà fisica, contenendo elementi sensori in numero esatto al carattere delle immagini che i mezzi ottici dell’occhio formano sulla retina.

Passando al caso dei telescopi visuali (e il discorso vale anche per i cannocchiali terrestri, i binocoli ecc.), va notato che ora interviene anche il p. risolvente dell’occhio, al quale lo strumento presenta un’immagine virtuale. Il p. separatore dello strumento è quello dell’obiettivo (l’oculare non ha, a tal riguardo, importanza determinante), ma l’occhio vedrà separati due punti luminosi distanti se la distanza angolare tra le immagini, date dall’oculare, delle corrispondenti figure di diffrazione, date dall’obiettivo, è non minore dell’acuità visiva, cioè non minore di circa 3∙10–4 rad; ciò equivale a dire che, se Iv è l’ingrandimento visuale dello strumento, deve essere 3∙10–4/Iv≥1,22 λ/D, da cui, per la lunghezza d’onda di 5500 Å, si ottiene la regola pratica secondo la quale per un telescopio visuale l’ingrandimento massimo ottimo è intorno a 5 volte il diametro utile dell’obiettivo, espresso in centimetri. Se gli oggetti osservati sono oggetti estesi, l’acuità visiva è dell’ordine di 10″ e anche meno per un osservatore addestrato; per l’anzidetto ingrandimento si ha un valore pari a circa 3 volte il diametro utile dell’obiettivo, espresso in millimetri: un ingrandimento minore non sfrutta a pieno la capacità risolvente della retina, mentre un ingrandimento maggiore, se può riuscire utile per una visione meno affaticante, è illusorio, nel senso che non fa apparire ulteriori dettagli dell’immagine (anzi, la visione peggiora, perché appaiono dettagli delle figure di diffrazione, che rendono confuse le immagini).

P. rotatorio

Detto anche attività ottica, il p. rotatorio è la proprietà, di cui godono talune sostanze trasparenti, dette otticamente attive, che provocano la rotazione del piano di polarizzazione di una luce polarizzata che le attraversi. Il fenomeno si osserva in sostanze allo stato cristallino (cinabro, quarzo, clorato di sodio ecc.) e in soluzione con solvente otticamente inattivo (zucchero o acido tartarico sciolto in acqua ecc.). Scoperto da J.-F.-D. Arago nel 1811, è talvolta impropriamente indicato con il nome di polarizzazione rotatoria. Il p. rotatorio di una sostanza è espresso da una costante α, detta p. rotatorio specifico, che è la misura della rotazione del piano di polarizzazione determinata da uno spessore unitario della sostanza. Generalmente α varia con la temperatura e con la composizione spettrale della luce impiegata, di modo che in luce policromatica si ha il fenomeno della dispersione del p. rotatorio o dispersione rotatoria. Normalmente α cresce al diminuire della lunghezza d’onda (dispersione rotatoria normale): per es., per il quarzo, che è una sostanza fortemente attiva, α è di circa 22°/mm per luce gialla, e di circa 35°/mm per luce violetta. La dispersione rotatoria è descritta abbastanza bene dalla relazione (legge di Drude): α=a(λ02−λa2), dove a è una costante caratteristica della sostanza e λa è la lunghezza d’onda centrale della banda d’assorbimento più vicina alla lunghezza d’onda λ0 della luce cui ci si riferisce. Poiché il verso della rotazione non è lo stesso per tutte le sostanze, il p. rotatorio si qualifica come levogiro (o negativo) o destrogiro (o positivo) a seconda che la rotazione medesima avvenga verso la sinistra (senso antiorario) o verso la destra (senso orario) dell’osservatore verso il quale sono diretti i raggi; va sottolineato che se, per es., un cristallo è levogiro quando è attraversato dalla luce in un determinato verso, tale resta se è attraversato dalla luce in verso opposto.

Altre qualificazioni

P. assorbente

Con riferimento ad assorbimento di energia luminosa, acustica ecc. da parte di un corpo, è lo stesso che fattore di assorbimento.

P. calorifico

La quantità di calore sviluppata dall’unità di massa di combustibile nella sua completa combustione, a pressione costante, riportando i prodotti della combustione a 0 °C e a pressione atmosferica; si distingue fra p. calorifico superiore (quello che comprende anche il calore di condensazione di tutta l’acqua presente nei prodotti di combustione) e p. calorifico inferiore (ottenuto dal precedente sottraendo il calore di condensazione dell’acqua).

P. fonoisolante

Proprietà di una parete, di un tramezzo ecc. di isolare acusticamente un ambiente.

P. legante

Caratteristica di alcune pietre che, ridotte in pezzi minuti (pietrisco), possono in presenza d’acqua e sotto un’azione di compressione ‘legarsi’ tra loro; anche detto coefficiente di cementazione. P. ottico Per un sistema ottico, lo stesso che convergenza.

P. risolutivo

In fisica, p. risolutivo (o risoluzione) di uno strumento di misura è la capacità di questo di risolvere, ossia distinguere, due valori della grandezza da misurare vicini tra loro.

Diritto

P. costituente

Quando si parla di p. costituente, ci si intende riferire al fondamento, alla forza creatrice e alla legittimazione di una costituzione. In linea di massima, per p. costituente si intende ciò che è alla base dell’instaurazione di un ordinamento costituzionale, ovvero di un nuovo ordine politico-giuridico che sostituisce in maniera traumatica (in genere, a seguito di una rivoluzione) quello precedente. D’altra parte, l’espressione p. costituente ha una valenza duplice: con esso si intende designare sia il soggetto che instaura il nuovo ordinamento, sia il fondamento di validità e legittimità dello stesso. Pertanto, il p. costituente si colloca sempre al di là della costituzione, in quanto è un p. extralegale, posto al di fuori dell’ordinamento che intende sostituire. Proprio perché extralegale, il p. costituente non si lascia ingabbiare o predeterminare dalla dimensione giuridica ed anzi è espressione massima della politica, anche se poi tende a fondare e ad organizzare un ordine giuridico costituito.

Se questo è vero sul piano della teoria costituzionale (Diritto costituzionale), è altrettanto vero che, nella pratica, in molteplici casi il confine tra esercizio del p. costituente e della revisione costituzionale è assai labile: basti pensare, ad esempio, al passaggio tra la IV e la V Repubblica in Francia nel 1958 o alla transizione dei Paesi dell’Europa orientale dal socialismo alla democrazia costituzionale nel biennio 1989-1991 o, ancora, all’esperienza svizzera, la cui complessa procedura di revisione totale della Costituzione è sfociata nell’adozione di un nuovo testo costituzionale nel 1999.

Le modalità di attivazione e di esercizio del p. costituente possono essere molteplici, a partire dall’elezione di un’Assemblea costituente, con o senza un referendum confermativo finale: l’elezione di un’Assemblea con successiva ratifica popolare del testo approvato è stata la procedura seguita in Francia per le Costituzioni del 1793, del 1795 e del 1946 e in Spagna per la Costituzione del 1978; l’elezione di un’Assemblea senza successiva ratifica popolare è stata, invece, la procedura scelta in Francia per le Costituzioni del 1791 e del 1848, in Germania per le Costituzioni del 1849 e del 1919 e in Italia per la Costituzione del 1947. Tuttavia, il p. costituente può essere esercitato anche tramite procedure diverse dall’elezione di un’Assemblea costituente: in alcuni casi, può essere prevista un’Assemblea (non elettiva), formata da delegati degli Stati membri di uno Stato federale e incaricata di redigere un testo, da sottoporre alla ratifica di una maggioranza qualificata degli Stati membri (tale è stato il caso della Costituzione U.S.A. del 1787 e della Legge fondamentale di Germania del 1949); in altri casi, il testo costituzionale può essere unilateralmente predisposto dal Governo e poi sottoposto a referendum-plebiscito (tale è stato il caso della Costituzione francese del 1958).

Secondo il costituzionalismo moderno, titolare del p. costituente è sempre e solo il popolo, inteso come gruppo di individui costituitosi in quella comunità politica fondamentale denominata Stato: la nozione di popolo è, quindi, strettamente collegata con quella di democrazia, di sovranità popolare e di nazione, come rilevato, tra gli altri, da Grimm. La problematica del p. costituente, tuttavia, è stata oggetto di studio per lo più da parte dei filosofi (o, comunque, dei teorici) della politica e assai meno dai costituzionalisti, poiché, come ha ben evidenziato Böckenförde, il p. costituente rimane un concetto limite del diritto costituzionale. Va detto, però, che lo stesso Böckenförde aggiunge che l’interrogarsi sul fondamento del diritto appartiene comunque al diritto (costituzionale) medesimo.

In ogni caso, si può dire che la nozione di p. costituente caratterizzi inequivocabilmente la modernità politica, poiché era sconosciuta alla riflessione antica e medioevale. Gli studiosi sono divisi su chi sia stato il primo pensatore ad anticiparne alcune problematiche (vi è chi lo individua in Machiavelli, chi in Spinoza, chi in Hobbes ecc.), ma sono unanimi nel ritenere che la dialettica tra p. costituente e p. costituito risalga alle due Rivoluzioni della fine del XVIII secolo (quella americana e quella francese), anche se sono diverse le risposte allora fornite: mentre, infatti, in America la dialettica tra p. costituente e p. costituito è stata risolta a vantaggio del secondo, in Francia l’«istituzionalizzazione» del p. costituente ha comportato una continua elaborazione di testi costituzionali e impedito una cristallizzazione delle carte costituzionali rivoluzionarie.

Per quanto riguarda l’esperienza statunitense, esemplare, in tal senso, è il dibattito tra Jefferson e Madison. Se per il primo una generazione non aveva il diritto di vincolare le generazioni successive e il documento costituzionale da lui ispirato (la Dichiarazione di indipendenza del 1776) prevedeva esplicitamente il diritto del popolo di modificare o abolire la forma di governo che negasse i fini per cui era stata istituita, sono state le idee del secondo a ispirare la redazione della Costituzione federale del 1787. Mentre Jefferson riteneva insufficiente la possibilità di adottare degli emendamenti costituzionali e proponeva una serie di plebisciti costituenti da tenersi ogni venti-trent’anni, nei Federalist Papers Madison rispose che quel sistema avrebbe comportato l’emergere di una serie di questioni decise dall’opinione pubblica in base più alle passioni, che non alla ragione.

Per quanto riguarda la Rivoluzione francese, invece, è emblematico l’art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1793, che prevedeva il diritto di ogni generazione di «rivedere, riformare e cambiare la sua Costituzione», espressione eloquente dell’impossibilità di uscire dalla logica del p. costituente permanente. Se, quindi, la Rivoluzione francese si è caratterizzata per l’enfasi su tale p., un ruolo di primo piano in proposito è stato svolto da E.-J. Sieyès: in una serie di interventi, recuperando i concetti teologici di potestas constituens e di creatio ex nihilo, nonché la distinzione (spinoziana) tra natura naturans e natura naturata, questi ha contrapposto il carattere originario del p. costituente della nazione all’assolutismo monarchico.

Il più grande teorico novecentesco del p. costituente come p. assoluto ed illimitato è senz’altro C. Schmitt, il quale definisce il p. costituente come la volontà politica il cui p. (o la cui autorità) è in grado di prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza politica, ossia di stabilire l’esistenza dell’unità politica. Schmitt aggiunge che l’adozione di una Costituzione è lungi dal poter esaurire o assorbire il p. costituente, in quanto la «decisione politica fondamentale», che la Costituzione implica, non può ripercuotersi contro il suo soggetto. Di conseguenza, accanto e al di sopra della Costituzione continua ad esistere il p. costituente e qualunque conflitto o lacuna che tocchi i presupposti della decisione politica fondamentale può essere deciso solo dalla volontà del p. costituente. Da tutto ciò Schmitt trae la conseguenza che non può esistere alcun procedimento attraverso cui vincolare l’attività del p. costituente.

La possibilità teorica di esercizio del p. costituente è stata, invece, negata in tempi più recenti da Häberle, che ha esplicitamente parlato di un «esaurimento» di esso, preferendo utilizzare l’espressione «processo costituente». A suo dire, infatti, le conquiste del costituzionalismo contemporaneo (i diritti fondamentali, la separazione dei poteri, il federalismo ecc.), che trovano espressione nel modello di «Stato costituzionale», sono ormai irreversibili e, perciò, insuscettibili di essere rimesse in discussione dall’esercizio del p. costituente futuro.

Economia

P. d’acquisto

Quantità di beni e servizi che si può acquistare in un dato momento con una determinata unità monetaria. Di p. d’acquisto si parla in particolare con riferimento al valore di scambio della moneta sul mercato interno (➔ moneta), valore che risulta determinato dagli elementi della cosiddetta equazione degli scambi (➔ equazione) e le cui variazioni possono dedursi dalle variazioni del livello generale dei prezzi, dato che la formula di quest’ultimo è esattamente inversa alla formula del p. d’acquisto della moneta. Il p. d’acquisto di una moneta diminuisce con l’aumentare dei prezzi.

Scienze sociali

Relazione fra individui, in taluni casi diretta e in taluni casi mediata da organizzazioni e istituzioni; il p. è inoltre connesso alla libertà nel senso che, essendo incorporata nel p. un’ineliminabile componente coercitiva, l’esercizio del p. comporta sempre una riduzione della libertà altrui.

Definizioni

Nella realtà, gli aspetti del p. sono così tanti da non consentire di darne una definizione esauriente. Il concetto di p. è al centro di un articolato dibattito. Sono almeno quattro i modi di distinguere i diversi tipi di potere. Il primo è quello che li differenzia in base al grado di istituzionalizzazione delle relazioni sociali in cui essi si incarnano. Si può distinguere così fra p. stabilizzati (istituzionalizzati), veicolati da istituzioni, e p. instabili, che danno vita a relazioni sociali transitorie. Una seconda distinzione si fonda sul concetto di obbedienza. Una terza utilizza come criterio tipologico le risorse del p., distinguendo p. economico, p. politico e p. culturale. Infine, tipi di p. diversi possono essere individuati in ragione dell’ambito su cui essi si esercitano: il p. di A su B può riguardare una limitatissima porzione delle attività di B oppure può dilatarsi, come avviene nelle cosiddette istituzioni totali, fino a includere ogni aspetto della vita e delle azioni di B.

Il tentativo più compiuto di elaborare una teoria sociologica del p. si deve all’opera di M. Weber, il quale distingue fra il concetto di Macht, il p. in senso proprio (ossia «la possibilità di far valere, entro una relazione sociale, anche di fronte a un’opposizione, la propria volontà»), e il concetto di Herrschaft, che si può tradurre come ‘dominio’ (ossia «la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, a un comando che abbia un certo contenuto»). B. Russel (1938) lo identifica in qualsiasi rapporto di causazione sociale. Non tutti i rapporti di causazione sociale, tuttavia, sono anche rapporti di p.: perché lo diventino è necessaria la presenza di almeno uno dei due requisiti che li distinguono in senso sociologico, e cioè almeno un minimo di volontarietà o di interesse. Una tipologia elementare distingue tra influenza (l’insieme dei rapporti di p. poco strutturati e prevalentemente informali), p. in senso forte (quando è in grado di sanzionare le proprie emissioni di comando) e autorità (o p. legittimo, cioè consensualmente condiviso da chi vi è sottoposto sulla base della credenza in alcuni valori fondanti).

P. politico

In una prospettiva macrosociologica (dal p. come relazione al p. come struttura, secondo F. Ferrarotti), il problema più rilevante diventa quello di analizzare il modo in cui le disuguaglianze di posizione si esprimono nella società per effetto dell’esercizio del potere. Da questo punto di vista, il problema è quello della distribuzione del p. politico (che corrisponde, in termini weberiani, al «monopolio dell’uso, o della minaccia dell’uso, della forza fisica») e può essere riformulato, sul piano dell’analisi empirica, nell’interrogativo che si poneva R.A. Dahl (1961), su chi ha quanto p. su chi e che cosa. Si può distinguere, in questo senso, fra una concezione elitista del p. politico, secondo la quale il p. è una risorsa finita che si concentra in una cerchia ristretta di gruppi dominanti in modo conforme alla logica dei giochi a somma nulla (pochi detengono tutto il p. sui molti), e un’altra concezione che si definisce pluralista, secondo la quale, viceversa, il p. è una risorsa variabile che si distribuisce fra una pluralità di gruppi diffusi nelle diverse aree di interesse sociale (più gruppi detengono parti o quote di p. in misura variabile e in regime di concorrenza reciproca).

La prima analisi moderna del p. politico è rintracciabile in T. Hobbes (17° sec.). Per il filosofo inglese il p. dello Stato nasce da un contratto – quindi su basi consensuali – ma deve essere assoluto: gli uomini sono infatti creature egoiste e violente e soltanto un simile p., con la paura che incute, può garantire una pacifica convivenza. Già N. Machiavelli, del resto, aveva sostenuto – un secolo e mezzo prima – che per i sovrani è meglio essere temuti che amati; egli aveva inoltre affermato che quando è in gioco la salvezza dello Stato il sovrano può e deve ricorrere all’astuzia e alla violenza.

I pensatori liberali, invece, non si pongono dal punto di vista del p. e delle sue esigenze, ma da quello degli individui e dalle loro libertà: ciò che temono di più, in altre parole, non è l’anarchia (cioè l’assenza di p.), ma il dispotismo (l’eccesso di p.). Essi teorizzano quindi uno Stato il cui p. sia limitato dai diritti degli individui e dalla divisione dei p. (legislativo, esecutivo, giudiziario), affinché questi ultimi si contengano e si controllino reciprocamente.

Per K. Marx – che per molti aspetti appartiene alla tradizione realista di Machiavelli e Hobbes – il p. politico si fonda sul potere economico, ossia sul possesso dei mezzi di produzione da parte di una classe sociale. Lo Stato non è altro che lo strumento con il quale la classe dominante organizza e realizza il suo dominio. Marx è quindi convinto che una volta realizzata la società comunista – cioè una società senza classi e senza proprietà privata – lo Stato si sarebbe estinto progressivamente. Secondo Weber, invece, le varie forme di p. politico non si basano sui rapporti socioeconomici, ma su differenti principi di legittimazione. Egli individua tre modelli di p. politico, ai quali corrispondono tre diversi tipi di apparato amministrativo. Il p. tradizionale, tipico delle società premoderne, si fonda sulla credenza nella tradizione, che è sacra perché esiste ‘da sempre’: l’apparato amministrativo è composto di servitori legati al signore da un rapporto di fedeltà personale. Il p. legale, tipico dell’età moderna, si fonda invece sulla credenza nella razionalità della legge, alla quale sono sottomessi governanti e governati: l’apparato amministrativo è costituito dalla burocrazia, cioè da un insieme di uffici diretti da funzionari dotati di specifiche competenze. Il p. carismatico, infine, si fonda sulla dedizione alla persona del capo, al quale vengono riconosciute qualità personali di tipo eccezionale. Chi comanda è un individuo capace di trascinare la masse in virtù di un grande fascino personale (carisma). L’apparato amministrativo è scelto sulla base della dedizione personale e non costituisce perciò né una burocrazia, né un apparato di servitori. Quest’ultimo tipo di p. politico si attaglia in modo particolare alla descrizione di alcuni regimi dittatoriali sviluppatisi nel corso del Novecento.