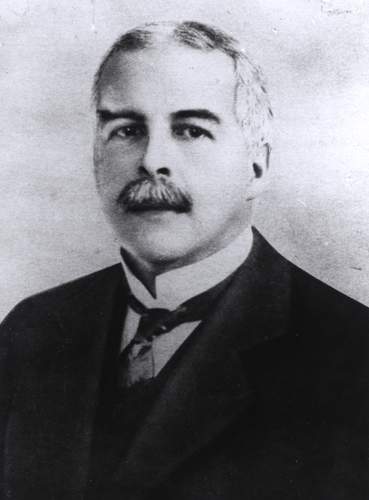

Lewis, Gilbert Newton

Chimico fisico statunitense (Weymouth, Massachusetts, 1875 - Berkeley, California, 1946). I suoi interessi spaziarono in vari campi; propose una teoria costruttiva della radiazione elettromagnetica e si occupò anche di relatività ristretta e di termodinamica. Particolarmente significativa resta tuttavia la sua teoria elettronica della valenza, nell'ambito della quale L. elaborò un modello secondo il quale nel formare i legami gli atomi di una molecola tendono a raggiungere la configurazione esterna più stabile, formata da 8 elettroni, tipica dei gas nobili (la cosiddetta «regola dell'ottetto»).

Vita

Conseguito il Bachelor of Science nel 1896 a Harvard, studiò chimica fisica con T. W. Richards e prese il PhD nel 1899 con una dissertazione sui potenziali elettrochimici. Nel 1900 si recò in Germania, centro della chimica-fisica di allora, e studiò con W. H. Nernst a Gottinga e con W. Ostwald a Lipsia. Nel 1905 si unì a un gruppo di chimici fisici che gravitava attorno a A. A. Noyes al Massachusetts Institute of technology (MIT). Rimase sette anni al MIT dove dette un contributo fondamentale al problema dell'applicazione della termodinamica alla chimica determinando i valori delle energie libere di formazione di moltissimi composti. Nel 1912 si trasferì alla University of California a Berkeley dove riorganizzò il dipartimento di chimica che, soprattutto grazie al suo impulso, divenne sede delle attività didattiche di ricerca più avanzate degli Stati Uniti. Attività. Coltivò numerosi interessi scientifici; in partic., notevoli sono i suoi contributi alla relatività ristretta (deduzione puramente meccanica della espressione della massa relativistica in collaborazione con R. C. Tolman) e una teoria costruttiva della radiazione elettromagnetica (nell'ambito della quale coniò il termine fotone); tuttavia ottenne i risultati più significativi nel campo della termodinamica e della teoria della valenza. In termodinamica utilizzò sistematicamente la funzione energia libera per caratterizzare i sistemi chimici e ne estese l'applicazione ai casi non ideali, introducendo il concetto di attività per i gas e per gli elettroliti. Per quanto riguarda la sua teoria elettronica della valenza, L. concepì sin dal 1902 un modello atomico nel quale gli elettroni erano posti ai vertici di un cubo, con cubi interni gli uni agli altri nel caso di atomi con molti elettroni. Questo primitivo modello di "atomo cubico" che spiegava la presenza di otto elementi nel secondo e terzo periodo del sistema periodico venne ripreso e ampliato da L. nella celebre memoria The atom and the molecule (1916), in cui elaborò la sua teoria del legame come coppia di elettroni condivisi. Questa teoria soppiantò la precedente concezione della valenza nella quale il legame era considerato un'attrazione di tipo coulombiano tra ioni formati in seguito al trasferimento di elettroni da un atomo ad un altro. Nella concezione di L. la coppia di elettroni era perfettamente condivisa solo nei casi di molecole formate da atomi uguali, mentre per molecole formate da atomi diversi risultava spostata su uno dei due, determinando polarità nelle molecole. In questo modo il legame ionico - base della precedente teoria della valenza - diventava un caso particolare, estremo, di una concezione più generale. Nella teoria di L. il tipo di legame che si instaurava tra due atomi era determinato dalla disposizione degli elettroni e quindi risultava connesso con la posizione degli elementi nel sistema periodico. L'idea di un ottetto stabile di elettroni spiegava infatti sia la capacità di combinazione di un elemento (perché, ad esempio, la formula dell'acqua è H2O e quella dell'ammoniaca NH3) sia la sua posizione nel sistema periodico. Nell'ambito di questa concezione era considerata "normale" la situazione di una molecola con un numero pari di elettroni e quindi l'"anomalia" di alcuni composti (elevata reattività, instabilità, colore, ecc.) era la conseguenza della presenza di un numero dispari di elettroni nelle molecole. Nella concezione di L., gli elettroni di valenza nelle molecole erano quindi sostanzialmente localizzati dove si formavano legami e ne risultava un modello di atomo "statico" in contrasto con quello dinamico adottato in quegli anni dai fisici (il primo modello proposto da N. Bohr per l'atomo di idrogeno è del 1913). Questo modello aveva però il vantaggio, non trascurabile per i chimici, di spiegare con molta semplicità la direzionalità della valenza, il fatto cioè che le molecole presentavano una determinata geometria risultante dalla formazione di legami tra atomi secondo direzioni privilegiate nello spazio. Un'altra caratteristica molto feconda del modello proposto da L. era la possibilità di considerare un gran numero di trasformazioni chimiche come il risultato del trasferimento o della messa in comune di una o più coppie di elettroni. Le definizioni di acido e di base proposte da L. poneva nel medesimo contesto teorico la formazione di legami tra atomi e reazioni precedentemente classificate in categorie differenti, come le ossidoriduzioni, le reazioni acido-base, la formazione dei composti di coordinazione, ecc. Le idee di L. vennero diffuse tra il 1919 e il 1921 da I. Langmuir (fu lui a coniare il termine "ottetto") attraverso una serie di articoli e di conferenze pubbliche e il modello di legame proposto da L. fu progressivamente accettato dai chimici.

Opere

Fra le pubblicazioni, oltre al già citato The atom and the molecule , si ricordano: Thermodynamics and free energy of chemical substances (in collab. con M. Randall, 1923); Valence (1923); Anatomy of science (1926); Acids and bases (1938).