pallacanestro

Sport a squadre (comunemente chiamato anche basket), che può svolgersi sia all’aperto sia in un locale chiuso, tra due formazioni avversarie di 5 elementi ciascuna (ma per il ritmo continuo e veloce del gioco, sono ammesse sostituzioni con altri 5 elementi, che siedono in panchina, per partite di campionato, e con 7 per incontri internazionali). Scopo del gioco è inviare con le mani la palla in un canestro fissato a un tabellone posto in alto alle estremità contrapposte dei due settori del campo. Il giocatore non può correre mantenendo la palla tra le mani, e non può calciarla, colpirla, o toccarla con la gamba o con il pugno; può attaccare e svolgere azione di difesa, ma deve evitare diretti contatti con l’avversario.

A seconda del ruolo, i giocatori vengono distinti in playmaker, guardia, ala e pivot.

Il campo

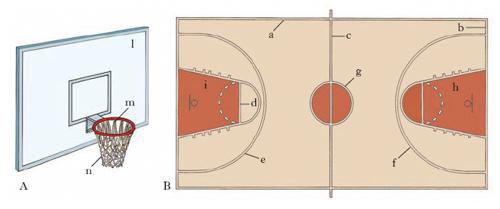

Le partite si svolgono su un campo di forma rettangolare, con fondo in cemento o asfalto, all’aperto, e con fondo di legno, linoleum o altro materiale sintetico, in ambienti chiusi. La palla (camera d’aria di gomma rivestita di cuoio, gomma o materiale sintetico) deve avere massa da 567 a 650 g e circonferenza che varia da 75 a 78 cm. Il campo (fig. B), della lunghezza di 24-28 m e della larghezza di 13-15 m, è delimitato da due linee laterali (a in fig. B) e da due linee di fondo (b); una linea parallela alle due linee di fondo divide il campo in due settori uguali, che rappresentano rispettivamente per ciascuna delle due squadre la zona di difesa e la zona d’attacco. Nel centro del campo è tracciato un cerchio (g) con raggio di 180 cm. In ciascuna metà campo si ha un’area di tiro da 3 punti e un’area di tiro libero. La prima è delimitata da una linea tracciata sul terreno in modo da formare un semicerchio del raggio di 6,25 m (c), con centro nel punto del terreno direttamente al di sotto del canestro. La seconda è di forma trapezoidale ed è formata da due rette che, partendo dalla linea di fondo, vengono a toccare anteriormente una circonferenza, il cui raggio è di 1,80 m, mentre le rette si sviluppano da una distanza di 3,00 m dal centro della linea di fondo (i e h). La linea di tiro libero è posta a una distanza di 5,80 m dalla linea di fondo stessa (d). Su ciascuno dei due lati più corti del rettangolo del campo, si trovano due supporti che reggono i tabelloni (specchi; l in fig. A) di legno, plastica o cristallo (1,80 m×1,05-1,20 m) con i cesti o canestri (anelli in ferro pieno dotati di meccanismo di sganciamento; m in fig. A) del diametro interno di 45 cm, ai quali è appesa una reticella lunga 40 cm (n). Il canestro è posto a 3,05 m dal livello del campo. I tabelloni servono per il rimbalzo.

Le regole

I due arbitri si avvalgono della collaborazione di un cronometrista, di un segnapunti e di un addetto all’apparecchio segnatempo. Dalla panchina, gli allenatori con i cambi e le sospensioni guidano le rispettive squadre.

La partita si svolge in due tempi di 20 minuti effettivi perché vengono recuperate le interruzioni degli arbitri e le sospensioni chieste dagli allenatori. Scopo del gioco è di ottenere punti facendo entrare la palla nel canestro avversario. Il canestro vale 1 punto, se effettuato su tiro libero; 2 punti, se su azione di gioco; 3 punti, se da una distanza superiore a 6,25 m (6,75 m nel campionato professionistico statunitense). Vince la squadra che segna più punti. Se la partita si chiude in parità si giocano uno o più tempi supplementari di 5 minuti con intervallo di 2 minuti. La squadra in possesso del pallone, e in posizione d’attacco, deve farlo pervenire nella metà campo avversaria entro 8 secondi e deve tirare a canestro entro 24 secondi, diversamente il pallone viene concesso agli avversari che lo rimettono in gioco dalla linea laterale. Ciascuna squadra ha a disposizione due sospensioni (time out) per ogni tempo di gioco e una per ogni tempo supplementare.

Le infrazioni e i falli riguardano le violazioni delle regole sulla rimessa in gioco del pallone, la permanenza nell’area di tiro libero senza il pallone per più di tre secondi, il palleggio irregolare, i passi, il marcamento alle spalle ecc. I falli possono essere tecnici se commessi contro il regolamento, ma senza contatto con l’avversario; personali se compiuti contro l’avversario, tramite contatto; intenzionali se effettuati deliberatamente ai danni dell’avversario. I falli di gioco possono essere puniti con la perdita del possesso della palla o con tiri liberi concessi alla squadra avversaria. Dopo 5 falli un giocatore viene allontanato definitivamente dal campo e al suo posto subentra un compagno che sedeva sulla panchina. Dopo che una squadra ha commesso 7 falli di giocatori, personali o tecnici, in un tempo, tutti i successivi falli dei giocatori in campo vengono puniti con la concessione di 2 tiri liberi alla squadra avversaria.

Le organizzazioni

Un anno dopo la nascita della p. (ideata nel 1891 a Springfield nel Massachusetts da J.A. Naismith) sorsero le prime squadre universitarie statunitensi e nel 1893 fu formata anche una squadra femminile. Alle Olimpiadi di Saint Louis, nel 1904, si svolsero le prime partite dimostrative. Presto il gioco si diffuse in Estremo Oriente, in Francia e in Inghilterra. Sempre a scopo dimostrativo, la p. fece la sua apparizione anche ai Giochi olimpici di Parigi, nel 1924. Divenne gioco ufficiale nelle Olimpiadi di Berlino del 1936. Nel frattempo, nel 1932, si era avuta a Ginevra la costituzione della Fédération Internationale de Basket-ball Amateurs (FIBA) e, sempre a Ginevra, nel 1935 si erano disputati i primi campionati europei. Gli anni successivi al secondo conflitto mondiale videro un’ulteriore diffusione della p. nel mondo, diffusione che è proseguita e prosegue sino ai nostri giorni. A partire dagli anni 1980 la FIBA perseguì una politica di progressiva apertura al professionismo, sancita ai Giochi olimpici di Barcellona (1992) dalla partecipazione della squadra nazionale statunitense (detta Dream team), composta per la prima volta dai migliori atleti del campionato professionistico degli Stati Uniti.

Al vertice dei valori mondiali della p. sono storicamente insediati gli Stati Uniti, vincitori, in ambito maschile, di tutte le edizioni delle Olimpiadi, a eccezione dei Giochi di Monaco 1972 (URSS), di Mosca 1980 (Iugoslavia), di Seoul 1988 (URSS) e di Atene 2004 (Argentina). Il campionato della lega professionistica statunitense NBA (National Basket-ball Association) rappresenta dal punto di vista tecnico e spettacolare la più compiuta espressione del gioco della p. nel mondo. A seguito del crescente interesse dei mass media e di sponsor industriali e commerciali, tale campionato ha acquisito grande notorietà anche al di fuori degli Stati Uniti, e ha contribuito, grazie anche alla presenza di atleti quali K.A. Jabbar, J. Erving, L. Bird, E. ‘Magic’ Johnson, M. Jordan, che ne sono stati grandi protagonisti, a promuovere ulteriormente la conoscenza e la diffusione della p. nel mondo. Oltre agli Stati Uniti, significativi successi in campo internazionale sono stati riportati anche dall’URSS, dalla Iugoslavia (poi dalle nazioni emerse dalla dissoluzione dei due paesi) e dal Brasile, ma buone tradizioni vantano pure l’Italia, la Spagna, la Germania, il Canada, l’Argentina, l’Uruguay ecc.

I militari americani, nell’immediato primo dopoguerra, fecero conoscere la p. in Italia e contribuirono a diffonderla. Nel 1920 si svolse in Italia un primo campionato, non ufficiale. La nascita della p. italiana si farebbe però risalire al 1907 quando I. Nomi Pesciolini di Siena tradusse dall’inglese le regole del gioco che chiamò palla al cesto. Nel 1921 venne fondata la Federazione italiana basket-ball e fu organizzato il primo campionato ufficiale conclusosi (1922) con il successo dell’Assi di Milano. Nel 1925, la Federazione trasformava la denominazione in Federazione italiana palla al cesto e nel 1930 si aveva quella attuale di Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP). Nel 1929 e nel 1945 non si disputò il campionato maschile; nel 1944 non vi fu omologazione. Nel 1944 e nel 1945 non si disputò neppure il campionato femminile. Alla crescita d’interesse per il massimo campionato di p., cui ha contribuito anche (a partire dal 1977) l’utilizzazione di due giocatori stranieri (generalmente statunitensi) per squadra, ha corrisposto una sempre maggiore presenza nell’organizzazione sportiva della p. di numerosi sponsor industriali e commerciali. Accanto all’attività agonistica, la Federazione dedica cure alle scuole di addestramento dei giovani, a ciclo annuale. Tra i maggiori successi della squadra nazionale italiana si collocano le vittorie al campionato europeo di Nantes (1983) e a quello di Parigi (1999); di rilievo anche la medaglia d’argento conquistata ai Giochi olimpici di Mosca (1980), il bronzo agli Europei del 2003, ancora l’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004, dietro l’Argentina. Numerose, poi, le vittorie delle squadre di club italiane nei tornei europei. In campo femminile il successo più vicino della nazionale italiana è stato il secondo posto ai campionati europei del 1995.