piega

In geologia, struttura che si origina per incurvamento e flessione di una superficie o di un gruppo di superfici sovrapposte. Il fenomeno del piegamento può interessare diversi tipi di rocce, tuttavia i suoi effetti sono visibili meglio nelle rocce sedimentarie stratificate.

Morfologia

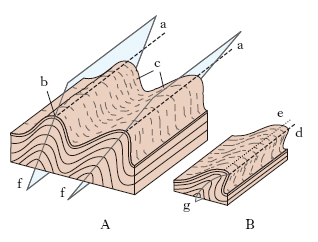

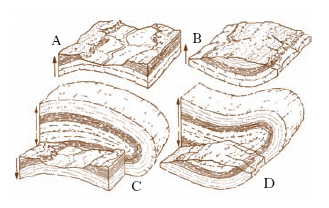

I principali elementi geometrici che consentono la descrizione morfologica delle p. sono la giacitura della superficie assiale e la giacitura della cerniera (fig. 1). La cerniera di una p. costituisce l’area con il minor raggio di curvatura; i fianchi (o ali o gambe) rappresentano invece le parti laterali che convergono nella cerniera. Su una superficie piegata la linea che unisce i punti di massima curvatura è chiamata linea di cerniera: la superficie che contiene tutte le linee di cerniera prende invece il nome di superficie assiale. Questa può essere curvilinea o piana; in tal caso è chiamata piano assiale. L’intersezione tra la superficie piegata e il piano assiale costituisce l’asse della piega. Linea di cerniera e asse della p. sono spesso considerati sinonimi; in realtà i due elementi vanno tenuti distinti poiché coincidono solo nel caso di p. con superficie assiale piana (p. cilindriche). Si definiscono cresta e avvallamento di una p. rispettivamente il punto più alto e quello più basso rispetto a una linea orizzontale di riferimento; l’insieme di questi punti definisce la linea di cresta e la linea di avvallamento, le quali possono non coincidere con la linea di cerniera. Sia quest’ultima che quella di cresta presentano inoltre delle ondulazioni; i punti più elevati e più depressi vengono denominati rispettivamente culminazioni e depressioni assiali. L’immersione dell’asse di una p. verso l’alto o verso il basso dà luogo a una terminazione periclinale. Le p. che hanno una concavità rivolta verso l’alto sono chiamate sinformi, quelle con concavità rivolta verso il basso antiformi; se i terreni più antichi affiorano al nucleo della p. essa è chiamata anticlinale; se al nucleo affiorano invece quelli più recenti è chiamata sinclinale. Di conseguenza si possono così avere: antiformi anticlinali (o p. anticlinali), sinformi sinclinali (o p. sinclinali), antiformi sinclinali e sinformi anticlinali (fig. 2). Questi ultimi due tipi di p. sono generalmente il risultato di più fasi di deformazione avvenute in tempi differenti.

Tipi di pieghe

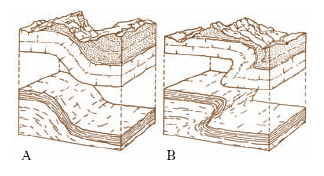

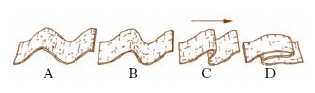

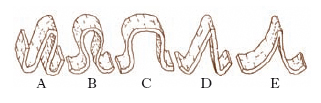

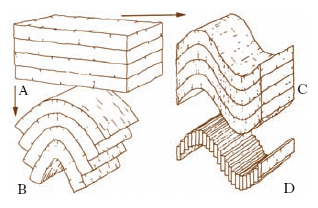

Il più semplice tipo di p. è la flessura o monoclinale, la quale raccorda due porzioni di rocce stratificate con giacitura orizzontale; se gli strati della flessura sono piegati oltre la verticale, si parlerà di p. a ginocchio (fig. 3). Per la descrizione delle p. vengono usati diversi parametri tra i quali l’angolo di interlembo (formato tra i due fianchi della p.), la curvatura dei fianchi e la curvatura della cerniera. In relazione alla simmetria dei fianchi rispetto alla superficie assiale le p. possono essere simmetriche o asimmetriche; l’inclinazione del piano assiale rispetto all’orizzontale consente invece di classificare le p. in diritte, inclinate, rovesciate e coricate. Gli ultimi tre tipi costituiscono p. asimmetriche, nelle quali il senso di rovesciamento della struttura indica la vergenza della p. stessa (fig. 4). In relazione alla forma e alla disposizione dei fianchi si distinguono inoltre (fig. 5) p. isoclinali, p. a ventaglio, p. a scatola (ingl. box folds), p. a chevron (ingl. chevron folds), p. a cuspide (ingl. cuspate folds).

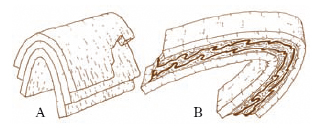

Categorie. - L’esame delle deformazioni per p. subite dalle rocce stratificate consente di definire due principali categorie: a) le p. in cui gli strati nel corso del piegamento mantengono inalterato il loro spessore originario lungo tutta la superficie piegata (strati competenti); b) le p. in cui gli strati presentano variazioni di spessore lungo la superficie piegata (strati incompetenti). Le p. caratterizzate da strati competenti sono chiamate p. parallele (o concentriche o di flessione). Le p. con strati incompetenti sono chiamate p. simili; in esse gli strati hanno gli spessori maggiori in corrispondenza della cerniera e minori lungo i fianchi (fig. 6). Nelle formazioni rocciose, quindi, le differenti litologie presenti possono piegarsi diversamente sotto l’effetto della sollecitazione; alla presenza di strati competenti si possono alternare strati incompetenti, dando così luogo a un piegamento disarmonico. P. concentriche e p. simili rappresentano tuttavia solo due tipi di p.; nella realtà si dà tutta una serie di situazioni intermedie le quali possono essere inquadrate nell’ambito della classificazione proposta da J.G. Ramsay, basata sull’andamento delle isogone, cioè delle linee che uniscono i punti delle superfici piegate che hanno la stessa inclinazione.

Raggruppamenti. - Nella maggior parte dei casi le p. sono quasi sempre associate tra loro per formare sistemi o gruppi di p. geneticamente correlate. In un fascio di p. si definisce superficie di inviluppo la superficie planare, tangente a sinformi e antiformi successive che si sviluppano in una singola superficie piegata; essa ha un ordine che dipende dalla scala alla quale si considera la struttura. I grandi raggruppamenti di p. vennero definiti da J.D. Dana con i termini di anticlinorium e sinclinorium; questi complessi spesso non formano fasci paralleli in quanto le linee di cerniera possono convergere da un lato e divergere dall’altro, avendo così un andamento curvo; a questi fasci curvi è stato dato il nome di virgazione. Le p. sono generalmente accompagnate da strutture minori che si producono durante la deformazione; alcune di queste (fig. 7) sono le striature di frizione (ingl. slickensides) e le p. di trascinamento (ingl. drag folds); altre strutture sono le fessure di tensione e le superfici di taglio. Le p. simili, proprio per il loro meccanismo di formazione, sono generalmente accompagnate da scistosità e clivaggio.