behavioral economics

Branca interdisciplinare dell’economia e della psicologia cognitiva, che studia il comportamento di scelta economica con metodo sperimentale. È nota soprattutto per esperimenti nei quali le scelte economiche risultano violare sistematicamente gli assiomi della teoria economica neoclassica standard (➔ neoclassica, scuola). Gli studi di b. mostrano, cioè, che le persone scelgono spesso in modo irrazionale, almeno rispetto ai criteri classici di razionalità (➔).

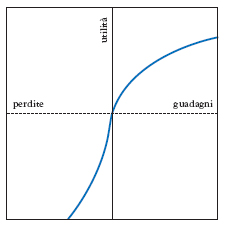

La b. ha precedenti storici nei lavori degli anni 1950 dei premi Nobel H.A. Simon e M. Allais. Secondo Simon, le scelte economiche spesso puntano a ‘soddisfare’ e non a ottimizzare (come invece assunto dalla teoria standard). Il paradosso di Allais descrive il fatto che, in situazioni di rischio, molte persone attribuiscono valori sproporzionatamente grandi a date probabilità, se esse rappresentano la differenza tra rischio e certezza. Il maggiore impulso alla b. venne, a partire dagli anni 1970, dai lavori di A. Tversky e D. Kahneman. I loro esperimenti mostrano che le persone tipicamente attribuiscono valore maggiore a beni che già posseggono. Questo fenomeno, detto loss aversion, e altre ‘idiosincrasie’ osservate negli esperimenti sono formalizzate dalla prospect theory, nella quale la funzione di utilità è definita separatamente per perdite (dove è concava e ha pendenza maggiore) e guadagni (dove è convessa e ha pendenza minore). Al contrario, la funzione di utilità della teoria standard è definita sulla ricchezza totale ed è sempre convessa.

Uno dei fenomeni più studiati nella b. è l’hyperbolic discounting: dati due beni uguali, la maggioranza delle persone assegna un valore minore a quello che otterrà in un futuro più lontano. Ovvero, il valore assegnato a un bene ottenuto a un tempo T futuro è una funzione decrescente di T. Nella teoria standard, questa funzione è un esponenziale e i beni perdono valore a un tasso costante. Al contrario, molti esperimenti mostrano che le persone hanno una preferenza eccessiva per beni ottenuti immediatamente e che la funzione di decadimento è iperbolica. Per es., la maggioranza delle persone preferisce ottenere 11 euro tra un anno e un giorno invece che 10 euro tra un anno. D’altra parte, ogni giorno, molte persone preferiscono ottenere 10 euro quel giorno (oggi) invece che 11 euro il giorno successivo (domani). Prese singolarmente, entrambe queste scelte sono compatibili con i principi classici di razionalità. Prese insieme, invece, esse violano il principio di stabilità delle preferenze. Infatti, una persona che oggi preferisce 11 euro tra un anno e un giorno, e 10 euro tra un anno, avrà cambiato idea, in modo predicibile, nel corso dell’anno. Comportamenti analoghi sono stati osservati anche in altri ambiti. In contesti sociali, molte persone preferiscono rinunciare a un guadagno pur di non subire quella che appare come un’ingiustizia, un comportamento comunemente osservato nella teoria dei giochi sperimentale. Altri fenomeni descritti nella b. includono effetti di framing, nei quali si osserva che la scelta economica spesso dipende da come le offerte vengono presentate e si nota il fatto che scelte economiche vengono spesso compiute applicando semplici regole euristiche.

Sul piano del metodo, la caratteristica principale della b. è l’uso di esperimenti in laboratorio. Ciò distingue la b. dall’approccio classico in economia, dove l’analisi empirica si limita all’osservazione di dati ‘dal campo’.

Un importante filone di ricerca sperimentale, iniziato con lo statunitense E.H. Chamberlin e sviluppato in particolare da V.L. Smith, studia la formazione dei prezzi e il funzionamento dei mercati, dati i valori di riserva dei partecipanti. Per es., numerosi esperimenti mostrano che in molte aste i prezzi di scambio convergono rapidamente verso l’equilibrio efficiente, come predetto dalla teoria standard. Altri esperimenti mostrano come particolari regolamentazioni portano a inefficienze del mercato. Alcuni dei fenomeni studiati nella b. sono stati anche analizzati a livello neurale nell’ambito della neuroeconomia (➔).