fotometro

Astronomia

F. astronomico Apparecchiatura utilizzata per misurare il flusso luminoso proveniente da sorgenti celesti, montata normalmente nel piano focale di un telescopio astronomico. A differenza della lastra fotografica e dei sensori CCD, che producono immagini, il f. misura solo la quantità totale di radiazione proveniente da una limitata regione di cielo (campo di vista), in una ben definita banda di lunghezze d’onda (banda spettrale). Rispetto alle lastre e ai CCD offre una migliore accuratezza e sensibilità. Il campo di vista viene definito dalla focale del telescopio e dalle dimensioni del rivelatore, e può essere eventualmente ristretto da un diaframma nel piano focale. La banda spettrale è definita dalla combinazione della risposta spettrale del rivelatore e di opportuni filtri ottici interposti tra il telescopio e il rivelatore.

Un f. è costituito dalle seguenti parti principali: un’apertura d’ingresso, eventualmente corredata da un opportuno elemento ottico, che definisce il campo di vista; uno o più filtri spettrali eventualmente intercambiabili; un rivelatore che produce un segnale elettrico proporzionale alla quantità di energia radiante proveniente dalla sorgente in studio.

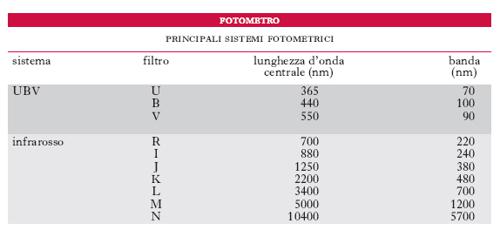

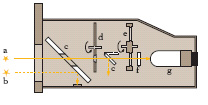

Per la costruzione dei fotometri vengono impiegate tecniche differenti per le diverse regioni spettrali di interesse. Nella banda dal vicino ultravioletto al visibile e vicino infrarosso sono stati sviluppati alcuni sistemi fotometrici standard per uniformare le misure di magnitudine e colore. Un sistema fotometrico definisce un certo numero di filtri ottici con differenti lunghezze d’onda centrali e bande di trasmissione. I sistemi più utilizzati sono quelli di Johnson-Morgan (detto UBV) per l’UV e il visibile di Johnson per l’IR, e il sistema a 5 colori (I,R,V,B,U). Le caratteristiche principali dei filtri sono riportate nella tabella. Le magnitudini stellari sono calibrate sulla base della fotometria effettuata con questi filtri su stelle brillanti, come Vega. I rivelatori più utilizzati nelle bande U,B,V,R,I sono i fotomoltiplicatori. L’efficienza quantica dei fotomoltiplicatori (cioè la probabilità di emissione di un fotoelettrone da parte di un fotone incidente) dipende dalla lunghezza d’onda, e in astronomia si utilizzano fotocatodi di materiali differenti (CsI, KBr, Cs2Te) per coprire tutto l’intervallo spettrale tra 100 e 1000 nm. Lo schema di un f. fotoelettrico è riportato in fig. 1. La lente di campo f (lente di Fabry) produce sul fotomoltiplicatore g un’immagine della pupilla d’uscita del telescopio. Questo accorgimento riduce gli errori di misura dovuti alle variazioni di sensibilità da punto a punto sulla superficie del fotocatodo e al lento movimento dell’immagine della sorgente osservata all’interno del diaframma d’ingresso. La ruota cambiafiltri permette di osservare successivamente la stella in bande differenti e la ruota dei diaframmi permette di definire il diametro del campo di vista per osservazioni di sorgenti estese (per es., galassie). Nelle bande J, K, L, M e a lunghezze d’onda fino a qualche mm si utilizzano rivelatori infrarossi. Per ridurre il rumore termico i rivelatori infrarossi vengono refrigerati a temperature criogeniche utilizzando azoto liquido (77 K) o elio liquido (4,2 K). Anche i filtri che delimitano la banda spettrale del f. devono essere raffreddati in modo da rendere trascurabile la loro emissione. In tutto l’infrarosso il numero di fotoni prodotto termicamente dalle ottiche del telescopio e dall’atmosfera (fondo) è di gran lunga superiore a quello prodotto da sorgenti astrofisiche. Per l’osservazione di queste si deve ricorrere quindi a opportuni accorgimenti sperimentali. Uno di questi è la modulazione, che consiste nell’osservare alternativamente la sorgente e una regione di cielo adiacente (detta di riferimento), creando così un segnale alternato che può essere facilmente separato dal segnale continuo generato dal fondo. L’ampiezza del segnale alternato così ottenuto è proporzionale alla differenza di emissione tra sorgente e regione di riferimento. Questo tipo di osservazioni è detto fotometria differenziale, e permette di ottenere nell’infrarosso sensibilità confrontabili con quelle raggiunte nel visibile. Per ottenere la modulazione si ricorre all’oscillazione dello specchio secondario del telescopio o di ulteriori specchi inseriti nel cammino ottico. Il problema dell’emissione atmosferica e del rumore prodotto dalle sue variazioni, che riduce la precisione delle misure fotometriche infrarosse, può essere risolto completamente solo ricorrendo a f. automatici montati su palloni stratosferici, razzi o satelliti, con telescopi anch’essi raffreddati.

Fisica

In ottica, apparecchio per la misurazione di intensità luminose; si distinguono f. diretti (o visuali o soggettivi) nei quali il giudizio sulle luci è dato dall’occhio direttamente, e f. indiretti (o fisici od oggettivi) nei quali l’occhio è sostituito da un dispositivo sensibile alla luce.

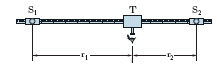

I f. diretti a confronto contemporaneo sono costituiti essenzialmente da un dispositivo, detto testa fotometrica, mediante il quale un osservatore giudica l’uguaglianza di illuminamento di due porzioni di una stessa superficie o di due superfici diverse ma otticamente equivalenti contenute nella testa T, illuminate da due sorgenti omocromatiche S1, S2, l’una campione e l’altra da analizzare, montate su un banco ottico (fig. 2) su cui può scorrere la testa fotometrica. Il confronto si effettua variando le distanze r1 e r2 delle sorgenti S1 e S2 dalla testa fotometrica finché questa segnala uguaglianza della loro illuminazione: allora le intensità luminose delle due sorgenti stanno tra loro come gli inversi dei quadrati delle distanze r1 e r2.

I f. indiretti sono sostanzialmente costituiti da un trasduttore elettroottico, che viene esposto alla sorgente da misurare; l’intensità di questa è dedotta dalla misura dell’intensità della corrente elettrica fornita dal trasduttore. Quest’ultimo può essere un bolometro o una termopila (f. termoelettrici) oppure una fotocellula (f. fotoelettrici). La misurazione può essere effettuata confrontando, in modo analogo a quello che si segue nei f. diretti, l’indicazione che lo strumento dà quando sia esposto alla sorgente campione e poi a quella da misurare, e regolando le distanze dalle sorgenti in modo da avere uguali indicazioni; oppure, avendo preventivamente tarato in lux lo strumento (che allora diventa in realtà un illuminometro), misurando l’illuminamento prodotto dalla sorgente da misurare sulla zona sensibile del trasduttore e la distanza di questo dalla sorgente. In ogni caso occorre, com’è evidente, che la risposta spettrale del trasduttore sia resa identica a quella dell’occhio umano: il che si ottiene, con buona approssimazione, anteponendo al trasduttore adatti filtri ottici.