vaso

Recipiente destinato principalmente a contenere sostanze liquide.

Anatomia e medicina

In anatomia comparata, nome dato a organi o formazioni cave riuniti in sistemi e nei quali circolano o defluiscono liquidi organici.

Tipi di vasi

V. linfatici

Sono tubi di vario calibro, le cui ramificazioni estreme sboccano nel sistema venoso. Si originano, indipendentemente dal sistema vascolare sanguigno, da lacune formatesi nel mesenchima, che si vengono delimitando tutt’intorno per l’appiattimento di cellule mesenchimatiche periferiche dalle quali si origina l’endotelio dei vasi. Dalla confluenza di queste lacune, che si estendono e si ramificano in canali anastomizzati fra loro, trae origine il sistema dei v. linfatici, entro i quali scorre la linfa (➔ linfatico, sistema).

V. sanguigni

Sono tubi continui, di varie dimensioni, attraverso i quali il sangue viene distribuito a tutte le parti del corpo in un circolo continuo, nei Vertebrati chiuso, entro cui scorre sempre in una determinata direzione, spinto dal cuore (➔ circolazione). A seconda del loro calibro, della costituzione istologica della parete e della funzione si distinguono: arterie, arteriole, capillari, vene e venule. I v. sanguigni hanno sempre una parete propria, nei capillari formata da un unico strato di cellule endoteliali, nei v. di calibro maggiore da 3 tuniche (intima, media, avventizia); alla struttura intervengono in varia misura il tessuto muscolare, il tessuto connettivo e quello elastico. Le vene hanno pareti sottili e possono essere munite all’interno di valvole; le arterie hanno invece pareti molto spesse e resistenti; i capillari, che collegano le arterie con le vene, sono di diametro molto piccolo (di qualche micron).

I v. sanguigni si originano durante lo sviluppo del mesenchima e appartengono perciò ai derivati mesodermici: hanno origine da aggruppamenti o cordoni cellulari derivati dalla splancnopleura, detti isole sanguigne, dapprima costituiti da ammassi mesenchimatici solidi, che poi si cavitano a formare spazi limitati da un endotelio appiattito, destinato a divenire l’endotelio del vaso. All’interno di queste vescicole, dagli elementi centrali si differenziano le cellule sanguigne di prima generazione e quindi i corpuscoli rossi e bianchi del sangue, mentre dal fluido apparentemente secreto dalle cellule dell’isola sanguigna si differenzia il plasma. Dalla confluenza delle vescicole si forma la prima rete irregolare di piccoli v. sanguigni che fra loro si anastomizzano; successivamente, per proliferazione dell’endotelio di questi v. originari, l’area vascolare si estende e nuovi v. derivano dall’accrescimento e dalla ramificazione della prima rete di canali. Nei primi stadi dello sviluppo non vi è perciò differenza nella struttura delle arterie e delle vene, che istologicamente, essendo la parete costituita soltanto dall’endotelio, hanno una costituzione simile a quella dei capillari degli stadi più avanzati. Ma, a differenza di questi, i piccoli v. originari destinati a evolversi in arterie e vene si provvedono, a spese del mesenchima che circonda il loro endotelio, delle tuniche di rivestimento che caratterizzano i due tipi di vasi.

Nelle locuzioni latine scientifiche: vasa breviora, le ramificazioni dell’arteria splenica; vasa corona, rami venosi disposti sulla superficie del midollo spinale; vasa recta, i vasellini di divisione dell’arteriola efferente dei glomeruli renali; vasa vasorum, l’insieme dei piccoli vasi che decorrono nello spessore della parete di un grosso v. arterioso o venoso, di cui assicurano l’irrorazione sanguigna e quindi il trofismo.

V. aberranti (o duttuli aberranti)

Condotti (in genere 2, talora 1) lunghi e stretti, presenti occasionalmente nel testicolo dei Mammiferi e connessi alle porzioni superiore e inferiore dell’epididimo. Si tratta di residui mesonefrici.

Contrazione e dilatazione dei v. sanguigni

Il tono vascolare è il grado di tensione variabile di un v. dovuto allo stato di parziale contrazione delle cellule muscolari lisce delle sue pareti.

Si dice vasocostrizione la riduzione di calibro di v. sanguigni (e segnatamente delle arteriole) per contrazione delle loro fibre muscolari. L’attività vasocostrittrice è svolta principalmente dalle fibre adrenergiche dei nervi vasomotori simpatici, attivate, in via riflessa, da molteplici stimoli: stimoli termici e dolorifici, che percorrono le vie spinali; stimoli provenienti dalle pareti dell’arco dell’aorta e del seno carotideo, che hanno grande importanza per la pressione arteriosa sistematica e raggiungono il midollo allungato per mezzo delle fibre dei nervi glosso-faringeo e vago; infine stimoli che prendono origine dall’ipotalamo e, probabilmente, anche dalla corteccia cerebrale. Vasospasmo è l’abnorme contrazione della parete dei v. (per lo più delle arterie di piccolo e medio calibro) dovuta a condizione morbosa (arteriti, embolie arteriose) o a violente sollecitazioni farmacologiche. I farmaco vasopressori sono in grado di provocare aumento della pressione arteriosa determinando sia una più efficace contrattilità miocardica, sia una vasocostrizione generalizzata; questi farmaci sono impiegati nella terapia dello shock.

Si dice vasodilatazione l’aumento di calibro di vasi sanguigni (con particolare riguardo alle arteriole). È fondamentalmente indotta dall’azione delle fibre vasomotorie del parasimpatico; l’ortosimpatico interviene in questa funzione con un duplice meccanismo: con un contingente di fibre specificamente vasodilatatrici e colinergiche, al pari di quelle parasimpatiche, oppure allentando il tono vascolare indotto dalle fibre vasocostrittrici e lasciando in tal modo prevalere la pressione esistente nel lume del vaso. Un differente meccanismo è stato dimostrato per gli organi ghiandolari, le cui cellule liberano negli interstizi la bradichinina, un polipeptide dotato di proprietà vasodilatatrici. Sono oggetto di ricerca altri meccanismi legati all’intervento di particolari sostanze come l’istamina, che ha un intenso potere vasodilatatore, l’adenosina ecc. I farmaci vasodilatatori sono composti che provocano vasodilatazione.

La vasomotilità è l’attitudine di v. sanguigni a variare attivamente il proprio calibro, grazie alla contrattilità della loro parete; vasomotore è un nervo o un centro nervoso che influenza il tono vascolare e, quindi, i fenomeni di vasomotilità; vasomotorio è un fenomeno o un processo, fisiologico o patologico, di vasomotilità. In generale, vasoattiva è qualsiasi sostanza capace di modificare il tono vascolare, inducendo vasocostrizione o vasodilatazione.

Medicina e chirurgia vascolare

Genericamente si dice vasculopatia una malattia dei v. sanguigni senza particolare riferimento a distinzioni anatomiche (arterie, vasi, capillari) o alla natura delle alterazioni. Vasculiti Vasto gruppo di malattie dei v. sanguigni, di varia natura (tossica, tossinica, immunitaria), tutte caratterizzate da lesioni di tipo flogistico che ne costituiscono il comune substrato istopatologico. Possono interessare v. di calibro maggiore, arteriole, venule, capillari: quelle dei v. maggiori comprendono quadri morbosi come la panarterite nodosa, l’arterite a cellule giganti ecc. Tra quelle dei v. minori, che più propriamente dovrebbero essere definite vasculoconnettiviti per indicare la partecipazione alla flogosi del tessuto perivascolare, sono comprese le vasculiti allergiche cutanee, quelle riscontrabili nelle malattie reumatiche, le porpore ecc. Vasolabilità Disturbo neurovegetativo consistente in una abnorme esaltazione della reattività capillare verso vari stimoli. Vasoneurosi Il complesso dei disturbi dell’innervazione neurovegetativa delle arteriole precapillari, secondo alcuni autori responsabili delle alterazioni dei capillari che si possono osservare nella diatesi essudativa.

Il primo atto della branca della chirurgia che si occupa della patologia dei sistemi arterioso, venoso e linfatico può essere considerato l’intervento di sutura di una arteria femorale lesa, eseguito dal chirurgo inglese J. Hunter (18° sec.). È possibile intervenire su vasi arteriosi per suturare ferite e sezioni traumatiche, asportare emboli (embolectomie), disostruire arterie occluse da placche ateromasiche con successiva trombosi (tromboendoarteriectomie), posizionare protesi a seguito dell’asportazione di tratti malati (aneurismi ecc.). Le vene traumatizzate possono essere riparate chirurgicamente; le più voluminose sostituite parzialmente con protesi vascolari e trapianti autologhi. Le varici dell’arto inferiore vengono curate asportando le vene superficiali malate. In particolari condizioni di ostacolo al deflusso, il sangue venoso può essere deviato verso altri distretti a pressione più bassa. In caso di linfedema, i linfatici direttamente o i linfonodi a essi afferenti possono essere anastomizzati a vene vicine per facilitarne il deflusso.

Fisica

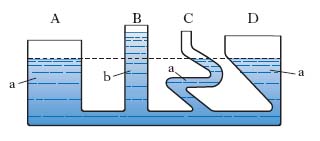

V. comunicanti

Insieme di recipienti in comunicazione tra loro, per i quali valgono gli enunciati noti anche come principio dei v. comunicanti: un medesimo liquido o liquidi diversi di uguale densità ρ si portano alla stessa altezza in tutti i recipienti (A, C e D in fig.); in due v. comunicanti contenenti liquidi di densità diversa, le altezze da essi raggiunte non sono più uguali, bensì inversamente proporzionali a tali densità (A e B in fig.). Naturalmente, in ogni caso, si deve intendere agente sulla superficie libera la stessa pressione (che è quella atmosferica se i recipienti sono aperti all’aria). Il fenomeno è dovuto al fatto che determinante dell’equilibrio è l’uguaglianza delle pressioni, e la pressione idrostatica in corrispondenza a ogni piano orizzontale è data dal prodotto ρgh dove h è l’altezza della colonna liquida sovrastante e g è l’accelerazione di gravità. Il fenomeno trova applicazione nelle fontane a zampillo, nei pozzi artesiani ecc.; viene meno per l’intervento delle forze di adesione e di coesione se uno dei v. è un tubo capillare (➔ capillarità).

Tecnica

V. d’espansione

Recipiente che si inserisce nel punto più alto degli impianti di riscaldamento a termosifone, per permettere, in dipendenza della variazione di temperatura, la libera espansione e contrazione del liquido (➔ riscaldamento).

V. di Dewar

Recipienti termoisolanti (➔ Dewar, James).