linfatico, sistema

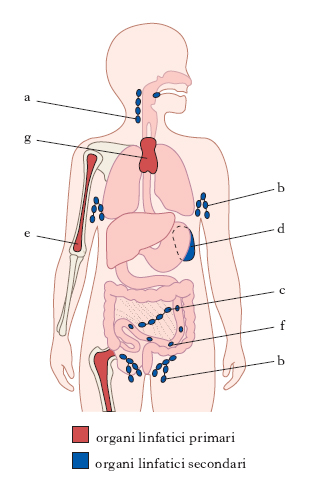

L’insieme degli organi che, nei Vertebrati, provvedono alla produzione dei linfociti (linfopoiesi) e alla circolazione della linfa (fig. 1).

Anatomia comparata

Secondo alcuni autori il sistema l. è originariamente connesso con il celoma e secondariamente con il sistema vascolare sanguigno, secondo altri deriva da spazi extracelomatici che modificandosi e specializzandosi darebbero origine ai 2 sistemi, sanguigno e linfatico. I vasi l. sono rappresentati in parte dai capillari anastomizzati fra loro, in parte da dotti maggiori e da seni che hanno pareti costituite da tessuto muscolare liscio, tessuto elastico e fibroso. Il sistema l. è in stretto rapporto con il sistema venoso nel quale sboccano i suoi tronchi maggiori che alle loro estremità distali sono chiusi o, in alcuni Vertebrati, possono comunicare col celoma attraverso piccole aperture (stomi) della sierosa peritoneale. I maggiori vasi l. dei Mammiferi sono provvisti, internamente, di valvole che impediscono il flusso all’indietro della linfa, la quale, per il suo componente liquido, proviene per osmosi in parte dalla parete dei capillari sanguigni, in parte dalle pareti dei capillari l. dell’intestino.

Il sistema l. si sviluppa, negli Uccelli e nei Mammiferi, da piccoli diverticoli laterali delle vene cardinali (nel punto di congiunzione fra quelle anteriori e quelle posteriori) che poi si fondono insieme in esili tubi paralleli alle vene predette con cui rimangono per un certo tempo connessi. Successivamente si separano dalle vene, dando un dotto anteriore cefalico che decorre in avanti parallelamente alla vena giugulare, un dotto l. ulnare che si porta nell’arto anteriore, e un dotto toracico diretto all’indietro parallelamente alla vena cardinale posteriore. Un largo seno, il sacco l. giugulare, riunisce questi tronchi al loro punto di origine. Nella parte posteriore del corpo, un sacco l. mesenterico o cisterna del chilo e un sacco l. posteriore si sviluppano in stretto rapporto con la vena cava posteriore. Fra i vasi l. situati ai due lati del corpo si stabiliscono anastomosi e sovente il dotto toracico di un lato è accentuatamente degenerato. In tutti i gruppi di Vertebrati il sistema l. si presenta abbondantemente rappresentato nel tessuto sottocutaneo, nelle meningi, nel tessuto connettivo intramuscolare, nei mesenteri e nelle pareti del tubo digerente.

Nei Pesci, il sistema l. consta di numerosi tronchi che sboccano in seni impari situati in corrispondenza delle pinne dorsale e anale e fra le pettorali, e che si aprono nelle vene nella regione cardiaca e in quella caudale.

Negli Anfibi Urodeli due tronchi subverticali uniti caudalmente, ma separati in avanti, e nei quali, da ambo i lati, sbocca un tronco cefalico, si aprono nelle vene succlavie corrispondenti. Altri vasi corrono superficialmente lungo la linea laterale. Negli Anfibi Anuri, invece, i vasi l. sono sostituiti da ampi spazi superficiali e profondi in cui versano la linfa i capillari linfatici. Questi, che hanno la parete costituita da un solo strato di endotelio, formano complicati plessi di cui ben poche parti del corpo sono sprovviste, ma, a differenza dei capillari sanguigni, hanno vario calibro. Nei capillari l. della parete intestinale si raccoglie una speciale linfa, il chilo, liquido lattescente contenente gocce di grasso emulsionato, derivante da processi digestivi, e perciò i capillari l. intestinali sono detti vasi chiliferi. In corrispondenza delle aperture degli spazi nel ramo vertebrale della vena giugulare interna e nella vena iliaca si trovano dei cuori l., porzioni dilatate, a pareti contrattili e provviste di valvole, dei vasi l.; la contrazione di tali cuori si deve alla contrazione della muscolatura intrinseca delle pareti, che spinge la linfa nelle vene. I cuori l. mancano invece nei Mammiferi.

Nei Rettili un tronco l. subvertebrale sviluppato si apre in avanti nelle due vene brachiocefaliche e si congiunge posteriormente con le vene ischiatiche e renali: posteriormente e dorsalmente alle estremità dell’ileo vi è un cuore l. da ciascun lato.

Negli Uccelli si hanno due dotti toracici riuniti caudalmente e due cuori l. pelvici, non contrattili negli Struzioniformi e che scompaiono negli altri gruppi, nell’adulto.

Nei Mammiferi, in genere, dei due dotti toracici originari, persiste soltanto il sinistro, che ha inizio dalla cisterna del chilo nella regione lombare e si apre nella vena sinistra brachiocefalica. Al dotto toracico giungono i vasi l. dagli arti, i vasi chiliferi dal tubo digerente e i vasi l. urogenitali e pelvici.

Rappresentanti del tessuto linfonodale sono i follicoli l., intrecci di tessuto connettivo reticolare infarciti di linfociti, caratteristici della parete intestinale degli Amnioti. Negli Uccelli e nei Mammiferi, aggregati di questi follicoli, racchiusi in una comune capsula di connettivo, costituiscono le linfoghiandole.

Si chiama linfangite epizootica la malattia cronica, infettiva e contagiosa, che colpisce gli Equini. È caratterizzata da un processo purulento a carico dei vasi l. sottocutanei e dei linfonodi regionali. La prognosi è generalmente favorevole.

Anatomia umana

Il tessuto l. si distingue in diffuso e linfonodale. Il tessuto l. diffuso è rappresentato da accumuli di linfociti, sostenuti da uno stroma reticolare, sparsi in vari organi (omento, mucosa del canale alimentare, dell’apparato respiratorio, dell’uretra). In generale si parla di tessuto l. associato alle mucose (➔ MALT). La maggior parte del tessuto l. è costituito da tessuto linfonodale, organizzato in linfonodi o linfoghiandole. Si riconoscono linfonodi solitari presenti in vari apparati (ca;nale intestinale, apparato genitale) e formazioni linfatiche riunite in gruppi (tonsille) ed emolinfoghiandole. Il tessuto linfonodale è rappresentato ampiamente anche nella milza. I linfonodi sono intercalati lungo il decorso dei vasi l.; loro particolarità è di essere distribuiti costantemente in determinate regioni (stazioni l.).

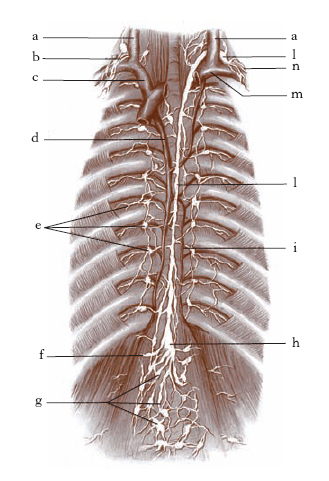

I vasi l. costituiscono una via di comunicazione tra l’intima compagine dei vari organi e il sangue venoso; si originano con reti capillari che presentano caratteristiche morfologiche differenti nei singoli organi (fig. 2).

I tronchi l. principali sono il dotto toracico, che si origina dalla confluenza dei tronchi lombari nella cisterna di Pecquet, la grande vena l. destra, che riceve la linfa dalla metà sopradiaframmatica destra, il tronco giugulare, il tronco succlavio e il tronco mediastinico (fig. 3). La circolazione della linfa dipende dalla spinta esercitata dalla pressione del liquido interstiziale dei tessuti, ed è attivata dai movimenti respiratori, dalla forza di gravità e dalle sollecitazioni meccaniche esercitate sulle pareti dei vasi l., dalla pulsazione arteriosa e dalle contrazioni della muscolatura somatica. Le valvole di cui sono forniti i collettori e i tronchi concorrono a regolarne la direzione.

Le stazioni l. (o linfonodali o linfoghiandolari) sono costituite da gruppi di linfonodi, a sede topografica costante, nei quali confluiscono i vasi l. periferici e dai quali si originano vasi l. di calibro maggiore. Attraverso le stazioni l. passa perciò tutta la linfa che si forma nelle regioni da cui provengono i vasi l. e questo spiega perché in tali stazioni si svolgano processi reattivi determinati da focolai infiammatori delle regioni tributarie e perché in essi si compia la diffusione iniziale (metastasi) di alcune lesioni tumorali. La conoscenza dei loro rapporti, perciò, è importante specialmente nel trattamento chirurgico dei tumori, che contempla appunto l’asportazione della neoplasia e delle linfoghiandole che ricevono la linfa della regione in cui si è sviluppata la lesione.

La linfografia o linfangiografia è l’esame strumentale che permette la visualizzazione radiografica delle vie e delle stazioni l. di alcuni distretti dell’organismo. Si esegue iniettando un mezzo di contrasto liposolubile in un vaso l. del dorso della mano o del piede, previamente visualizzato mediante particolari sostanze coloranti che mostrano affinità elettiva per il sistema linfatico. L’esame è utile nel documentare la localizzazione e l’estensione di ripetizioni metastatiche di neoplasie nei linfonodi, per studiare lo stato delle vie l. nelle elefantiasi e negli edemi cronici degli arti.

Patologia

La patologia del sistema l. comprende: ferite, che causano linforragia; occlusioni meccaniche (processi cicatriziali; infiltrazioni neoplastiche; infestazioni parassitarie, per es., quelle causate dalla filaria), che determinano stasi nella circolazione della linfa ed elefantiasi; processi infiammatori acuti e cronici dei vasi (linfangite) e dei linfonodi (linfadenite); malattie tumorali (primitive: linfocitomi, linfosarcomi, endoteliomi; secondarie: metastasi di tumori epiteliali maligni) e malattie sistemiche. Queste ultime hanno particolare importanza per la loro gravità, e costituiscono le reticoloendoteliosi in senso lato: leucemie, linfogranuloma maligno, linfosarcomatosi.

Patologie dei vasi linfatici

La linfangectasia è la dilatazione dei vasi linfatici. Può essere congenita (varicosità congenite dei vasi l.) o acquisita, in seguito a obliterazione di vasi l. per processo infiammatorio o per trauma, per compressione estrinseca da organi vicini aumentati di volume. Le linfangectasie sono tipiche di una malattia dei paesi caldi, la filariosi, in cui le dilatazioni l. sono causate dall’ostacolo costituito dai parassiti adulti di Filaria bancrofti alla circolazione della linfa (linfocele parassitario). Le linfangectasie possono portare, per la stasi l., alla trasudazione della linfa e al conseguente ristagno di essa nei tessuti, che diventano edematosi e, a lungo andare, elefantiasici.

La linfangite è un’infiammazione dei vasi l.; insorge in seguito a infezioni della pelle, di qualsiasi natura. Ne sono causa abituale i comuni piogeni, il colibacillo e gli agenti dell’ulcera molle e della blenorragia. Si manifesta sotto forma di strie arrossate che partono dal focolaio primitivo e che sono causa di un senso di tensione dolorosa. La cura consiste nel riposo della parte colpita, nella disinfezione della lesione primitiva e nell’uso di antibiotici e chemioterapici.

La linforragia (o linforrea) è la fuoriuscita di linfa dai vasi l. per lesione di questi. L’interruzione dei vasi l. si verifica in ogni lesione traumatica dei tessuti, aperta o chiusa. Tali lesioni sono mascherate da quelle dei vasi sanguigni e la linforragia è nascosta dall’emorragia. Importanti sono le linforragie da lesione del dotto toracico, dalle cui discontinuità possono fuoriuscire enormi quantità di linfa (fino a più litri al giorno), tanto da incidere sulle condizioni generali del paziente (oliguria, sete intensa, senso di oppressione, vertigini, dimagramento progressivo).

Il linfocele è l’ectasia cistica dei vasi linfatici. Può essere di natura displastica o parassitaria. Nel primo caso il linfocele è sostenuto da una iperplasia endoteliale dei vasi linfatici. Può avere un volume vario, da quello di una capocchia di spillo a quello di una arancia; può essere sottocutaneo o profondo, o svilupparsi, anche, in organi cavitari. Si riscontra più frequentemente al collo e di preferenza nelle regioni sopraclavicolari, specialmente a sinistra, dato il maggior calibro dei vasi l. che affluiscono al dotto toracico. Il linfocele di natura parassitaria è sostenuto da Filaria bancrofti.

Un caso particolare di linfocele è il linfoscroto: dilatazione cistica dei vasi l. dello scroto, di natura parassitaria. Lo scroto si presenta arrossato, tumefatto, aumentato di volume, dolente. La diagnosi si basa sulla puntura esplorativa che dà esito a liquido lattiginoso con presenza di microfilarie.

Neoplasie. - Sono dette linfoproliferative le malattie che si caratterizzano per la proliferazione, spesso tumorale, delle cellule linforeticolari. Appartengono a queste i linfomi, neoplasie del tessuto linfatico con prevalente carattere di malignità. I linfomi differiscono dalle leucemie in quanto nel sangue non vengono riscontrate particolari alterazioni della morfologia cellulare. Esistono tuttavia alcuni rapporti fra leucemie e linfomi, in quanto si possono talora identificare forme di transizione e forme simili dal punto di vista sia clinico sia della derivazione cellulare. L’eterogeneità clinica e istologica dei linfomi viene distribuita secondo una classificazione accettata a livello internazionale, secondo la quale si distinguono il linfomi di Hodgkin e i linfomi non-Hodgkin.

Il linfoma di Hodgkin (o linfogranuloma maligno) è determinato da proliferazione tumorale del tessuto reticoloistiocitario, alla quale si associano, in misura variabile, un’iperplasia linfocitaria e una componente flogistica granulomatosa. Colpisce in tutte le età, ma soprattutto tra i 20 e i 40 anni. Predilige il sesso maschile. Nella maggior parte dei casi ha un andamento cronico. A carico dei linfonodi e degli altri organi interessati dal processo morboso (milza, fegato, midollo osseo) si nota il cosiddetto granuloma di Sternberg, riconoscibile dalla presenza di voluminose cellule reticolo-endoteliali, di ‘cellule giganti di Sternberg’ polinucleate, molto grandi, rotondeggianti, di plasmacellule, di linfociti, granulociti, fibroblasti e fibrille connettivali. Si manifesta generalmente con tumefazione di un gruppo di linfoghiandole, la quale tende per lo più a regredire spontaneamente per essere poi seguita (a distanza di tempo variabile) dalla tumefazione di altri gruppi di linfoghiandole. In base alle diverse caratteristiche istologiche si distinguono 4 istotipi differenti: a) a predominanza linfocitaria; b) sclerosi nodulare; c) forma a cellularità mista; d) tipo a deplezione linfocitaria (con la prognosi più grave). Sintomi frequenti sono: febbre (talora ondulante o ricorrente), prurito, aumento di volume della milza (e talora anche del fegato), aumento del numero dei globuli bianchi (e soprattutto della percentuale di eosinofili). La malattia presenta remissioni spontanee che si alternano a periodi di recrudescenza.

I linfomi non-Hodgkin sono stati distinti da quello di Hodgkin sia per il loro differente comportamento clinico-biologico sia per le caratteristiche istologiche, e a loro volta non rappresentano un singolo tipo di malattia. Da un punto di vista clinico, infatti, è presente un coinvolgimento più o meno massiccio dell’apparato linfonodale, della milza, del fegato e di strutture extralinfatiche a opera di elementi cellulari di origine linfoide, con un andamento clinico assai differente tra le varie forme di linfoma. Questa eterogeneità dipende dai diversi aspetti istologici, dalla diversa sede di localizzazione, dall’età del paziente, e dalla tendenza del linfoma a rimanere localizzato o a disseminarsi nell’organismo. La diagnosi va confermata sull’esame istologico della biopsia linfonodale. Una caratterizzazione istologica e immunofenotipica sul materiale prelevato o su materiale fresco permette di valutare il tipo, la natura del linfoma e quindi una scelta terapeutica.

Il linfangioma è un tumore benigno dei vasi l., formato da cavità multiple, piene di linfa. Può essere semplice, con piccole cavità, localizzato alla pelle o alla lingua; cavernoso, con cavità più grandi, localizzato alla lingua e alle labbra; cistico, con cavità voluminose, localizzato specialmente al collo. È congenito o acquisito; in quest’ultimo caso compare poco dopo la nascita.

Il linfoblastoma è un tumore maligno del tessuto linfatico. Prende origine da un linfonodo, dal tessuto l. dell’intestino, delle tonsille o del retrobocca, assumendo rapidamente dimensioni notevoli. Istologicamente è costituito da numerose cellule voluminose, con un nucleo rotondeggiante, del tutto simile ai linfoblasti, e da un delicato reticolo.

Il linfangioendotelioma prende origine dall’endotelio dei vasi e degli spazi linfatici. Microscopicamente è costituito da un intreccio di cordoni solidi o da formazioni tubulari, talora ad aspetto cistico, con elementi appiattiti, cubici o cilindrici. Il polimorfismo cellulare è una delle sue caratteristiche; in alcuni casi può essere considerato come un tumore benigno per lo sviluppo lento, la capsula ben delimitata, la ridottissima tendenza alle metastasi; in altri casi, invece, per l’accrescimento rapido e infiltrante è da considerarsi come un tipico tumore maligno.

Il linfosarcoma è un tumore maligno del tessuto l. che viene incluso, con più corretta terminologia, nel gruppo dei linfomi non-Hodgkin. Analogamente, il termine linfosarcomatosi, usato per indicare una malattia (detta anche morbo di Kundrat) costituita dalla proliferazione di tipo tumorale di uno o più gruppi di lin;foghiandole, è caduto in disuso in quanto tale malattia è stata fatta rientrare nel concetto più generale di linfoma maligno.

Patologia della circolazione linfatica. - Il linfedema è un particolare tipo di edema determinato dall’accumulo di linfa nei tessuti in seguito a una stasi linfatica. Questa può essere congenita (semplice, familiare, trofoedema di Meige) o acquisita (post-linfangitica, neoplastica, post-röntgenterapica, da compressione o da asportazione chirurgica di linfonodi). Il linfedema è visibile particolarmente agli arti, che possono essere interessati in toto o parzialmente: può essere inizialmente riducibile con il decubito orizzontale. Con l’aggravarsi e il cronicizzarsi della situazione di stasi l. si passa lentamente allo stadio di elefantiasi. Nei casi di grave linfedema, come l’elefantiasi degli arti e in special modo l’elefantiasi del braccio conseguente all’amputazione della mammella con esteso svuotamento del cavo ascellare, vengono effettuati interventi chirurgici di derivazione della linfa ristagnante in una regione verso tessuti sani (linfangioplastica).

Il termine tradizionale della medicina costituzionale linfatismo indica una diatesi caratterizzata da ingrossamento delle ghiandole l., iperplasia del tessuto adenoideo rino-faringeo, spesso ipertrofia del timo e modico aumento di volume della milza.

Patologia degli organi linfoepiteliali. - Gli organi linfoepiteliali sono costituiti da tessuto l. e da tessuto epiteliale, quali le formazioni l. del rinofaringe, le tonsille e il timo. Il termine linfodermia è usato per designare le alterazioni cutanee riscontrabili talora in alcune malattie sistemiche dell’apparato l., come la leucemia e la pseudoleucemia l., ma che possono anche interessare soltanto la pelle. Assume spesso l’aspetto di un’eritrodermia o quello di una prurigine cronica.

Il linfoepitelioma (o carcinoma linfoepiteliale) è un tumore che parte dagli organi linfoepiteliali (rinofaringe, tonsille, timo). Può insorgere in ogni età, ma specialmente tra i 30 e i 60 anni. Si manifesta con tumefazioni ghiandolari multiple del collo (uni- o bilaterali) dovute a metastasi. È considerato un carcinoma a cellule indifferenziate, con marcata infiltrazione linfocitaria.