linfonodo

Elemento costitutivo del sistema linfatico, detto anche ganglio linfatico o linfoghiandola; quest’ultimo termine viene usato nella nomenclatura dei processi patologici.

Anatomia

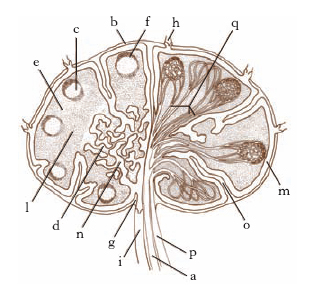

I l. sono corpiccioli di grandezza variabile da un grano di miglio a un fagiolo, in condizioni normali; assai più voluminosi in determinate condizioni patologiche. Si trovano isolati o riuniti a catena e rappresentano stazioni di deposito e di rifornimento degli elementi della linfa. Ogni l. è costituito da tessuto linfatico distinto in corticale e midollare, avvolto da una capsula fibrosa. Da quest’ultima partono dei setti che suddividono la zona corticale in segmenti chiamati follicoli corticali, che racchiudono delle aree più chiare, indicate come follicoli secondari o anche centri germinativi, perché abbondano di cellule linfatiche in divisione cariocinetica. La zona midollare è formata da cordoni di cellule linfocitarie che s’intrecciano delimitando degli spazi: i seni midollari, i quali confluiscono verso l’ilo e si continuano con il vaso efferente.

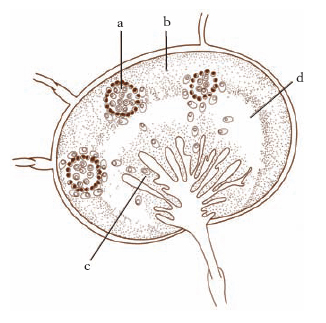

La linfa penetra nel l. per mezzo di numerosi vasi linfatici (collettori prelinfonodali) e ne fuoriesce, dopo avere subito notevoli modificazioni chimiche e morfologiche, per mezzo di un collettore postlinfonodale, unico o doppio (fig. 1). I linfonodi hanno la funzione di filtrare la linfa che a essi arriva attraverso i vasi linfatici afferenti. I linfociti si dispongono all’interno del l. in aree che hanno una distribuzione selettiva: nei follicoli primari e secondari della corticale si trovano i linfociti B, mentre nella paracorticale si dislocano i linfociti T (fig. 2). L’antigene viene elaborato all’interno del l. da cellule specializzate che rendono possibile la risposta immunitaria attuata dalle sottopopolazioni linfocitarie (➔ immunità). Attraverso i vasi efferenti vengono immessi nell’organismo gli anticorpi e le cellule sensibilizzate verso l’antigene con il quale sono venute a contatto. I l. svolgono azione di controllo e di protezione nel sangue periferico.

L’unità elementare morfologica e funzionale di tessuto linfatico è il linfonodulo. Si parla di linfonoduli solitari se nel tessuto linfatico sono presenti piccoli ammassi localizzati in diversi visceri, di linfonoduli aggregati per formazioni linfatiche costituite da linfonoduli ravvicinati (per es., le placche di Peyer).

Patologia

Linfadenia è termine generico designante il complesso delle alterazioni dei l. che si osservano in alcune malattie sistemiche (per es. leucemie e morbo di Hodgkin; ➔ linfatico, sistema).

L’infiammazione di un l. (linfadenite o adenite) può essere causata da virus e batteri che penetrano nei vasi linfatici in seguito ad alterazione della pelle o delle mucose o dei vari tessuti e organi tributari e che superano i poteri difensivi dei l. stessi. L’infiammazione, acuta o cronica, determina l’ingrossamento e l’indurimento più o meno doloroso delle ghiandole affette, ben appariscente nelle principali stazioni superficiali (cervicali, sottomandibolari, ascellari, inguinali), più o meno riconoscibile nelle stazioni interne o profonde. Quando l’infiammazione è superficiale, la regione colpita è edematosa e arrossata. La linfadenite dà in genere reazione febbrile, più intensa nelle forme suppurative. La febbre può mancare nelle linfadeniti croniche, che producono spesso necrosi caseosa, rammollimento dell’essudato sotto forma di liquido purisimile che costituisce allora l’ascesso freddo. La tubercolosi può dare sclerosi della ghiandola, cioè la trasformazione in tessuto connettivo fibroso che volge a guarigione, o calcificazione (➔ anche adenopatia). Le linfadeniti da virus (Epstein-Barr, citomegalovirus, rosolia ecc.) e da Toxoplasma gondii determinano un ingrandimento non doloroso del l. che può persistere dopo la risoluzione della malattia. L’ecografia dei l. ingranditi può aiutare a differenziare le linfadeniti dalle localizzazioni linfonodali di neoplasie.

Con il nome generico di linfogranuloma sono indicate malattie caratterizzate da tumefazioni linfoghiandolari di natura infiammatoria o ritenuta tale. Si parla di linfogranulomatosi nelle forme che interessano più gruppi di linfogranulomi. Il linfogranuloma tubercolare è una forma clinica della tubercolosi dei l., con tumefazione in più sedi degli stessi (➔ anche scrofolosi).

Con il termine generico linfomatosi si indica una condizione caratterizzata da iperplasia dei linfonodi estesa a varie stazioni linfatiche, come, per es., nella linfadenosi. La linforeticulosi benigna da inoculazione è considerata una sindrome a eziologia varia, anche se molto spesso l’agente causale è una clamidia; si citano anche il virus dell’herpes simplex e i micobatteri atipici. L’agente causale può penetrare nell’organismo in seguito a graffi, morsi o anche semplice contatto con gatti (onde la denominazione di ‘malattia da graffio di gatto’) oppure a punture con oggetti infettati da saliva o escrementi di tali animali. Si manifesta con l’ingrossamento e l’infiammazione di uno o più l., preceduti eventualmente da lesioni cutanee (papulose o pustolose) in corrispondenza del punto d’inoculazione. La malattia guarisce spontaneamente dopo 2-4 settimane.