campana

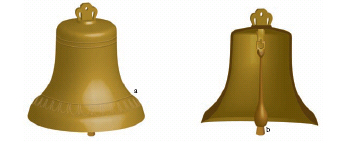

Strumento di metallo, generalmente di bronzo, a forma di tazza rovesciata (v. fig.), che vibra e dà suono quando è percosso, in prossimità dell’orlo inferiore, da un batacchio interno b, o battaglio, o da un martello esterno. Nel primo caso, di norma la c. è mobile attorno a un asse orizzontale e viene fatta oscillare in modo che il batacchio percuota alternativamente due punti diametralmente opposti dell’orlo interno. Se il battente è un martello esterno, la c. è immobile. Da un punto di vista musicale la c. è uno strumento vibrante in un unico suono, ma una serie di campane, intonate secondo la scala musicale, può anche eseguire passi musicali, specialmente quando sia collegata ad appositi congegni, tastiere ecc.: è questo il principio su cui si basano i Glockenspiel.

La Chiesa adottò le c., dapprima in piccole dimensioni, poi di dimensioni maggiori dal 6° sec., usandole come mezzo di adunata all’esterno. Nel Medioevo, accanto alle c. religiose si ebbero quelle sulle torri comunali che chiamavano i cittadini all’adunata. Era comune scrivere parole di dedica, di scongiuro e di preghiera sulle c., sovente ornate con croci; nel 14° sec. e dal Rinascimento in poi invalse l’uso di applicare placchette con decorazioni (immagini, sigilli, stemmi).

Secondo il Codex iuris canonici (can. 1171) le c. delle chiese, in quanto benedette e destinate al culto, sono res sacrae, pertanto non devono essere adibite a usi meramente profani, salvo il caso di necessità (temporali, incendio, inondazione) o di consuetudine canonica (fiere, mercati).

Il bronzo usato per la c. è ad alto contenuto di rame (77-81%) e contiene anche piccolissime quantità di altri metalli (per es., zinco) che possono variamente influire sulle caratteristiche sonore della c. stessa. La prima fase della fabbricazione delle c. consiste nella formatura, eseguita mediante due sagome rotanti di legno che riproducono le due generatrici, interna ed esterna, della forma della c.: dapprima viene approntato il maschio (o anima o nocciolo), formato essenzialmente da una struttura cava di mattoni refrattari protetta da un sottile rivestimento di creta e fili di canapa, che viene poi tornito con la prima sagoma; sopra il maschio, ma separata da esso mediante uno strato isolante (per es., di cenere), si costruisce una falsa c. di creta che viene tornita con la seconda sagoma. Sopra la falsa c., ricoperta preventivamente con un leggero strato di grasso di vaccina, si applicano le decorazioni e le iscrizioni in cera; si avvolge poi il tutto in uno spesso strato di creta e terra, costituendo così la camicia, o manto, della c. stessa. Segue la cottura, effettuata con carbone di legna che generalmente arde nell’interno del maschio: gli ornati di cera si sciolgono e lasciano la loro impronta all’interno del manto. Questo, mediante sollevamento, si sfila dalla falsa c., che viene demolita e tolta; riabbassando il manto sul maschio si ottiene il ‘negativo’ della c., cioè il vuoto in cui si dovrà colare il metallo. Si inserisce quindi, in alto, l’anello per il batacchio. La parte al disopra della c., contenente le maniglie (o anelloni) in croce e i canali di colata del metallo, viene preparata a parte, con il metodo a cera persa, e quindi collegata opportunamente con la forma della c. in modo da avere un getto unico. Eseguite le operazioni di armatura e di costipamento e completata la sistemazione dei canali, si esegue la colata del bronzo. Seguono la demolizione della forma, le operazioni di finitura e l’esame acustico della campana.