cromatica

Scienza che si occupa dei criteri per individuare e per classificare i colori, vale a dire le particolari sensazioni visive dovute a luci di varie lunghezze d’onda, e per determinare le leggi della loro composizione.

Cenni storici

La c. risale a I. Newton, al quale è dovuto il primo diagramma cromatico. Come tale si intende qualsiasi rappresentazione di colori ordinati in figure spaziali, o in insiemi di figure piane, secondo criteri empirici di ordinamento. A ogni tipo di diagramma corrisponde una teoria c., cioè un insieme di regole che permettono di determinare i risultati della composizione. Il diagramma di Newton è circolare, considerando primari o fondamentali i 7 colori dell’iride (rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto). Più tardi è stata messa in rilievo la particolare funzione che hanno il rosso, il giallo e il blu come colori fondamentali. M.-E. Chevreul riprese, ampliandola, la costruzione newtoniana, e fissò la nomenclatura (tinta, tono, luminosità) tuttora in vigore per i singoli colori e per i caratteri che li distinguono. Successivamente, verso la metà del 19° sec., le ricerche di J.C. Maxwell e di H.L. Helmholtz misero in rilievo la differenza tra composizione additiva, ottenuta sovrapponendo luci colorate su uno schermo diffondente (non altrimenti illuminato), e composizione sottrattiva (quella, per es., della tintoria e dell’acquerello), nella quale ogni colore che si aggiunge sopra un fondo inizialmente bianco toglie una parte delle radiazioni luminose al colore preesistente. Oggi è noto che oltre alla composizione additiva e a quella sottrattiva ve n’è anche una mista, qual è quella che si ottiene con i dischi ruotanti di Newton e quella fatta con i pigmenti non trasparenti che si adoperano nella pittura a olio, nell’affresco e nella tempera.

La teoria attuale

Secondo le opinioni moderne, la c. può impostarsi sulle seguenti basi. Esistono 3 sensazioni colorate fondamentali, rosso-arancio, verde e violetto, ideali (alle quali molto si avvicinano i colori d’anilina arancione, verde acido vivace e violetto di metile); ogni luce colorata esistente in natura eccita, in grado diverso da caso a caso, queste tre sensazioni. Nella composizione additiva, in cui il nero è assenza di colore e il bianco è il massimo di colore, un colore generico può essere rappresentato da una formula del tipo aA + bB + cC in cui i simboli A, B, C rappresentano i 3 colori fondamentali e i coefficienti a, b, c, comunque soddisfacenti la condizione a + b + c = 1, denotano i quantitativi con cui i 3 colori fondamentali entrano nella costituzione del colore in questione. Tali coefficienti hanno il nome di coordinate cromatiche o tricromatiche o colorimetriche.

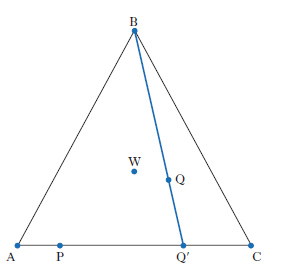

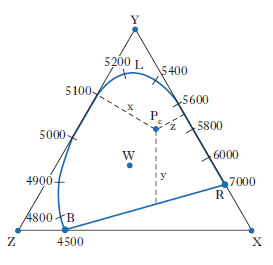

Un’efficace rappresentazione grafica al tempo stesso costituente un rapido metodo per la determinazione delle coordinate cromatiche, è il cosiddetto triangolo cromatico o colorimetrico. Precisamente, si conviene di rappresentare con tre punti non allineati di un piano, A, B, C (fig. 1), i 3 colori fondamentali, le congiungenti due a due tali punti costituendo il luogo dei punti rappresentativi dei colori ottenibili come miscela dei due fondamentali corrispondenti: le congiungenti in questione sono tre, e nell’insieme si ottiene un triangolo. Così, per es., il lato AC è l’insieme dei punti rappresentativi dei colori ottenibili per miscela di A e C; uno di tali colori, rappresentato dal punto P ha coordinate cromatiche: a proporzionale alla lunghezza del segmento CP, c proporzionale alla lunghezza del segmento AP, b nulla (per avere il valore delle coordinate occorrerà assegnare le coordinate dei punti A, B, C). Analogamente, i punti interni del triangolo rappresentano colori ottenibili per miscela dei tre fondamentali. Per es., il punto Q rappresenta un colore ottenibile per miscela del fondamentale B con il colore Q′, a sua volta miscela di A e di C; le quantità con cui B e Q′ entrano a costituire Q sono inversamente proporzionali alle lunghezze dei segmenti BQ, Q′Q, rispettivamente. Esiste, in particolare, un punto, W, che rappresenta il bianco. La possibilità di scegliere in vari modi i 3 colori fondamentali e le unità di misura di essi ha portato alla definizione di vari triangoli di colore. Ricorderemo tra essi quello di Maxwell e quello di J. Guild e W.D. Wright, che appartengono alla categoria cosiddetta dei triangoli R G B, in quanto assumono come colori fondamentali il rosso, il verde (green), il blu (per essere esatti l’indaco). Il triangolo cromatico più in uso è quello proposto nel 1931 dalla Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), detto anche triangolo XYZ o internazionale; esso è un triangolo equilatero (fig. 2) e il punto di colore del bianco, W, cade nel baricentro. I colori reali sono rappresentati da ‘punti di colore’ che sono interni al triangolo; precisamente, i punti in questione sono compresi nella figura delimitata dalla ‘linea spettrale’, L, luogo dei punti di colore dei colori spettrali puri, cioè delle luci monocromatiche (nella fig. sono indicate le lunghezze d’onda in ångström) e dalla ‘linea delle porpore sature’, RB, rappresentante i colori ottenibili per miscela del rosso e del blu monocromatici: ciò significa che i vertici X, Y, Z non rappresentano colori reali, ma colori ideali, convenzionali. Le coordinate cromatiche (x, y, z), sempre positive, sono le distanze del punto di colore Pc dai lati del triangolo. La superficie rappresentativa di tali coordinate è evidentemente una superficie nello spazio; posto però che è z=1 − (x+y), ci si può limitare a considerare le sole x e y, ciò che si fa abitualmente, ricorrendo a una rappresentazione nel piano cartesiano. Il bianco (W), per es., ha coordinate x=y=0,−3 e quindi z=0,−3.