finestra

Apertura nei muri esterni di un edificio, destinata a dare luce e aria agli ambienti interni e a consentire la vista da questi ultimi verso l’esterno. Per estensione, apertura di vario genere.

Architettura

Le caratteristiche strutturali e formali della f. variano nel tempo e secondo i tipi di edifici, in assonanza con le diverse tendenze storico-artistiche. L’esigenza di creare aperture in una superficie muraria (f., porte o altri tipi di forature) si accompagna alla necessità di evitare di compromettere la continuità strutturale. Il problema è stato risolto tradizionalmente in due modi: con la disposizione, sopra l’apertura della f., di un architrave orizzontale poggiato alle spallette laterali, o con l’impostazione sulle spallette stesse di una struttura ad arco (a tutto sesto o archiacuta).

Dalle caratteristiche costruttive e dalle esigenze pratiche dei vari contesti storico-geografici dipendono le diverse proporzioni che la f. ha assunto nei secoli: piccola e stretta in modeste costruzioni primitive o in edifici, anche di alto pregio architettonico, di paesi dal clima caldo e assolato; grande nei paesi freddi e nebbiosi. Le soluzioni formali adottate sono simili a quelle per la porta, sia nella conformazione del vano, per lo più verticale, sia nell’uso degli elementi architettonici, come le cornici esterne, le soluzioni architettoniche e ornamentali, la disposizione costruttiva del vano interno, detto imbotte.

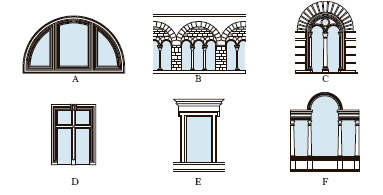

Già nel mondo preellenico si usano f. quadrate e rettangolari, monofore e polifore. In genere, però, nell’architettura religiosa greca ed ellenistica l’uso della f. resta sporadico, facendosi frequente solo in epoca più tarda. Nell’architettura etrusco-italica le f. per la massima parte sono risolte senza qualificazioni formali. Nell’architettura romana si adottano schemi analoghi a quelli delle porte: tipo architravato con mostra e cornice superiore sorretta da mensole; tipo a edicola in epoca imperiale, con l’ordine che inquadra il vano. In alcuni speciali edifici, soprattutto pubblici, come le terme (fig. A) o le basiliche, le vastissime aperture si adeguano alle proporzioni della costruzione, in f. ampie, composte di varie luci architravate, centinate o mistilinee. Una particolare soluzione romana è il finestrone centinato, suddiviso in tre luci da due piedritti. Questo tipo di f., rielaborata e diffusa nel Rinascimento maturo, è detta termale o palladiana. Simili alle grandi f. centinate delle fabbriche romane sono quelle delle costruzioni paleocristiane e bizantine; l’architettura bizantina e romanica al posto dell’ampia f. termale preferisce una serie di piccole f. arcuate (S. Sofia di Costantinopoli) o la trifora con le tre luci centinate (S. Vitale a Ravenna; fig. B). In Occidente come in Oriente la f. diviene, soprattutto negli edifici civili, più angusta e allungata, con strombature interne ed esterne. Le f. dell’architettura paleocristiana e bizantina sono chiuse da spesse griglie, di legno, di pietra o di stucco, e talvolta da vetri colorati, generalmente entro un telaio di legno o di pietra. Nel 10° sec. si hanno in Occidente le prime vetrate impiombate figurate. Notevole importanza ha l’apparizione, prima nel mondo arabo e di lì nell’architettura romanica, delle griglie di pietra scolpita con disegno geometrico, vegetale o zoomorfo. Nel 12° sec. appare la grande f. tonda divisa da colonnette disposte come i raggi di una ruota (rosone). L’architettura gotica, annullando la parete, usa f. di grande ampiezza, suddivise in luci minori da sottili diaframmi murari; ne mantiene le proporzioni allungate, anche nell’uso, diffuso soprattutto negli edifici civili, di f. a sviluppo orizzontale, suddivise in luci più piccole mediante serie di archetti per lo più su colonnine (polifore). Il Rinascimento riprende gli schemi classici, adattandoli, specie nel 15° sec., alle consuetudini del precedente periodo, nei tipi a bifora rettangolare e non (fig. C), a croce (fig. D), e simili (compresenza di forme di f. diverse è in Palazzo Capranica o Palazzo di Venezia a Roma; fig. E). Nel 16° sec. viene inventata una particolare associazione di una f. centinata inserita fra due vani rettangolari, detta f. serliana (o semplicemente serliana; fig. F) dal nome dell’autore (S. Serlio) che la divulga. Nella scansione modulare della facciata, sin dal Rinascimento si impone nella pratica comune la forma rettangolare, pur nella fantasiosa varietà delle soluzioni decorative barocche, con moderato uso della f. ovale. Molte sono invece le soluzioni adottate per l’incorniciatura delle f. (effetti bizzarri, ispirazioni allo schema antico dell’edicola, oppure con fantasiose varianti negli stipiti e nei frontoni).

Dal 20° sec. la f. denuncia chiaramente il suo rapporto modulare e la sua relazione con l’intera struttura architettonica restandone uno dei termini grammaticali basilari. Il progresso tecnologico, sia nella costruzione del vetro sia nelle tecniche di condizionamento termico degli interni, ha contribuito notevolmente al superamento del concetto tradizionale di f., permettendo la realizzazione di pareti interamente vetrate: l’interazione fra pieno e vuoto, tra spazio interno e spazio esterno dell’edificio, funzione da sempre svolta dalla f., ha così trovato nei maestri dell’architettura moderna nuove e inedite soluzioni.

Anatomia

F. acetabolare, apertura, limitata da una membrana, situata sul fondo dell’acetabolo o cavità articolare della testa del femore nel cinto pelvico dei Coccodrilli, Dinosauri ed Uccelli. F. basicraniale Apertura situata nella piastra basale del condrocranio degli Anfibi, Rettili, Uccelli e talora dei Mammiferi (in questi ultimi e nei Rettili le f. sono più di una). F. otturata Nel cinto pelvico dei Mammiferi, l’apertura delimitata dall’osso ischiatico e pubico attraverso cui passa il nervo otturatore, che innerva parte dei muscoli dell’arto; rappresenta l’insieme della f. ischiopubica e del forame diazonale. F. ovale Piccolo orifizio posto sulla parte interna della cassa del timpano; è occupato dalla base della staffa e mette in rapporto la cassa del timpano con il vestibolo dell’orecchio interno.

F. rotonda Piccolo orifizio posto sulla parete interna della cassa del timpano; è chiuso da una membrana e corrisponde, dalla parte dell’orecchio interno, all’estremità inferiore della rampa timpanica della coclea.

Fisica

Nella tecnica delle radiazioni, f. schermata, apertura praticata in uno schermo biologico e chiusa con un materiale trasparente alla luce ma sufficientemente opaco alle radiazioni capaci di effetti biologici, per modo che attraverso essa si possa osservare senza danno l’interno di un ambiente (reattori nucleari, acceleratori di particelle ecc.) in cui vi siano sorgenti di radiazioni pericolose.

Informatica

Regione rettangolare visualizzata sullo schermo di un calcolatore per informare l’utente delle possibili opzioni previste dal programma in fase di esecuzione e per consentirgli di intervenire.