lichene

Corpo vegetale costituito dall’associazione di un fungo e di un’alga.

Struttura

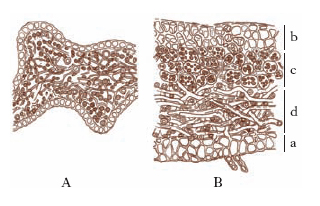

I l. si distinguono da tutti gli altri vegetali per non essere organismi unitari, bensì consorzi di 2 tipi di vegetali molto diversi l’uno dall’altro. Essi risultano dall’intima associazione di un fungo Eumicete, di solito Ascomicete (Ascolicheni) e in pochissimi casi Basidiomicete (Basidiolicheni), con un’alga: Cianobatterio o Cloroficea; da tale unione risultano complessi che presentano caratteri sia morfologici sia fisiologici che non si riscontrano né nei funghi autonomi né nelle alghe. L’impalcatura del tallo è costituita dal fungo, mentre le alghe sono distribuite (come cellule isolate o gruppi di cellule o filamenti pluricellulari) uniformemente in tutto il tallo o limitatamente a uno strato; il primo caso è quello degli Omeolicheni o l. omeomeri (fig. A), che sono sempre gonimici, ossia associati ad alghe Cianofite, e di norma allo stato umido appaiono come masse gelatinose; nel secondo caso, degli Eterolicheni o l. eteromeri (fig. B), si può spesso distinguere uno strato periferico, sottile, formato di ife strettamente addossate, detto strato corticale, uno interno di ife lasse, strato midollare, e tra il primo e il secondo lo strato gonidiale, distinto per la presenza delle cellule verdi. In rarissimi casi si ha una trisimbiosi, quando cioè in un l. si trovano due distinti organismi fotosintetici (es., in Solorina), oppure quando in un l. penetrano e si diffondono le ife di un secondo fungo, che viene considerato come parassita del lichene.

Caratteristica della simbiosi lichenica è la formazione di numerose sostanze organiche speciali dei l., come gli acidi lichenici (acido lecanorico, cetrarico ecc.), pigmenti, sostanze amare ecc.; gli acidi e le sostanze coloranti si depositano nella o sulla membrana delle ife, i primi in forma cristallina; frequente è l’ossalato di calcio. In alcuni tipi di l. si trova, o come sostanza di riserva o come costituente delle pareti delle cellule, il polisaccaride lichenina, (C6H10O5)n, con n = 80-160, detto anche amido dei licheni; possiede una stretta somiglianza con la cellulosa, in particolare con la idrocellulosa: come questa, per idrolisi totale, si trasforma in glucosio e, per idrolisi parziale, in cellobiosio.

Forma

I talli, di norma macroscopici, presentano grande ricchezza di forme: croste più o meno sottili, lamine fogliacee variamente divise, corpi massicci di vario aspetto, cespuglietti dati da una ricca ramificazione. Il tallo del l. si sviluppa al disotto della superficie della corteccia di alberi o penetra, disgregandola chimicamente, in una roccia o forma un corpo di vario aspetto (crostoso, fogliaceo, cespuglioso) che cresce sul terreno, sulle rocce, dove può penetrare per vari millimetri, o sulla scorza degli alberi aderendovi di norma per mezzo di rizoidi che sono organi di attacco.

Riproduzione

La riproduzione di un l., data la presenza di due vegetali diversi, può aver luogo unicamente per propagazione. Frammenti del tallo oppure soredi, cioè corpiccioli formati da alcune cellule dell’alga circondate da ife del fungo, si staccano dal corpo lichenico e vengono diffusi dal vento o dall’acqua; trovando condizioni opportune si sviluppano ulteriormente dando origine a un nuovo tallo. Le alghe (erroneamente dette ‘gonidi’, perché gli antichi botanici pensavano che fossero le cellule riproduttrici del l.) si riproducono nell’interno del tallo solo per divisione; il fungo negli Ascolicheni può riprodursi per conidi, ma più spesso forma ricettacoli ascofori del tutto simili a quelli degli Ascomiceti e precisamente, a seconda dei generi, in forma di periteci (l. angiocarpi o pirenocarpi) o di apoteci (l. gimnocarpi o discolicheni) che liberano le spore; i Basidiolicheni producono basidiospore. Da tali spore ovviamente si possono originare solo ife fungine, ma perché si origini un tallo lichenico è necessaria la presenza dell’alga.

Coltivazione

È possibile separare e coltivare separatamente l’alga e il fungo di molti l.: si osserva che l’alga, essendo pianta autotrofa, si sviluppa e si riproduce senza difficoltà, mentre il fungo forma al massimo un micelio che presenta somiglianza con il tallo lichenico rispettivo, ma il condizionamento della simbiosi lichenica pare lo renda incapace di formare organi riproduttivi e spore; tali funghi hanno perduto la capacità di condurre vita indipendente e anche perciò si distaccano dagli altri funghi autonomi, di cui molti si possono coltivare in laboratorio fino alla formazione delle spore. Non è stato ancora possibile ottenere artificialmente la sintesi di un l. partendo da spore isolate e da alghe.

Rapporti tra alga e fungo

In alcuni casi il fungo emette austori che si attaccano e addirittura penetrano nella cellula gonidica comportandosi quindi come un vero parassita, che arriva talora a uccidere le cellule gonidiche, ma nella maggior parte dei casi le ife fungine aderiscono semplicemente alle cellule verdi. L’associazione che si osserva nei l. ha avuto nomi diversi secondo l’interpretazione che se ne è data: consorzio lichenico, simbiosi, elotismo, parassitismo bilanciato, lichenismo ecc. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di una simbiosi mutualistica, nella quale ambedue i simbionti ricavano qualche vantaggio. L’alga, essendo provvista di clorofilla, provvede al fungo sostanze organiche, il fungo provvede all’alga l’acqua e le sostanze inorganiche, cosicché il l. può vivere in luoghi dove l’alga e il fungo da soli non potrebbero vivere.

Distribuzione

La simbiosi lichenica ha modificato la fisiologia e l’ecologia dei lichenomiceti; questi, in confronto ai funghi autonomi, presentano sviluppo migliore in climi freddi, maggiore consistenza, possono resistere a grande siccità. I l. hanno notevole resistenza sia alle alte sia alle basse temperature: nelle tundre artiche formano spesso la massa della vegetazione. Sono diffusi in tutto il mondo dalle regioni subartiche fino all’Antartide e superano tutte le altre piante nell’ascesa sia latitudinale sia altimetrica (nelle Alpi si trovano anche oltre il limite delle nevi perenni); nelle regioni tropicali prevalgono i l. crostosi viventi sulla corteccia degli alberi, nelle regioni fresche e fredde abbondano i l. frondosi e cespugliosi. I l. vivono innanzitutto su rocce di varia natura (calcaree, silicee ecc.), sul terreno, sulla scorza di alberi, su foglie (nelle foreste pluviali tropicali), sono rarissimi sott’acqua (alcuni nella zona intertidale); prediligono per la maggior parte i luoghi ombrosi umidi e freschi. Hanno una certa importanza nella pedogenesi perché disgregano le rocce e lasciano, dopo morti, detriti organici che possono favorire l’insediamento di altre forme vegetali.

Anche per la durata della vita i l. si distinguono dai funghi autonomi perché vivono in generale per qualche anno, accrescendosi molto lentamente, specie i l. crostosi.

Classificazione

Nell’antica sistematica i l. erano considerati come un gruppo di vegetali equivalente al gruppo delle Alghe o dei Funghi; quando fu dimostrata la duplice natura di questi organismi, tale concezione non fu più sostenibile. Si tratta di un complesso di funghi derivati indubbiamente da gruppi diversi, che si sono adattati a questo speciale modo di vivere; se fosse possibile rintracciare per ognuna delle famiglie e degli ordini lichenici il fungo da cui si sono evoluti, si dovrebbero inserire questi gruppi sistematici nei relativi quadri della classificazione dei funghi; ma ciò, per ora, non è possibile. Perciò i l. sono trattati come un complesso di funghi fisiologicamente ed ecologicamente diversi, in appendice ai funghi autonomi.

Nella sistematica moderna, i l. costituiscono secondo alcuni studiosi una divisione (serie) a sé stante. Le alghe licheniche appartengono alle famiglie: Nostocacee, Croococcacee ecc., per i Cianobatteri; Protococcacee, Trentepohliacee ecc., per le Clorofite; finora sono state identificate con i conidi circa 20 specie diverse di alghe. Le specie di l. riconosciute sono circa 18.000, distribuite in 400 generi, di cui qualcuno molto ricco (per es., Lecidea con 1500 specie, Lecanora con 1100 ecc.). Riguardo al significato del binomio con il quale sono designate le specie licheniche, alcuni l’attribuiscono solamente al fungo, altri invece al l. quale è, cioè all’essere doppio (e i funghi che ne fanno parte andrebbero allora indicati con binomi differenti).

I l. vengono distribuiti in 3 classi: a) Ficolicheni; b) Ascolicheni; c) Basidiolicheni. In appendice sono compresi i L. imperfetti o Deuterolicheni, rappresentati da un tallo pulverulento, flocculoso e mucillaginoso, gonidico o gonimico con gonidi e gonimi sparsi senz’ordine in tutto lo spessore del tallo e generalmente in proporzione eguale alle ife; restano sempre sterili. Rivestono, talora per tratti molto estesi, rocce, cortecce di alberi ecc. Si possono considerare talli con lichenizzazione imperfetta dovuta a condizioni ambientali sfavorevoli (ambienti troppo ombrosi o umidi).

Tipi di licheni

L. canino Nome comune di Peltigera canina, l. a tallo fogliaceo, ampio fino a 15 cm, lobato al margine, di solito grigio-bruno, con apoteci bruno-rossastri all’apice dei lobi. È molto comune ovunque sul terreno, tra i muschi e su rocce. Si usa nella medicina popolare e anticamente si reputava utile nell’idrofobia e nella tosse canina. L. geografico Nome comune di Rhizocarpon geographicum, l. che forma croste areolate di un giallo-verde o giallo limone, aderenti al substrato per mezzo di uno strato inferiore nero, visibile al margine e tra le areole; tra queste sono inseriti gli apoteci, neri, rotondi, larghi al massimo 1 mm. È comune in tutto il mondo, particolarmente nei monti su rocce e sassi; altre specie simili sono comuni in Europa. L. d’Islanda Nome comune di Cetraria islandica, l. della famiglia Parmeliacee. Ha tallo fogliaceo, alto fino a 10 cm, irregolarmente dicotomo, cartilagineo, verde olivaceo di sopra, biancastro di sotto, con apoteci marginali, discoidali, bruni; si distingue da altri l. simili per il margine del tallo provvisto di solito di ciglia rigide brune. Cresce sul terreno nelle regioni fredde di tutto l’emisfero boreale (non solo in Islanda) e sui monti dell’Europa e dell’Asia, in Italia anche nell’Appennino Centrale. Contiene lichenina (70%), acido cetrarico o cetrarina (3%), acido lichenstearico e piccole quantità di carboidrati diversi dalla lichenina. Privato, con una prima bollitura o con infuso a freddo per 24 ore, della cetrarina, che è amara, serve all’alimentazione umana nelle regioni boreali. In medicina si usa come amaro e tonico per la cetrarina che contiene, come mucillaginoso ed emolliente per la lichenina (coadiuvante nelle affezioni delle vie respiratorie, specie nella medicina popolare). L. della manna Nome comune di Lecanora esculenta, delle steppe e subdeserti dell’Africa e dell’Asia (➔ Lecanoracee). L. dei muri Nome comune di Xanthoria parietina, l. diffuso in gran parte del mondo, su muri, rocce, cortecce di alberi; raramente su vetro; il tallo, ampio fino a 5 cm, rotondeggiante, fogliaceo, presenta molti lobi arrotondati, più o meno frastagliati, d’un vivo color aranciato o giallo-verdastro; apoteci rotondi dello stesso colore. L. polmonario L. (Lobaria polmonaria) con tallo a forma di una grande lamina, verde di sopra, lobata, con caratteristiche depressioni circolari sulla faccia superiore, che ricordano la pagina superiore di una foglia di cavolo. Cresce sui tronchi degli alberi e sul terreno muscoso nei boschi; si usa nella medicina popolare come il l. d’Islanda. L. delle renne Nome comune di alcuni l. (Cladonia alpestris e silvatica, Stereocaulon paschale), comuni sui monti e nelle regioni fredde in gran parte del mondo; le due cladonie sono rappresentate dai podezi molto sviluppati, che formano densi cespuglietti ramosi alti fino a 15 cm. Nelle regioni subartiche i l. delle renne, che sono copiosi nelle tundre, costituiscono il principale nutrimento invernale per questi e per altri animali. Cladonia rangiferina, simile alle precedenti e diffusa in gran parte del mondo, è quasi sempre indicata quale l. delle renne, mentre queste la rifiutano, perché molto amara.