chiralità

chiralità Proprietà di figure geometriche, di gruppi di punti o, in generale, di sistemi, non sovrapponibili alla propria immagine speculare.

Chimica

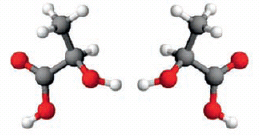

Proprietà manifestata dai composti chimici che contengono un atomo di carbonio tetraedrico asimmetrico, perché legato a quattro sostituenti diversi, in virtù della quale per ogni molecola esistono due forme isomere speculari e quindi non sovrapponibili, dette enantiomeri (in fig. il caso specifico dell’acido lattico). L’importanza della c. nella chimica è andata gradualmente crescendo negli ultimi decenni del 20° sec. e si è particolarmente accentuata nel corso degli anni 1990, tanto da far comparire nella letteratura scientifica la locuzione chiral chemistry per indicare la parte della chimica stessa che si occupa della preparazione e dello studio dei corrispondenti composti, nei loro aspetti teorici e applicativi.

L’interesse concettuale delle specie chirali nasce dall’osservazione, ben nota da tempo, dell’intrinseca c. di molte molecole coinvolte nei processi biologici e, più in generale, di molti sistemi naturali. La maggioranza delle biomolecole contiene atomi di carbonio asimmetrici o possiede una struttura tale da determinare l’esistenza (almeno in linea di principio) di due isomeri ottici, immagini speculari l’uno dell’altro, non sovrapponibili. Tuttavia, è osservazione comune in natura che il funzionamento dei sistemi viventi è affidato prevalentemente a uno dei due possibili enantiomeri. Le interazioni tra molecole, macromolecole e supermolecole di interesse biologico sono spesso guidate da fenomeni di riconoscimento molecolare altamente stereospecifici, particolarmente sensibili al tipo di c. posseduta dai centri asimmetrici. Per es., la grande maggioranza degli organismi viventi utilizza proteine costituite da amminoacidi appartenenti alla serie L (levogiri poiché ruotano un fascio di luce polarizzata verso sinistra), in cui l’atomo di carbonio chirale è dotato di una data configurazione. Allo stesso modo, i monosaccaridi impiegati come fonte di energia e come costituenti dei polisaccaridi e degli acidi nucleici sono quelli appartenenti alla serie D (destrogiri poiché ruotano verso destra la luce polarizzata). I D-amminoacidi e gli L-zuccheri sono molto rari in natura. Nei sistemi viventi è possibile osservare altre manifestazioni di questa tendenziale asimmetria. Così, per es., osservando la configurazione dei gusci elicoidali delle lumache di Borgogna, si è notato che la grande maggioranza degli esemplari possiede un guscio con avvolgimento elicoidale destrorso: le eliche sinistrorse, immagini speculari non sovrapponibili di quelle destrorse, si rinvengono solamente in un esemplare su 20.000.Una spiegazione soddisfacente di tale elevata omogeneità enantiomerica osservata in natura non sembra ancora disponibile.

Fisica

In fisica delle particelle elementari, si parla di c. per particelle con spin sħ e massa nulla (gravitone, fotone e, sulla base delle conoscenze attuali, i neutrini), se si misura la componente dello spin di una tale particella nella direzione dell’impulso (elicità) si possono ottenere i due soli valori +sħ, −sħ (a differenza del caso di una particella di massa non nulla per la quale sono possibili tutti i 2s+1 valori dell’elicità spaziati di un intero, in unità ħ, e compresi tra −sħ e +sħ): la particella a massa nulla si dice avere c. destrorsa (o destrogira) oppure sinistrorsa (o levogira) se l’elicità è uguale rispettivamente a +sħ oppure a −sħ. Tali denominazioni sono dovute al fatto che un fotone di c. levogira corrisponde classicamente ad un’onda elettromagnetica polarizzata circolarmente con il campo elettrico che ruota in senso antiorario (levogiro) visto dalla direzione di propagazione dell’onda, e un fotone di c. destrogira a un’onda polarizzata circolarmente in senso orario (destrogiro). L'elicità, che in ogni caso è invariante per rotazioni delle coordinate, per particelle di massa nulla lo è anche per trasformazioni relativistiche di Lorentz; quindi tali proprietà di invarianza sono anche proprie della ch. che, in particolare, è uguale in tutti i sistemi di riferimento. Invece per inversione delle coordinate (parità) l’elicità cambia di segno e conseguentemente la c. si trasforma da levogira in destrogira e viceversa. Quindi un’interazione che conservi la parità agisce nello stesso modo sulle particelle levogire e destrogire, mentre ciò non è vero in generale se la parità è violata. È connesso a ciò il fatto fondamentale che i neutrini che hanno interazioni deboli (le quali violano la parità in modo massimale) esistono in natura solo con c. levogira e gli antineutrini solo con c. destrogira. La c. opposta per neutrini e antineutrini è imposta dall’invarianza per CPT (coniugazione di carica per parità per inversione del tempo).

Matematica

Anche in matematica, il concetto di c. si lega alla eguaglianza di un oggetto geometrico con la sua immagine speculare; in particolare, è chirale l’oggetto che non è sovrapponibile alla propria immagine speculare tramite traslazioni o rotazioni nello spazio, che non si sovrappone a sé stesso.