gusto

Senso specifico per mezzo del quale viene riconosciuto e controllato il sapore delle sostanze introdotte nel cavo orale. Per estensione il termine è adoperato in etica e in estetica per designare la sensibilità del buono e del bello.

Anatomia

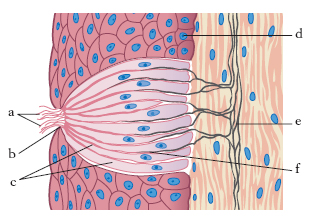

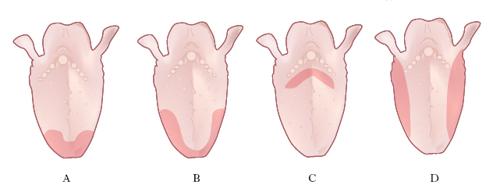

Gli organi del g. sono costituiti da particolari strutture, dette gemme gustative (fig. 1), contenute nelle papille linguali: fra le differenti varietà di cellule che compongono le gemme, solo quelle epiteliali del 3° tipo avrebbero la funzione di chemocettore, potendo reagire a stimoli chimici correlati con i quattro sapori fondamentali (amaro, acido, salato, dolce). Tali cellule presentano dei microvilli in corrispondenza della membrana su cui si stabilirebbe il legame della sostanza sapida con il recettore. Tale evento determina la trasformazione, più propriamente la transduzione, dello stimolo chimico nell’impulso elettrico che attiva la sinapsi. Non è chiaro se i recettori siano specifici per un solo sapore fondamentale o se ogni recettore abbia uno spettro di sensibilità più ampio. È stata confermata la teoria del recettore specifico per i sapori dolce e amaro, mentre meccanismi meno selettivi sono in causa per il salato e l’acido. Alcuni autori individuerebbero organi del g., oltre che sulla lingua, sul velopendulo, sulla faccia posteriore dell’epiglottide e nella faringe (fig. 2).

Le vie gustative sono le vie nervose che trasmettono gli impulsi gustativi; quelle in rapporto con il terzo posteriore della lingua decorrono con il nervo glosso-faringeo, le altre hanno un tragitto più complesso dal nervo linguale al nervo facciale fino ai nuclei solitario e gelatinoso del midollo allungato; di qui, si suppone che gli impulsi gustativi vadano al lobo temporale, dopo avere attraversato il talamo ottico.

Filosofia

La teoria del g. morale nasce tra il 17° e il 18° sec. con l’etica inglese del sentimento, con quei filosofi (A. Shaftesbury, F. Hutcheson, A. Smith) che fanno dipendere il giudizio sul valore etico non da un riferimento razionale a una legge, ma da un’autonoma capacità di sentire. La nascita della dottrina del g. estetico è collocabile anch’essa nel 17° sec., nella cultura spagnola (B. Gracián fu tra i primi a usare quel termine, dandogli il significato di una facoltà capace di apprezzare con immediatezza certe qualità umane, della natura e dell’arte) e poi in quella francese e italiana, dove la sua rapida affermazione è legata a tendenze anticlassicistiche e barocche. Nel 18° sec., ampia fu la letteratura sul g. in Inghilterra (J. Addison, D. Hume, A. Gerard, E. Burke, H. Home), Francia (J.-P. Crousaz, J.-B. Dubos, Y.-M. André, C. Batteux, D. Diderot), Germania e Svizzera (J.J. Bodmer, J.J. Breitinger, J.C. Gottsched, J.G. Sulzer, A.G. Baumgarten): il giudizio estetico, o di g., diventa così una nozione fondamentale dell’estetica moderna. Con I. Kant, che deve considerarsi tra i fondatori dell’estetica filosofica, la teoria del giudizio estetico non si risolve solo nella giustificazione della validità dei giudizi di g. in un ambito determinato, quello dell’arte bella, ma è connessa a una riflessione su ciò che di necessariamente estetico c’è nel conoscere: il g., insomma, come componente fondamentale, con l’intelletto e la ragione, di ogni esperienza umana.