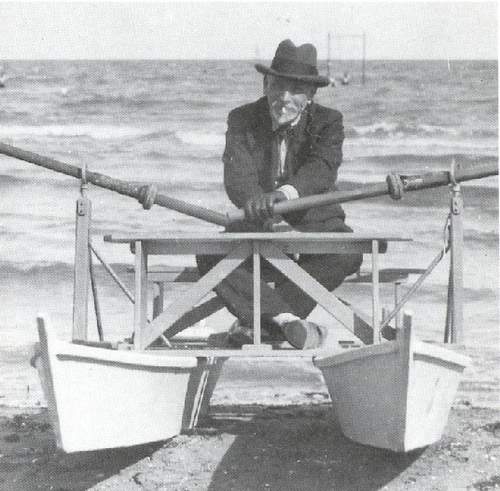

Pirandèllo, Luigi

Drammaturgo e narratore (Girgenti, od. Agrigento, 1867 - Roma 1936). Apprezzato narratore, rivoluzionò il teatro del Novecento, divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana, nella sua opera si delineano una visione angosciosamente relativistica della vita e del mondo, che precorre temi definitivamente moderni. Fu il teatro, però, a diffondere ovunque la sua fama: dalla commedia borghese degli esordi, nella cd. seconda maniera il dramma dell'essere e del parere lievita in simbolo e allegoria dell'esistenza.

Vita e opere

Iniziati gli studî di lettere all'univ. di Palermo, li proseguì a Roma e li compì in Germania, dove si laureò con una tesi di argomento linguistico all'univ. di Bonn (1891; trad. it. La parlata di Girgenti, 1981) e cominciò a tradurre le Elegie romane di Goethe (pubbl. 1896), assecondando un'iniziale vocazione poetica (Mal giocondo, 1889; Pasqua di Gea, 1891), in seguito testimoniata da poche altre raccolte (Elegie renane, 1895; Zampogna, 1901; Fuori di chiave, 1912). Stabilitosi a Roma nel 1893 e introdotto da L. Capuana negli ambienti giornalistici e letterarî, si dedicò a un'intensa attività pubblicistica e creativa (dal 1913 anche con soggetti e sceneggiature per il cinema), insegnando nel contempo (1897-1922) all'Istituto superiore di Magistero (per la nomina a professore gli valsero gli studî su Arte e scienza e quello fondamentale su L'umorismo, pubblicati nel 1908). Il tracollo dell'impresa paterna in cui erano stati investiti tutti i beni della famiglia (1903) ebbe gravi ripercussioni sulla sua vita, soprattutto per l'acuirsi dei disturbi nervosi della moglie (Antonietta Portulano, da lui sposata nel 1894), di cui nel 1919 si rese necessario il ricovero definitivo in una clinica di Roma. A partire dal 1915 fu sempre più assorbito dall'esperienza del teatro, anche nella regia, con frequenti spostamenti all'estero; diresse il Teatro d'Arte di Roma (1925-28) e creò una propria compagnia, chiamandovi come prim'attrice la giovane M. Abba, alla quale rimase legato da profonda passione fino alla morte. Accademico d'Italia dal 1929 (nel 1924 aveva suscitato scalpore la sua pubblica richiesta di iscrizione al partito fascista), nel 1934 gli era stato conferito il premio Nobel per la letteratura. Nel 1949 la Villa del Caos dove era nato fu dichiarata monumento nazionale.

Se nei suoi versi giovanili, pieni di echi soprattutto leopardiani, il tono dominante è ancora quello di un vago pessimismo, nelle prime novelle (Amori senza amore, 1894; Beffe della morte e della vita, 2 serie, 1902-03; Quand'ero matto..., 1902; Bianche e nere, 1904) e nei romanzi (L'esclusa, 1901; Il turno, 1902) comincia già a delinearsi una visione più problematica e angosciosamente relativistica della vita e del mondo. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana (De Roberto, Capuana e soprattutto Verga), P. concentra infatti l'interesse sulle discordanze che si rivelano, nei personaggi e nelle vicende, tra l'essere e il parere, e interviene nel racconto con un'ironia e un umorismo che già oltrepassano il canone naturalistico dell'impersonalità narrativa; mentre la prosa tende al discorsivo, al parlato, per lo sviluppo che comincia ad avervi il dialogo. Tali caratteristiche, che emergono in pieno nel romanzo Il fu Mattia Pascal (1904), considerato il capolavoro del P. narratore, sono proprie anche delle successive raccolte di novelle (Erma bifronte, 1906; La vita nuda, 1910; Terzetti, 1912; Le due maschere, 1914, poi intitolata Tu ridi, 1920; La trappola, 1915; Erba del nostro orto, 1915; E domani, lunedì..., 1917; Un cavallo nella luna, 1918; Berecche e la guerra, 1919; Il carnevale dei morti, 1919) e dei romanzi che le intramezzano o seguono (Suo marito, 1911, più tardi in parte rifatto col tit. Giustino Roncella nato Boggiolo, post., 1941; I vecchi e i giovani, 2 voll., 1913; Si gira..., 1916, tit. poi mutato in Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 1925; Uno, nessuno e centomila, 1926), anche se non sempre con uguale ricchezza d'invenzione e felicità di resa artistica. E sebbene un piglio realistico rimanga sempre in P., i modi della narrativa verista appaiono ora, oltre che superati, capovolti; perché sullo sfondo provinciale e borghese di quella narrativa, e nel bel mezzo dei temi che le sono proprî (gelosie, adulterî, terzetti matrimoniali, pazzie, vendette), prende rilievo un'inquietudine nuova, per la quale il nome di P. è stato giustamente accostato a quello dei maggiori esponenti del decadentismo italiano ed europeo: l'ansia dell'uomo che invano cerca di ribellarsi agli schemi della vita per essere soltanto sé stesso e inutilmente si sforza di comporre il dissidio tra forma (maschera) e vita (autenticità). Ai personaggi della narrativa verista, "vinti" ma non privi di una loro grandezza epica, succedono così in P. figure di medî o piccoli borghesi, di impiegati, professionisti, pensionati e simili, squallidi rappresentanti di una società priva d'ideali (giusto il contrario dei superuomini dannunziani), e condannati per l'impossibilità di comunicare a un tetro o arrovellato solipsismo; e la narrazione si fa convulsa e aggrovigliata, intesa com'è a seguire le tortuosità del pensiero e a creare intorno a personaggi e vicende un'aria allucinata, di caos.

E poiché in tale forma narrativa, così portata all'evidenza scenica, è già implicita quella drammatica, il passaggio di P., a un certo momento, dall'una all'altra risponde a una naturale esigenza della sua arte. Il suo teatro, analogamente alla narrativa, da cui del resto derivano la maggior parte degli spunti drammatici, si muove dapprima sulle orme della commedia borghese allora in voga, di cui accetta le situazioni e i canoni, sia pure per piegarli al nuovo contenuto e colorirli di un umorismo con forti venature grottesche (Lumie di Sicilia, 1910; Pensaci Giacomino!, 1916; Liolà, 1916, scritta originariamente in dialetto siciliano; Così è (se vi pare), 1917; Il piacere dell'onestà, 1917; La patente, 1918; Ma non è una cosa seria, 1918; Il berretto a sonagli, 1918; Il giuoco delle parti, 1918; Tutto per bene, 1920; Come prima, meglio di prima, 1920; La signora Morli, una e due, 1920; ecc.). Ma poi quegli schemi vengono abbandonati e il clima si fa di dramma e di tragedia (Sei personaggi in cerca d'autore, 1921, l'opera scenicamente rivoluzionaria che, insieme con Ciascuno a suo modo, 1924, e Questa sera si recita a soggetto, 1930, costituisce la cosiddetta trilogia del "teatro nel teatro"; Enrico IV, 1922; Vestire gli ignudi, 1922; L'uomo dal fiore in bocca, 1923; La vita che ti diedi, 1923; Diana e la Tuda, 1927; Come tu mi vuoi, 1930; Quando si è qualcuno, 1933; Non si sa come, 1935): è il teatro che si suol dire della "seconda maniera", ma che in verità continua e perfeziona la prima; dove, superata l'angustia dell'ambiente provinciale, quel dramma dell'essere e del parere, di vita e forma, quella nostalgia del focolare distrutto e della famiglia, degli amori, delle amicizie dissolti nel frantumio della personalità, sono ormai contemplati sub specie aeternitatis, quasi fuori del tempo e dello spazio; e quel realismo allucinato lievita in simbolo, in allegoria, fino a sfiorare il "mistero". Il che, se non sempre avviene con pienezza di risultati artistici, in quanto si accentua anche l'innata tendenza di P. a cristallizzare in sillogismi o in sofismi (il cosiddetto pirandellismo di P.) la suggestiva spontaneità di certi gridi, è tuttavia riprova di un'ispirazione più alta, più lirica, come dimostrano anche le novelle degli ultimi anni. Restò incompiuta la sua ultima opera, I giganti della montagna (1ª rappr., post., 1937), il più ispirato tra i "miti" moderni (La nuova colonia, 1928; Lazzaro, 1929), che P. concepì in parte avvicinandosi alla poetica di Bontempelli. Con il suo teatro, mentre utilizzava gli stimoli della più viva sperimentazione europea (non escluso il teatro futurista), P. indicava al contempo una direzione di ricerca che avrebbe largamente influenzato la drammaturgia posteriore; così come, reagendo con la sua disadorna, antiletteraria parola al virtuosismo verbale e musicale dell'età dannunziana, egli accompagnava piuttosto e precorreva le esperienze della letteratura più giovane (Alvaro, Moravia, Brancati).

L'autore stesso provvide a riordinare editorialmente la sua produzione drammaturgica (col tit. complessivo Maschere nude) e novellistica (col tit. Novelle per un anno). La prima raccolta delle Maschere nude (11 commedie in 4 voll., 1918-21) apparve presso Treves; la seconda (39 drammi in 31 voll.) presso Bemporad (voll. I-XXV, 1920-29) e poi Mondadori (voll. XXVI-XXXI, 1929-35); a Mondadori, divenuto suo unico editore, fu anche affidata la terza raccolta (43 drammi in 10 voll., 1933-38). Le Novelle per un anno (15 voll.) furono affidate al fiorentino Bemporad (voll. I-XIII, 1922-28) e poi a Mondadori (voll. XIV, 1934, e XV, post., 1937). Presso questa casa editrice vide la luce l'ed. post. di tutte le Opere di L. P. a cura di M. Lo Vecchio-Musti (6 voll., 1957-60), comprendente anche un vol. di Saggi, poesie, scritti varii (1960), ed è ancora in corso la nuova ed. completa diretta da G. Macchia (Opere di L. P., 1973 segg.). Oltre a varî carteggi (tra cui Carteggi inediti con Ojetti-Albertini-Orvieto-Novaro-De Gubernatis-De Filippo, 1980), sono state pubblicate le Lettere a Marta Abba (1995).