ricombinazione

Biologia

Processo che genera in una cellula diploide o parzialmente diploide nuovi geni o combinazioni cromosomiche che non si trovano in queste cellule o nei loro progenitori. La r. permette di ottenere corredi genetici contenenti nuovi assortimenti di geni; negli organismi a riproduzione sessuale (animali, piante) avviene durante il processo meiotico, mediante il crossing over fra i cromosomi omologhi (➔ meiosi). R. di informazioni genetiche è presente anche nei batteri, nei virus, nei plasmidi e nei mitocondri. La r. negli organismi a riproduzione sessuale fu scoperta da T.H. Morgan, agli inizi del 20° sec., nel moscerino della frutta Drosophila melanogaster.

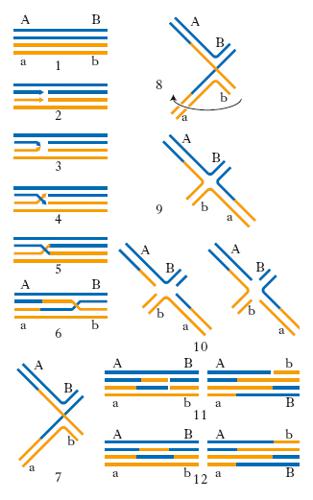

La r. fra geni avviene con diversa frequenza nelle diverse specie e nei diversi punti sul cromosoma. La conoscenza della frequenza di r. fra due geni permette di stabilire la distanza fra di essi che, secondo il metodo classico usato per la costruzione di mappe genetiche (➔ mappa), viene misurata in unità di r. o centiMorgan (cM). Gli eventi della r. sono rappresentati dalla rottura di due molecole di DNA a doppia elica in siti esattamente corrispondenti dei cromosomi omologhi, dallo scambio di entrambi i filamenti e dalla ricostruzione delle doppie eliche mediante la saldatura delle estremità libere. Tutto il processo è così accurato che il numero dei nucleotidi nei filamenti ricombinati rimane lo stesso. Il modello che spiega gli eventi della r. è quello proposto da R. Holliday nel 1964 e che è stato in seguito lievemente modificato (fig. 1). In una prima fase si opera un taglio in ognuno dei cromosomi omologhi; successivamente avviene lo scambio di filamenti nel sito di taglio e si forma una struttura di Holliday a filamenti incrociati. La rottura dei legami idrogeno all’interno delle doppie eliche parentali, seguita dallo scambio dei filamenti e dalla riformazione di legami idrogeno, porta alla migrazione dell’incrocio e determina una regione, detta eteroduplex, contenente un filamento di ogni cromosoma parentale. Se tutti e 4 i filamenti sono tagliati nel punto di incrocio e la parte sinistra del primo cromosoma viene congiunta alla parte destra del secondo cromosoma e viceversa, i duplex collegati fra loro si separano e tutti i geni a sinistra e a destra della regione eteroduplex risultano sottoposti a r. reciproca.

Una versione successiva del modello originale di Holliday ipotizza che i filamenti della struttura di Holliday siano ruotati intorno al sito di incrocio, in modo da formare una struttura a quattro braccia, detta struttura isomerica di Holliday; essa può venire risolta tramite il taglio di due soli filamenti. Una modificazione ulteriore a questo modello è stata introdotta da M. Meselson e C. Radding, che hanno ipotizzato un meccanismo che richiede un solo taglio a singolo filamento su un solo cromosoma. Questa ipotesi è supportata dall’osservazione che, in Escherichia coli, la rottura di un singolo filamento può iniziare un evento ricombinativo. D’altra parte, immagini al microscopio elettronico della r. di DNA virale e plasmidico hanno rilevato strutture simili a quelle a filamenti incrociati e a quelle isomeriche di Holliday. È certo comunque che, in qualsiasi modo avvenga l’evento iniziale della r., la connessione finale fra i cromosomi coinvolge sempre la migrazione dell’incrocio e la rotazione dei cromosomi.

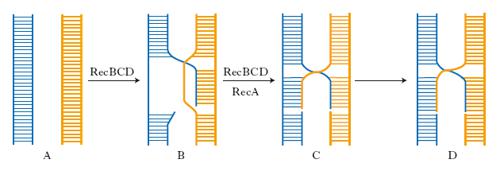

Gli eventi molecolari che innescano i processi di r. non sono sempre chiari, anche se è noto che le lesioni causate da radiazioni ultraviolette o da agenti chimici mutageni aumentano la frequenza di ricombinazione. In casi simili, la r. avviene durante la riparazione del DNA quando i singoli filamenti sono disponibili a formare strutture di Holliday. Molti mutanti di Escherichia coli, sensibili alle radiazioni ultraviolette, sono incapaci di andare incontro alla r. con frequenza normale. Studi condotti con questi ceppi mutanti hanno fornito molte informazioni sulle attività delle proteine coinvolte nella r., denominate RecA e RecBCD. L’inizio della r., almeno in alcuni organismi, è dovuto allo srotolamento della doppia elica e alla rottura di un filamento da parte del complesso proteico RecBCD. Una volta che si è formata una estremità 3′−OH libera, la proteina RecA è in grado di legarsi al DNA a singolo filamento e catalizza l’invasione della doppia elica opposta spiazzando uno dei filamenti preesistenti (fig. 2). Successivamente ha inizio la ricombinazione. La proteina RecA è anche coinvolta in un processo di riparazione del DNA danneggiato da radiazioni ultraviolette, chiamato risposta SOS. Enzima ricombinante è detto l’enzima capace di riconoscere sequenze specifiche su filamenti diversi di DNA provocandone la r. (per es., la proteina RecA dei batteri). Tecnica del DNA ricombinante è l’insieme delle tecnologie proprie dell’ingegneria genetica che consentono di tagliare tratti di DNA tramite enzimi di restrizione e di inserirli nel patrimonio genetico di un altro individuo, nel quale possono essere riprodotti in quantità virtualmente illimitate (➔ biotecnologie). Il nuovo organismo può venire anche convertito in una fabbrica di prodotti (sostanze chimiche, ormoni, farmaci), la cui sintesi dipende dalle proprietà dei frammenti inseriti.

Fisica

R. ionica Processo di formazione di una molecola o di un atomo attraverso la combinazione di uno ione positivo con uno ione negativo o con un elettrone (in quest’ultimo caso detto anche, più specificamente, r. elettronica); la molecola o l’atomo così formato è generalmente in uno stato eccitato.

Tasso di r. In un mezzo ionizzato, è il numero di coppie di ioni che scompaiono, per r., nell’unità di tempo e per unità di volume; è proporzionale, secondo un coefficiente α detto coefficiente di r., dipendente dalla natura e dalla densità degli ioni considerati, al prodotto delle densità degli ioni positivi e negativi, n+, n−, che partecipano alla r., secondo la relazione:

dove ognuna delle due derivate rispetto al tempo può essere assunta come tasso di ricombinazione. La r. elettronica è particolarmente importante in seno a un gas ionizzato o a un plasma. Tipici valori del coefficiente di r. sono: 2∙10−9 cm3/s per l’elio; 2∙10−7 per il neo; 7∙10−7 per l’argo. R. lacuna-elettrone nei semiconduttori Processo in cui un elettrone, in una banda di conduzione o in un livello donatore, decade andando a occupare uno stato di lacuna nella banda di valenza o in un livello accettore. Particolarmente importanti risultano tali processi di r. nelle giunzioni p-n (➔ giunzione). I processi di r. risultano fortemente influenzati dal potenziale esistente nelle vicinanze; infatti estremamente diversi sono i coefficienti di r. per processi che avvengono nel volume o sulla superficie del semiconduttore.