giacimento

Concentrazione di minerali (solidi, liquidi, gassosi), formatisi in seguito a processi naturali, chimici, fisici o organici, all’interno o all’esterno della crosta terrestre, che hanno rilevante importanza economica tanto da essere utilizzati industrialmente (g. minerari). Sul criterio di utilità, che d’altra parte varia anche con il progredire della tecnica e con l’evolversi dell’impiego dei diversi materiali naturali, influiscono vari fattori, tra i quali i principali sono: profondità rispetto alla superficie della crosta terrestre, qualità del minerale o dei minerali contenuti nel g., potenzialità del g., suo rendimento in minerali utili, sua distanza dai luoghi di consumo ecc.

La forma dei g. minerari è molto variabile in relazione sia al carattere geologico e tettonico dell’area in cui si rinvengono, sia ai processi di alterazione subiti. Possono essere o di forma molto irregolare, oppure tabulari, filoniani, lenticolari o prossimi alla forma sferica.

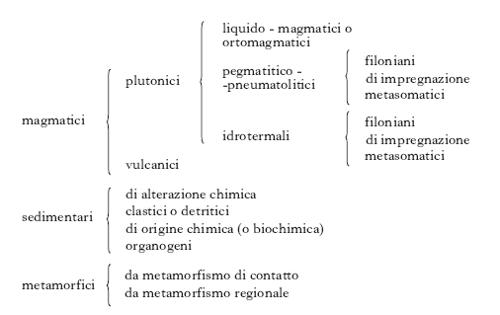

I criteri di classificazione sono numerosi:, per es., si distinguono in metalliferi o non metalliferi, a seconda che se ne possano estrarre metalli o no; in singenetici o epigenetici, a seconda che siano originati o no contemporaneamente alle rocce incassanti e per lo stesso processo che ha generato tali rocce; in primari o secondari, a seconda che si trovino ancora o no nel luogo e nelle condizioni in cui si sono originati. Molto più razionale, perché corrispondente ai fondamentali processi nei quali s’inquadrano tutte le formazioni di minerali e di rocce nella crosta terrestre, è la classificazione che suddivide i g. minerari in magmatici, sedimentari e metamorfici (v. fig.).

G. magmatici

Sono suddivisi in plutonici e vulcanici. I g. plutonici comprendono tutti quelli che si formano in seguito al consolidamento di una massa magmatica, all’interno della crosta terrestre. Poiché questo processo si attua attraverso una diminuzione di pressione e temperatura, è possibile distinguere g. liquido-magmatici, g. pegmatitici-pneumatolitici, g. idrotermali. I g. liquido-magmatici o ortomagmatici si formano per adunamenti, in varie zone dell’ammasso intrusivo, dei minerali che si separano per primi, quando il magma è ancora in gran parte allo stato fluido: a questo tipo appartengono i g. di nichel, cromo, ferro. I g. pegmatitici-pneumatolitici si formano per processi di differenziazione nei magmi quando è ultimata, o quasi, la segregazione dei minerali ortomagmatici; dal punto di vista della giacitura possono essere filoniani, se i convogli mineralizzanti hanno depositato i minerali in fratture beanti del terreno; di impregnazione, se i convogli mineralizzanti hanno traversato rocce permeabili depositando i minerali nei vacuoli esistenti; infine metasomatici, se i minerali pegmatitici hanno sostituito i componenti della roccia attraversata. Le loro condizioni di formazione sono: temperatura moderata (400-700 °C) e presenza di elevate concentrazioni dei componenti volatili, i quali facilitano la cristallizzazione dei minerali e determinano la genesi di specie assolutamente caratteristiche. Fra queste sono da ricordare: lepidolite, spodumene, berillo, monazite, wolframite, molibdenite, scheelite, cassiterite, uraninite, thorite, thorianite e altri. Le pegmatiti sono inoltre importanti per il loro contenuto di minerali usabili come gemme, tra cui berillo (acqua marina e smeraldo), topazio, corindone (rubino e zaffiro), tormalina ecc. I g. idrotermali si originano quando i convogli mineralizzanti provenienti dal magma si trovano a temperatura inferiore a quella critica dell’acqua (374 °C) e constano quindi di soluzioni acquose. Anche in questo caso possono originarsi g. filoniani, g. di impregnazione e g. metasomatici, che in relazione a temperatura, pressione e zona di origine, in rapporto alla maggiore o minore distanza dalla massa magmatica, possono dar luogo a particolari associazioni mineralogiche. Fra i numerosi tipi di g. idrotermali si ricordano: i g. piritoso-arsenicali con oro, rame e zinco; i g. piritosi e cupriferi; i g. piombo-zinco-argentiferi; i g. a cobalto, nichel, argento, bismuto e uranio; i g. a stagno, zinco, argento; i g. di ematite, baritina, siderite, fluorite ecc.

I g. vulcanici sono connessi ai magmi che solidificano alla superficie terrestre sia in condizioni subaeree che sottomarine. I più importanti sono di cinabro, di antimonio, quarzoso-auriferi, argentiferi e di pirite.

G. sedimentari

Si formano per fenomeni di alterazione di rocce, per trasporto di materiale sotto forma di detriti o di soluzioni, per sedimentazione degli stessi materiali, per il contributo di organismi viventi. Essi vengono suddivisi in quattro gruppi fondamentali: g. di alterazione chimica, g. clastici, g. di origine chimica, g. organogeni. I g. di alterazione chimica comprendono alcuni adunamenti di rocce caoliniche, quelli di laterite di bauxiti, i g. di oro, argento, rame nativo, solfuri ecc., che fanno parte della zona di cementazione o di arricchimento di g. preesistenti. I g. clastici, o detritici, sono costituiti dai minerali utili i quali, trasportati da correnti in sospensione o per rotolamento, si sono poi depositati insieme a detriti vari (placers). Comprendono le alluvioni aurifere, le alluvioni platinifere, le alluvioni stannifere a cassiterite, ferrifere a magnetite, quelle a monazite, quelle diamantifere ecc. I g. di origine chimica si sono formati per deposizione dalle acque in seguito a evaporazione del solvente o per reazioni che avvengono nelle acque stesse. Si dicono biochimici quando le relative reazioni sono prodotte da organismi. I g. di origine chimica comprendono quelli salini a salgemma e sali potassici, magnesiferi ecc., originatisi per evaporazione di acque marine, e quelli a soda o borato generatisi per evaporazione di laghi salati. G. biochimici sono probabilmente i g. di zolfo e alcuni g. ferriferi. I g. organogeni derivano da accumulo e decomposizione di resti organici in qualsiasi ambiente. Tra questi si ricordano i g. di carbone fossile, di petrolio, di bitume, di idrocarburi gassosi (metano) e inoltre quelli di tripoli e di farina fossile; organogeni e biochimici sono infine i g. fosfatici più diffusi.

G. metamorfici

Comprendono tutti quei corpi geologici di origine eruttiva o sedimentaria che, per successivi processi metamorfici, sono stati trasformati più o meno profondamente, in modo da costituire depositi di minerali suscettibili di coltivazione. Vengono distinti in due tipi principali in relazione al tipo di metamorfismo (➔): g. connessi con metamorfismo di contatto, che si formano ai bordi dei plutoni, nelle zone di contatto tra magma e roccia incassante; g. connessi con metamorfismo regionale, in cui la formazione di particolari associazioni mineralogiche è funzione della profondità e quindi delle pressioni e temperature che hanno agito durante il processo metamorfico. Essi comprendono i marmi saccaroidi, originati da calcari, i banchi grafitosi inglobati in scisti cristallini di molte località alpine, le lenti di talco, di amianto, di serpentino, ecc., connesse a rocce scistose di vario tipo.