nota

Editoria

Ciascuna delle annotazioni apposte dall’autore o editore di un testo per fare un’osservazione, dare una notizia, chiarire un passo: n. dell’autore (N.d.A.), quando è l’autore che interviene a fornire una notizia o precisazione; n. del redattore (N.d.R.), in uso nel giornalismo, posta in fondo all’articolo o inserita in parentesi nel testo; n. del traduttore (N.d.T.), con cui il traduttore di un’opera dà una spiegazione della traduzione in rapporto con la lingua originale. La n., come aggiunta al testo fatta a piè di pagina o in fondo a un capitolo o al libro, è composta in un corpo inferiore a quello del testo e richiamata con numeri o lettere posti ad altezza di esponente. La numerazione per le n. a piè di pagina è in genere progressiva nell’ambito di un capitolo, un paragrafo; quella delle n. poste in fine di opera deve essere sempre progressiva.

Discorso, stampato all’inizio o alla fine del volume, con cui l’editore di un’opera dà notizie di varia natura riguardanti la storia del testo, della tradizione manoscritta, delle edizioni a stampa.

Le n. bibliografiche e le n. tipografiche, nel catalogo e nelle schede di una biblioteca, indicano il numero di volumi e pagine di un’opera, il formato, il luogo e la data di edizione, il nome dell’editore e del tipografo, il luogo di stampa.

Musica

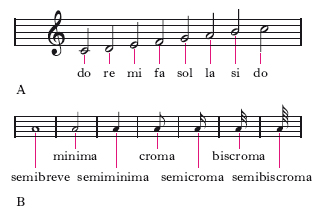

Segno grafico disposto sul rigo musicale simboleggiante un dato suono del quale determina l’altezza (fig. A), attraverso la posizione e la chiave, e la durata (fig. B), tramite la sua rappresentazione grafica (➔ figura). L’altezza delle n. può essere aumentata o diminuita di un semitono o di un tono tramite l’alterazione.

Paleografia

Ciascuna delle forme della scrittura stenografica usata nell’età romana e nel Medioevo; furono ideate, secondo la tradizione, da Tirone, liberto di Cicerone, per raccoglierne i discorsi pubblici, e completate da altri (Aquila, liberto di Mecenate, Seneca ecc.), costituendo così un sistema capace di esprimere tutte le parole della lingua latina. Non è rimasto alcun monumento tachigrafico dell’età romana, ma risale ai primi secoli dell’Impero almeno una parte dei Commentarii, la raccolta di segni tachigrafici conservata in un gruppo di manoscritti del 9° e 10° sec., e contenente più di 5000 parole; ogni parola forma una n., composta di regola da un segno principale corrispondente alla radice, e da un segno ausiliario che fissa la terminazione. I segni sono costituiti da linee dritte o curve che variano di significato secondo la lunghezza e la posizione.

Accanto al sistema delle n. tironianae, se ne svolse già in epoca antica uno più semplice, basato sul principio della rappresentazione sillabica, in cui ogni sillaba era espressa da una n.: bastava un numero assai minore di segni per formare le varie combinazioni sillabiche delle parole, pur adoperando gli stessi segni tironiani. Questo nuovo sistema, risultato di una tecnica più elaborata, trovò forse un centro di diffusione nella scuola di Pavia, antica sede della cancelleria longobarda; fu specialmente usato dai notai dell’Italia settentrionale. Le n. tironiane e le n. di tachigrafia sillabica si trovano nelle glosse marginali di manoscritti di vario contenuto, nei diplomi dei re merovingi, carolingi e dei re d’Italia, nelle bolle papali. Gli esempi più antichi risalgono al 7° sec. e il più recente è del 1069.