metro

Unità di misura della lunghezza (simbolo m) nel Sistema Internazionale (SI), del quale costituisce una delle sette unità fondamentali. Da essa derivano poi l’unità di misura di superficie (m. quadrato, simbolo m2) e di volume (m. cubo, simbolo m3)

Accanto al m. si usano nella pratica suoi multipli (decametro, ettometro, kilometro ecc.) e sottomultipli (decimetro, centimetro, millimetro, micron ecc.).

Nei sistemi di unità di misura nei quali il m. è l’unità di misura di lunghezza, esso interviene a costituire, con altre unità, l’unità di misura di varie grandezze derivate: in particolare, nel SI, il m. al secondo (m/s) è unità di misura della velocità; il volt a m. (V/m) è unità di misura dell’intensità del campo elettrico ecc.

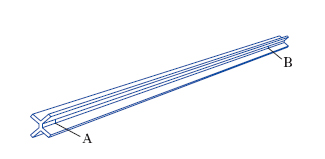

L’originaria definizione del m. come la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre si ricollega al rapporto (1791) di una commissione (di cui facevano parte C. Borda, A. Condorcet, G.-L. Lagrange, P.-S. Laplace, G. Monge) costituita dall’Accademia francese delle scienze, su incarico dell’Assemblea Costituente, allo scopo di stabilire un’unità di misura universale delle lunghezze. Successivamente (1793, J. Fortin) fu realizzato un campione, costituito da una sbarra di platino a sezione rettangolare, con lati rispettivamente di 4 e 25 mm, di lunghezza, misurata tra le facce estreme a 0 °C, uguale a 1 m secondo la precedente definizione. A questa definizione fu sostituita (1875, Commissione internazionale del metro, Parigi) la seguente, del tutto convenzionale: il m. è la distanza tra due tratti paralleli e segnati A e B (v. fig.) su una faccia di una certa sbarra di platino-iridio tenuta alla temperatura di 0 °C; la sezione della sbarra, a forma di X, fu studiata in modo che la distanza suddetta non risentisse in misura sensibile di eventuali inflessioni della sbarra medesima. Tale campione, detto m. campione o m. degli archivi, è conservato dal 1889 presso il Bureau international des poids et mesures di Sèvres; esso è in realtà di 0,2288 mm più corto della quarantamilionesima parte del meridiano terrestre valutato sull’ellissoide di Hayford.

A partire dal m. campione, furono realizzati campioni secondari che vennero distribuiti agli uffici competenti dei vari paesi; detti campioni possono differire di circa 1 μm dal m. degli archivi. In seguito, essendosi rilevata per il m. campione una lunghezza pari a 1.553.164,13 λ0, ove λ0 è la lunghezza d’onda nell’aria secca (a 15 °C, 760 mm di mercurio, 0,03% di CO2) della riga rossa dello spettro del cadmio, e stante la facilità di produzione della luce rossa del cadmio e la precisione ottenibile nella misurazione di λ0 con il metodo interferometrico, si convenne (7a Conferenza internazionale sui pesi e misure, 1927) di assumere la suddetta lunghezza come definizione stessa del m., cui fu così restituito il carattere di unità naturale.

Successivamente (11a Conferenza internazionale sui pesi e misure, 1960) si è adottata come definizione di m. la lunghezza uguale a 1.650.763,73 lunghezze d’onda, misurate nel vuoto, della radiazione emessa nella transizione dal livello 2p10 al livello 5d5 (riga arancione) del cripto 86; tale definizione consente di riprodurre il m. con errore di una parte su 108 e di trasferirlo poi a campioni materiali, mediante comparatori utilizzanti il metodo interferenziale, con errori di poco superiori; tali campioni sono a loro volta usati nella taratura (o verifica) dei m., o regoli, intesi come strumenti di misurazione. Esigenze manifestatesi in vari campi richiedono precisioni crescenti nella produzione nonché nel trasferimento del m., il che è possibile mediante radiazioni di elevata coerenza quali quelle laser; per queste ragioni la 17a Conferenza internazionale sui pesi e misure (1983) ha dato una nuova definizione di m.: m. è lo spazio percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/299.792.458 s; in questa definizione si assume pertanto un valore standard della velocità della luce (299.792.458 m/s), e non si specifica esplicitamente la radiazione da utilizzare per realizzare il campione di m.; dalla definizione discende però che della radiazione si può misurare la frequenza (il che è possibile con precisione maggiore che non per la lunghezza d’onda) e calcolarne poi la lunghezza d’onda; in pratica, utilizzando le radiazioni emesse da laser a elio-neon asserviti su righe di assorbimento saturo dello iodio o del metano si commettono nella riproduzione del m., sempre con comparatori interferenziali, errori di circa una parte su 109. Il sistema metrico decimale è il sistema di misura che ha per base il metro (➔ unità).