scarica

scarica In fisica, fenomeno per cui si disperde o viene asportata o comunque si neutralizza la carica elettrica posseduta da un corpo elettrizzato o immagazzinata in esso. La corrente dovuta alle cariche che si disperdono o vengono asportate è detta corrente di s. (o anche semplicemente s.) e circuito di s. il percorso da essa seguito.

S. elettrica

La s. elettrica di un conduttore elettrizzato si produce se esso è in presenza di un altro conduttore a potenziale elettrico diverso e se le cariche possedute dal primo possono trasferirsi sul secondo e qui neutralizzarsi con cariche di segno opposto, o, che è lo stesso, venire neutralizzate da cariche di segno opposto che dal secondo siano passate sul primo. Tale scambio di cariche può avvenire ponendo a contatto i due corpi direttamente o attraverso un mezzo interposto. Se quest’ultimo è un buon conduttore (per es., un metallo), la s. avviene in ogni caso, qualunque sia la differenza di potenziale esistente tra i due corpi, e si esaurisce in un tempo brevissimo. Se il mezzo interposto è un dielettrico, perché la s. si produca occorre che l’intensità del campo elettrico sia non minore della rigidità del dielettrico: si ha in tal caso una s. molto brusca e violenta che è detta, per le alterazioni che produce nel dielettrico, s. dis;ruptiva, o anche s. distruttiva. Se finalmente il mezzo è un cattivo dielettrico, cioè è debolmente conduttore, la s. avviene molto lentamente, senza fenomeni vistosi e con un certo carattere di continuità (s. lenta o silenziosa). È di questo tipo la s. spontanea che i corpi elettrizzati subiscono per la normale lieve conducibilità dell’aria o per il loro imperfetto isolamento.

S. nei gas

Particolarmente importante, sia dal punto di vista teorico che applicativo, è la s. nei gas, cioè la s. che si produce fra due elettrodi immersi in un’atmosfera gassosa. Essa si presenta con caratteristiche molto diverse a seconda che il gas sia a pressione normale oppure rarefatto, e anche a seconda della forma dei due conduttori (elettrodi della s.) tra cui essa si manifesta: per es., la s. si produce, a parità di altre condizioni, tanto più facilmente, per il cosiddetto potere delle punte, quanto più gli elettrodi sono appuntiti.

Se il gas è a pressione normale, la s. può assumere, a seconda della distanza tra gli elettrodi, aspetto di arco (➔), di scintilla o di effluvio. L’arco si ha a distanze piuttosto piccole, da qualche millimetro a pochi centimetri; è caratterizzato da vivissimo splendore, bassa tensione, alta intensità di corrente. Per distanze superiori, se la tensione tra gli elettrodi è sufficientemente elevata, e precisamente non minore del cosiddetto potenziale esplosivo per la data distanza (➔ spinterometro), si ha la s. disruptiva, per scintille. La scintilla, in aria, è generalmente di colore bianco-azzurrognolo e di brevissima durata, accompagnata da un secco e caratteristico rumore. Se gli elettrodi sono abbastanza vicini, la scintilla è sensibilmente rettilinea; altrimenti, essa assume l’aspetto di una spezzata ed è meno brillante. Se la tensione tra gli elettrodi ritorna rapidamente, dopo una s., al valore del potenziale esplosivo, le scintille si susseguono così rapidamente da costituire come un insieme di fili luminosi di aspetto assai vario. Se si mantiene invariata la tensione e si aumenta ancora la distanza tra gli elettrodi, la s. avviene per effluvio: gli effetti luminosi si restringono alle zone prossime agli elettrodi, sotto forma di raggi luminosi che s’irradiano dal catodo e di brevi peduncoli brillanti intorno all’anodo ramificati in pennacchi luminosi di varie forme. Infine, a distanze ancora maggiori si hanno, sempre intorno agli elettrodi, deboli luminosità a struttura raggiata e aureolata per il cosiddetto effetto corona (➔ corona).

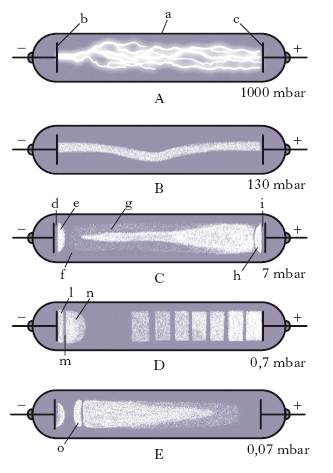

Notevolmente diversa si presenta la s. nei gas rarefatti (cioè a pressione dell’ordine di qualche millibar, o minore). In questo caso, per studiare la s., la si fa avvenire in tubi di vetro, muniti alle estremità di due elettrodi (generalmente piani), collegati con una pompa da vuoto che consenta di diminuire gradatamente la pressione del gas (tubi a s.). L’andamento del fenomeno è sostanzialmente analogo per tutti i gas: in quel che segue ci si riferisce al caso che il gas contenuto nel tubo sia aria e che agli elettrodi sia applicata una tensione continua costante, tale da dar luogo alla s. a scintille (fig. 1A) quando il gas è a pressione normale. Facendo decrescere progressivamente la pressione del gas, le scintille diventano via via a contorno meno netto sino a formare una specie di cordone luminoso (fig. 1B) di colore rosa che congiunge l’elettrodo a potenziale maggiore (anodo) all’elettrodo a potenziale minore (catodo). A pressioni dell’ordine di qualche millibar, il cordone luminoso si stacca dal catodo, formando (fig. 1C) la cosiddetta colonna positiva o luce positiva, di color rosso; il catodo viene parzialmente avvolto da una luminosità violacea (luce negativa), più viva (bagliore catodico) verso il catodo, separata dal catodo da una regione non luminosa (spazio oscuro catodico) e dalla colonna positiva da un’altra zona oscura (spazio oscuro di Faraday); la colonna positiva è particolarmente brillante (bagliore anodico) vicino all’anodo, ed è separata da questo da una piccola regione oscura (spazio oscuro anodico). Diminuendo ancora la pressione, la colonna positiva (fig. 1D) si ritrae verso l’anodo, si fraziona e modifica il suo colore da rosso in roseo. La luminosità catodica si espande progressivamente e si divide in due zone distinte, dette l’una prima luce negativa (o guaina catodica) e l’altra seconda luce negativa, separate da una regione oscura, detta spazio oscuro di Crookes o di Hittorf. Abbassando la pressione al disotto di qualche decimo di millibar, la colonna positiva (fig. 1E) si ritrae sempre più verso l’anodo, sino a scomparire, e restano visibili solo le due luci negative, tra le quali resta sempre, più esteso, lo spazio oscuro di Crookes; la seconda luce negativa è particolarmente viva in una piccola zona iniziale, verso lo spazio oscuro di Crookes (fronte catodico del bagliore). Riducendo ancora la pressione, la seconda luce negativa si sposta verso l’anodo, cedendo il posto allo spazio oscuro, la luminosità si fa ancora più debole finché, a pressioni dell’ordine del millesimo di millibar, scompare praticamente ogni fenomeno luminoso. In tali condizioni compare una tipica fluorescenza verde sulla parete del tubo, dovuta a raggi catodici, cioè a elettroni emessi dal catodo; a questo tipo di s. si dà il nome di s. elettronica.

La corrente di s. è complessivamente costituita da ioni positivi, elettroni e ioni negativi. Sotto l’azione del campo elettrico esistente tra gli elettrodi, gli ioni positivi si spostano dall’anodo verso il catodo, gli elettroni e gli ioni negativi dal catodo verso l’anodo. Perché la s. si produca occorre pertanto che nella massa del gas siano presenti ioni (in questi comprendendo gli elettroni); perché si mantenga nel tempo occorre poi che altri ioni vengano via via prodotti nel gas per sostituirsi a quelli che, giungendo sugli elettrodi, neutralizzano qui la loro carica, e a quelli che scompaiono per ricombinazione, nella stessa massa del gas, con altri ioni di segno opposto. Ciò si ottiene con una conveniente ionizzazione del gas: questa può essere provocata da radiazioni ionizzanti esterne o può prodursi spontaneamente ‘per urto’ durante la s. medesima. Nel gas sono infatti sempre presenti, anche se in numero assai basso, elettroni e ioni prodotti da fenomeni di ionizzazione naturale a opera delle tracce di sostanze radioattive presenti nella crosta terrestre, dei raggi ultravioletti solari, della radiazione cosmica ecc.; se la differenza di potenziale tra anodo e catodo è sufficientemente alta, questi corpuscoli vengono accelerati in modo da acquistare l’energia cinetica sufficiente a produrre la ionizzazione per urto delle molecole che incontrano sul loro cammino.

Al mantenimento della s. contribuiscono poi fenomeni di emissione di elettroni dalla superficie del catodo per effetto del bombardamento che questa subisce da parte degli ioni positivi incidenti su di essa; non si riscontra invece un analogo effetto di emissione elettronica dalla superficie dell’anodo, il che spiega il diverso aspetto con cui la s. si manifesta in prossimità dei due elettrodi del tubo. Un effetto che altera notevolmente l’andamento del campo elettrico entro il tubo, e quindi le caratteristiche della s., è quello della cosiddetta carica spaziale, dovuta all’addensarsi di ioni di un certo segno in zone particolari del tubo; tale effetto diviene sensibile quando la densità ionica nel tubo, e quindi l’intensità della corrente di s., assume valori sufficientemente alti.

Le applicazioni pratiche della s. nei gas sono numerose e di vario tipo; particolarmente importanti, sul piano industriale, quelle delle s. ad arco (lampade elettriche, forni elettrici, saldatrici ecc.). Esistono inoltre vari tipi di lampade elettriche a conduzione gassosa.