meteora

Fenomeno (detto anche stella cadente o stella filante), consistente in una intensa eccitazione luminosa, ionizzazione ecc., che può verificarsi nell’atmosfera per la caduta di un meteoroide, cioè di un corpo solido in moto nello spazio interplanetario, di dimensioni minori di quelle di un asteroide e maggiori di quelle molecolari. I meteoroidi più piccoli (micrometeoroidi), aventi dimensioni inferiori a qualche decina di micrometri, costituiscono la cosiddetta polvere interplanetaria. Le sorgenti principali dei meteoroidi sono gli asteroidi e le comete. Gli asteroidi, collidendo fra loro, si rompono in pezzi sempre più piccoli; a quale punto di frammentazione l’oggetto debba essere considerato un meteoroide è largamente arbitrario: in genere si parla di meteoroide per i corpi aventi diametri minori di circa 1 km e di asteroidi per quelli più grandi. I nuclei delle comete, a ogni passaggio nelle vicinanze del Sole, liberano grandi quantità di grani di polvere e, quando esauriscono la loro attività, si trasformano essi stessi in uno o più meteoroidi.

Origine

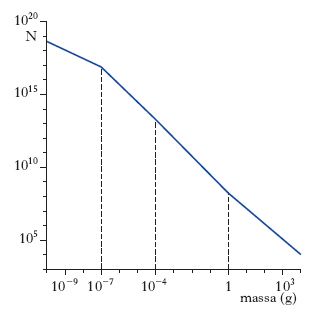

La Terra è sottoposta a un continuo, intensissimo bombardamento di meteoroidi, la cui massa complessiva ammonta a oltre 100.000 tonnellate all’anno. Nel grafico in fig. è riportato il numero N di meteoroidi di massa maggiore di un dato valore che cadono sul nostro pianeta ogni anno: si nota che i micrometeoroidi sono di gran lunga più numerosi di quelli massicci e che l’andamento prefigura una distribuzione frattale. Le velocità dei meteoroidi relative alla Terra possono essere assai elevate (fino a qualche decina di kilometri al secondo); pertanto, quando penetrano nell’atmosfera, essi sono soggetti a una intensa forza di attrito; questa ha, però, effetti diversi, a seconda delle loro dimensioni. I meteoroidi aventi diametri inferiori a un decimo di mm, per i quali il rapporto superficie/volume ha valori più elevati, riescono a irradiare l’energia sviluppata negli urti con le molecole dei gas atmosferici, senza surriscaldarsi: essi sono semplicemente frenati dall’attrito e raggiungono lentamente la superficie terrestre, rimanendo solidi (micrometeoriti). I meteoroidi più grandi si riscaldano fortemente e vaporizzano; d’altra parte, nei gas atmosferici si producono fenomeni di eccitazione luminosa e di ionizzazione, che danno origine alla scia meteorica, visibile sia all’osservazione ottica (fenomeno delle stelle cadenti) sia all’osservazione radioelettrica (fenomeno degli echi radar meteorici). Di solito, il meteoroide, che in questo caso prende il nome di m., sublima completamente nell’alta atmosfera, a quote fra 110 km e 70 km: tuttavia, se la sua massa è maggiore di ∿1 kg e la sua struttura sufficientemente compatta, esso sopravvive, almeno in parte, all’attraversamento dell’atmosfera, divenendo una meteorite.

Osservazione

Lo studio delle m. si basa in gran parte sui metodi radioelettrici di osservazione; questi metodi hanno consentito di ampliare il campo di osservazione alle ore diurne e alle m. fino alla 15° magnitudine apparente, e su di essi si è sviluppato un settore ben definito dell’astronomia, la radioastronomia delle meteore.

Sciami meteorici

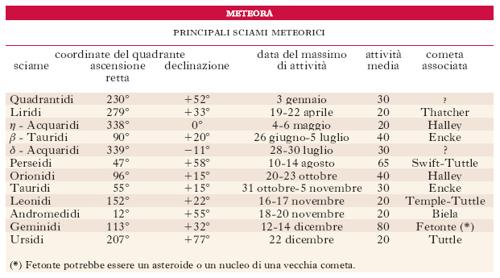

Oltre alle variazioni regolari dovute al moto terrestre, la frequenza oraria delle m. presenta, in certi periodi dell’anno, aumenti più o meno intensi. Si nota altresì che in queste circostanze un gran numero di m. proviene all’incirca da uno stesso radiante. Ciò avviene quando la Terra interseca l’orbita di uno sciame meteorico, cioè di un raggruppamento di m. procedenti con uguali velocità eliocentriche su orbite sensibilmente parallele. Le orbite degli sciami, diversamente da quelle dei pianeti, che giacciono tutte in prossimità del piano dell’eclittica, hanno inclinazioni casuali rispetto a questo piano. Esse risultano, in genere, associate a comete. Si è infatti stabilito che le comete sono le sorgenti dei meteoroidi, che costituiscono gli sciami (➔ cometa). La tab. 1 fornisce alcune caratteristiche dei principali sciami meteorici, insieme alla indicazione della cometa che li ha prodotti. In certi casi si tratta di comete scomparse: per es., le Andromedidi furono osservate per la prima volta nel 1872, quando la Terra attraversò l’orbita della cometa Biela, disintegratasi alcuni anni prima. Le denominazioni degli sciami (per es., η-Acquaridi, Perseidi, Orionidi) derivano dal nome latino della costellazione o della stella nella cui direzione è situato il rispettivo radiante. L’attività media, riportata in tab. 1, è il numero medio di m. di magnitudine apparente minore di 2 osservabili in un’ora.

Per alcuni sciami, come quello delle Perseidi, i massimi annui di attività hanno sempre uno stesso valore, perché i meteoroidi sono distribuiti in modo più o meno uniforme sull’intera orbita. Per altri sciami, invece, l’attività presenta forti variazioni da un anno all’altro, con una periodicità caratteristica che corrisponde al periodo della cometa associata. Un esempio è lo sciame delle Leonidi, associato alla cometa Temple-Tuttle, che raggiunge un massimo di attività ogni ∿33 anni. In questi casi, il bombardamento meteorico diventa, a volte, così intenso da dar luogo alla cosiddetta pioggia di stelle cadenti: fra i fenomeni più imponenti del genere si ricordano quelli prodotti dalle Leonidi nel 1899 e nel 1966, con punte di oltre 50.000 stelle cadenti all’ora.

M. sporadiche

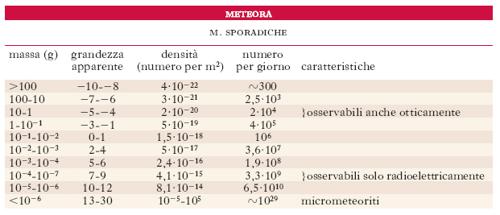

Alle m. che non fanno parte degli sciami si dà il nome di m. sporadiche. Esse sembrano essere distribuite in maniera pressoché uniforme nello spazio. L’origine delle m. sporadiche è più controversa di quella delle m. degli sciami: probabilmente, esse derivano in parte da comete e in parte dalle collisioni fra gli asteroidi. L’ipotesi asteroidale è avvalorata dal fatto che l’analisi delle traiettorie delle m. sporadiche ha rivelato che molte di esse si muovono su orbite eliocentriche con l’afelio nella fascia dei pianetini. Nella tab. 2 sono riportati alcuni dati e alcune caratteristiche relativi a queste meteore.