radioricevitore

Apparecchio per rilevare radiosegnali raccolti da un’antenna ricevente. Più specificamente, uno dei due terminali di un circuito di radiocomunicazione (l’altro è un radiotrasmettitore), che, in unione a un’antenna ricevente e a un adatto traduttore (per es., un altoparlante), assolve alle funzioni di ricevere i segnali a radiofrequenza utilizzati nel circuito, di rivelarli e di trasdurli, estraendo da essi e rendendo utilizzabili le informazioni impresse nel radiotrasmettitore alle radioonde portanti con il procedimento della manipolazione o della modulazione.

Classificazione

Si possono assumere vari criteri di classificazione dei r.: in base al servizio cui sono adibiti (r. telegrafici, telefonici, televisivi, per radiodiffusione, per telecomandi, per telemisurazioni ecc.), oppure in relazione al campo di lunghezze d’onda nel quale operano (r. per onde lunghe, medie, corte, per microonde ecc.), all’estensione del campo di sintonia (r. a frequenza fissa, o a sintonia fissa, a frequenze fisse predisposte; r. a sintonia variabile a una gamma d’onde, r. plurigamma ecc.), al tipo di manipolazione o di modulazione dei radiosegnali ricevibili (r. per modulazione d’ampiezza, di frequenza ecc.), o infine a particolarità circuitali o costruttive o di funzionamento (r. ad amplificazione diretta, a supereterodina, a tripla conversione di frequenza ecc.; r. a transistori; r. per installazione fissa, portatili, alimentati dalla rete, alimentati da pile ecc.).

Caratteristiche

Le caratteristiche principali di un r. sono la sensibilità e la selettività.

La sensibilità è definita come la minima tensione di radiosegnali con appropriate caratteristiche di modulazione che, applicati ai morsetti d’ingresso (quelli ai quali nel funzionamento normale fa capo la linea proveniente dall’antenna ricevente), determinano un segnale d’uscita ritenuto sufficiente allo scopo cui adempie il radioricevitore. Nei r. a sintonia variabile la sensibilità varia in genere al variare della frequenza di sintonia; tale variazione è graficamente rappresentata dalle curve di sensibilità; i r. di buona qualità sono caratterizzati da curve di sensibilità piuttosto piatte, indicanti una relativa costanza della sensibilità al variare della frequenza nel campo di sintonia.

La selettività qualifica il r. dal punto di vista della capacità di discriminare i radiosegnali desiderati da altri segnali di diversa frequenza ed è commisurata alla larghezza della banda passante, cioè all’ampiezza del campo di radiofrequenze al cui centro, corrispondente alla frequenza dei segnali utili, corrisponde la sensibilità nominale e alle cui estremità corrisponde una diminuzione assegnata (per es., 6 dB) della sensibilità. La forma ideale della curva di selettività, cioè del diagramma dell’attenuazione (in dB) in funzione dello scarto rispetto alla frequenza di sintonia, varia a seconda del tipo di segnali da ricevere: da curve molto strette, ampie poche decine di Hz, atte a dare una buona separazione di radioonde non modulate, si passa a larghezze di banda di qualche centinaio di Hz per segnali telegrafici, di pochi kHz per segnali telefonici, sino a qualche centinaio di kHz e qualche MHz per programmi radiodiffusi a modulazione di frequenza e televisivi, rispettivamente.

Altre importanti caratteristiche sono: la stabilità di frequenza, cioè la capacità che il r. ha di mantenersi a lungo accordato su una certa frequenza, commisurata alla variazione relativa della frequenza di sintonia; la cifra di rumore, definita come il quoziente tra il rapporto segnale-rumore all’uscita e il rapporto segnale-rumore all’entrata, entrambi in dB; inoltre, per i r. destinati all’ascolto di programmi musicali, la fedeltà, caratterizzata graficamente dalla curva di fedeltà, diagramma del livello d’uscita, in dB, in funzione della frequenza di modulazione, ferme restando frequenza, ampiezza e profondità di modulazione del segnale a radiofrequenza. Il rilievo di queste caratteristiche viene fatto secondo norme convenzionali per i vari tipi di r., usando appositi generatori di segnali.

Funzionamento

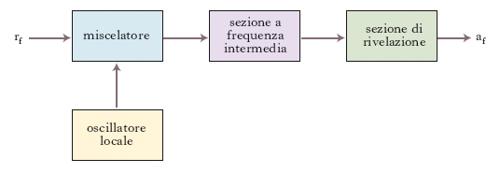

Nei r. sono riconoscibili, dal punto di vista delle specifiche funzioni, tre parti principali (fig. 1): la sezione a frequenza radio, che ha il compito di selezionare tra i segnali raccolti dall’antenna quelli desiderati, e di norma anche il compito di amplificarli; la sezione di rivelazione, in cui vengono estratte dai radiosegnali le informazioni a essi impresse; la sezione di trasduzione a frequenza acustica, in cui l’energia dei segnali costituenti le informazioni anzidette è amplificata e convertita in forma opportuna (per es., in suoni).

Nel tipo più semplice possibile di r. per segnali modulati d’ampiezza, a circuiti passivi, la sezione a radiofrequenza si riduce soltanto a un circuito oscillante, con appropriato adattamento d’impedenza verso l’antenna e verso il rivelatore, mentre la sezione trasduttrice s’identifica con il trasduttore. Di questo tipo erano sostanzialmente i r. usati ai primordi delle radiocomunicazioni per l’ascolto individuale di stazioni locali di radiodiffusione. I r. supereterodina, o a conversione di frequenza, costituiscono la stragrande maggioranza dei ricevitori moderni. Il principio di funzionamento di questi r. deriva da quello della ricezione a eterodina (➔), ideata per rivelare radiosegnali continui ovvero manipolati. I radiosegnali rf da ricevere, di frequenza f, eventualmente amplificati da un amplificatore (fig. 2), vengono miscelati, in un convertitore di frequenza, a radiosegnali non modulati di frequenza f0, generati da un oscillatore locale; all’uscita del convertitore si selezionano segnali, a seconda dei casi di frequenza fi=f0+f ovvero fi=|f0−f| (➔ conversione), che conservano tutte le caratteristiche di modulazione dei segnali a frequenza f e che vengono amplificati da un apposito amplificatore, detto amplificatore a media frequenza o a frequenza intermedia, e quindi rivelati (af); a differenza del sistema a eterodina, in cui la frequenza che si ottiene cade nel campo delle frequenze acustiche, in questo caso il segnale è ancora a radiofrequenza, cioè è a frequenza superacustica (di qui la denominazione del sistema).

Se il r. è a sintonia variabile, i componenti dei circuiti sintonizzati dell’amplificatore a radiofrequenza e dell’oscillatore locale e in particolare gli organi variatori di frequenza (di solito, condensatori variabili) sono dimensionati e collegati in modo tale che la media frequenza sia sempre la stessa. Il vantaggio principale del sistema sta nel fatto che il cuore del ricevitore viene a consistere nell’amplificatore a media frequenza, cioè in un amplificatore a frequenza fissa, che può essere dimensionato e regolato per il massimo rendimento ai fini della sensibilità e della selettività; quest’ultima in particolare può essere variata piuttosto semplicemente, in modo da potersi realizzare la curva di selettività di volta in volta adatta ai vari segnali da ricevere (r. a selettività regolabile).

Di fronte ai numerosi e notevoli pregi, il sistema a supereterodina presenta qualche piccolo inconveniente: intanto, una certa complessità costruttiva e di progettazione, principalmente dovuta alla necessità di mantenere esattamente in passo i circuiti accordati dell’amplificatore a radiofrequenza e dell’oscillatore locale (ma ciò si ottiene senza grosse difficoltà dimensionando opportunamente capacità e induttanza dei vari circuiti, e dotando questi di compensatori e di variatori di induttanza); in secondo luogo, la possibilità di ricevere segnali spuri, dovuta al fatto che per sua costituzione il sistema è sensibile anche a segnali che differiscano da quello voluto per il doppio della media frequenza (segnali immagine) nonché a segnali, sia diretti sia immagine, corrispondenti a eterodinaggio da parte di armoniche dell’oscillatore locale (interferenze armoniche): ma questo inconveniente è efficacemente contrastato adottando valori di media frequenza sufficientemente alti e schermando l’oscillatore locale.

Poiché il guadagno dell’amplificatore a media frequenza tende a diminuire all’aumentare della frequenza medesima, nei r. destinati all’ascolto di programmi radiodiffusi, in cui fattori commerciali essenziali sono la semplicità e il basso costo, si adottano valori di media frequenza piuttosto bassi (450-470 kHz), che consentono di realizzare l’amplificatore di media frequenza al massimo a due stadi; nei r. professionali invece si adottano valori molto più alti (1-15 MHz), che, sia pure a scapito di una maggiore complessità dell’amplificatore a media frequenza, garantiscono, insieme a un adatto amplificatore a radiofrequenza, un’alta reiezione d’immagine (attenuazione del segnale immagine rispetto a quello utile). I r. per radiodiffusione ad alta qualità musicale sono generalmente semplici sintonizzatori (comprendenti la parte a radiofrequenza e rivelatrice), da collegare ad amplificatori e altoparlanti ad alta fedeltà.

Caratteristiche speciali contraddistinguono i r. per radiodiffusione installati a bordo di autoveicoli, noti correntemente come autoradio: alta sensibilità ed efficiente controllo automatico di guadagno per ovviare alle continue variazioni dell’intensità dei segnali durante la marcia del veicolo, alta potenza d’uscita per vincere la rumorosità ambiente, piccole dimensioni e piccolo assorbimento di potenza, estrema semplicità di manovra (quest’ultima ottenuta con comandi di sintonia a pulsanti, per varie sintonizzazioni predisposte, ovvero con un dispositivo che ricerca automaticamente la stazione che offre la migliore ricezione).