immunitàrio, sistèma

immunitàrio, sistèma In medicina, insieme di organi (milza, midollo osseo, linfonodi, timo, tonsille ecc.), tessuti e cellule circolanti, distribuiti in tutto il corpo e in comunicazione tra loro, in grado di intervenire in difesa di un organismo in presenza di infezioni prodotte da virus, batteri, parassiti e molecole da loro prodotte (gli antigeni). Gli organi sono collegati tra loro da numerosi vasi linfatici che permettono la circolazione delle cellule e delle molecole del sistema immunitario. Le cellule deputate alla difesa immunitaria sono i linfociti e le APC (antigen presenting cell "cellula che presenta l'antigene"), dette anche macrofagi.

Meccanismi dell'immunità

Ci sono due tipi di difesa: una di primo impatto, costituita da barriere naturali, come la pelle o le mucose, e da macrofagi che funzionano come 'spazzini', inglobando e distruggendo cellule e particelle estranee senza distinzioni; l'altra è riservata a quegli agenti infettivi che riescono a superare le prime barriere e a quelli che si ripresentano giorni, mesi o anni dopo la prima infezione. Questa seconda difesa è una risposta specifica, che l'organismo costruisce a misura dell'agente infettante. Soltanto nei Vertebrati esiste un s.i. che può dare risposte specifiche.

Agenti invasori

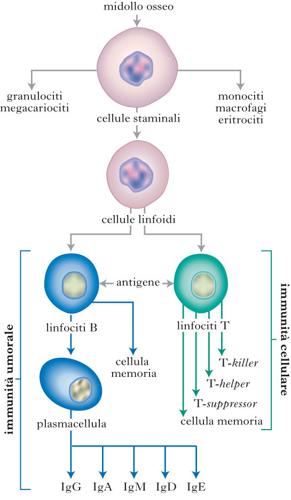

Esistono agenti invasori che danneggiano le cellule dall'esterno (batteri, funghi, parassiti) e agenti (virus) che penetrano nelle cellule e le danneggiano dall'interno. Perciò il s.i. si è dotato di due strategie. Nel primo caso la risposta è dovuta ai linfociti B il cui recettore si lega direttamente con l'antigene, nel secondo caso della risposta si incaricano i linfociti T i cui recettori riconoscono l'antigene soltanto se è presentato da un altro recettore (chiamato MHC-2), quello dei macrofagi e delle cellule APC.

Autoaggressione e memoria immunologica

In quanto sistema di difesa, il s.i. di un organismo è rivolto verso le strutture esterne, ovvero verso il non-self (virus, batteri o altro); tuttavia ciò presuppone un sistema di riconoscimento per le molecole e le strutture dell'organismo. In questo senso l'attenzione del s.i. è primariamente diretta verso il self, ovvero verso il riconoscimento di sé stesso. Ciò permette di evitare risposte immunitarie impropriamente dirette verso strutture appartenenti all'organismo stesso (autoaggressione). Infine, il s.i. è dotato di una memoria immunologica, che consente di evitare attivazioni immunitarie in risposta ad antigeni già incontrati in precedenza e contro i quali sono già state selezionate linee cellulari linfocitarie.

Immunitario, sistema - approfondimento

di Alberto Mantovani

"Coloro che si erano salvati dall'epidemia […] conoscevano già quelle sofferenze e per sé stessi non avevano più nulla da temere; il contagio infatti non colpiva mai due volte la stessa persona, almeno non in forma così forte da risultare mortale". È in questo passo dello storico greco Tucidide sulla peste di Atene del 430 a.C. la prima descrizione della storia della memoria immunologica, quella proprietà del sistema immunitario che permette di rispondere in modo più specifico e rapido a un successivo incontro con un agente patogeno o un antigene (qualunque sostanza estranea riconosciuta dal sistema immunitario), già incontrato in passato. Una proprietà che è anche alla base di una delle più grandi innovazioni mediche di tutti i tempi: la vaccinazione. Ed è con i vaccini che inizia la ricerca immunologica alla fine del Settecento.

La sopravvivenza dell'individuo e della specie in un ambiente microbiologico potenzialmente ostile dipende dall'esistenza di un sistema immunitario efficiente, capace di fronteggiare virus, batteri, protozoi ed elminti, eliminandoli o contenendoli. La capacità stessa dei microrganismi di dare malattia (patogenicità) è funzione della loro interazione con il sistema immunitario. Infatti nei soggetti con sistema immunitario alterato diventano patogeni microrganismi con cui abbiamo altrimenti una convivenza pacifica.

Le parole chiave dell'immunità

Il sistema immunitario costituisce un insieme di cellule e molecole che è stato paragonato per la sua complessità al sistema nervoso centrale. Il funzionamento del sistema immunitario implica due funzioni fondamentali: riconoscere e comunicare. Riconoscere significa infatti attivare i sistemi di difesa in presenza di una reale minaccia microbica; comunicare all'interno del sistema è fondamentale per la regolazione di un sistema altamente complesso. Riconoscere è dunque parola chiave dell'immunologia. La percezione dell'identità di specie e di individuo costituisce uno degli elementi caratteristici del modo di funzionare del sistema immunitario. Così, per es., tutti sappiamo che i trapianti d'organo fra individui geneticamente scorrelati vengono rigettati, se non si interviene farmacologicamente. Ancora, il rigetto è particolarmente drammatico se si trapiantano organi di specie diverse, come per es. quelli del maiale in un uomo. Il sistema immunitario riconosce dunque l'identità dell'individuo e, in un certo senso, quella di specie. Quando le armi del sistema immunitario si rivolgono contro elementi propri dell'individuo stesso, si hanno malattie autoimmuni, quali il diabete giovanile o il lupus eritematoso sistemico.

La struttura del sistema immunitario

Il sistema immunitario è costituito da due universi che per lungo tempo sono stati visti come sostanzialmente separati. L'immunità innata o non specifica è quella più primitiva nella scala evolutiva. Le cellule responsabili dell'immunità innata sono spesso dotate di capacità fagocitica. Esse sono presenti in organismi estremamente primitivi come la stella marina. Un fossile vivente quale il Limulus polyphemus, da cui ci separano circa 500 milioni di anni di evoluzione, è sopravvissuto così a lungo sul pianeta grazie a questo tipo di sistemi di difesa, presenti ed efficaci anche nell'uomo. Fino a tempi relativamente recenti, lo studio dell'immunità innata ha costituito un argomento relativamente marginale nella comunità degli immunologi.

L'immunità innata

L'universo dei sistemi di difesa dell'immunità innata è costituito da una componente cellulare e da una componente umorale. La prima comprende i leucociti polimorfonucleati e i macrofagi, cellule dotate di attività fagocitica. Il riconoscimento dei patogeni da parte di queste cellule attiva sistemi di uccisione rapida, costituiti da intermedi reattivi dell'ossigeno e dell'azoto e da peptidi antimicrobici. Inoltre, il riconoscimento dei patogeni induce la produzione di citochine infiammatorie che reclutano globuli bianchi e aumentano la risposta infiammatoria, amplificando così i meccanismi di resistenza innata. Infine, il riconoscimento dei patogeni attiva e orienta l'immunità specifica. La componente umorale dell'immunità innata è costituita invece da molecole presenti nel sangue o nei liquidi biologici (per es. alveoli polmonari), quali la lettina che lega il mannosio (MBL), il surfattante A e D (SP-A - SP-D), le pentrassine corte e lunghe quali la proteina C reattiva (CRP) e PTX3. Queste molecole precedono gli anticorpi dal punto di vista evolutivo e ne svolgono le funzioni fondamentali; vengono perciò spesso chiamate ante-antibodies. Una volta legati al patogeno, gli ante-antibodies attivano il complemento e favoriscono il riconoscimento da parte dei fagociti, analogamente a quanto fanno gli anticorpi. I sistemi dell'immunità innata riconoscono i patogeni attraverso i cosiddetti pattern recognition receptors (PRR) presenti sulla membrana cellulare o solubili (gli ante-antibodies di cui sopra). La strategia di riconoscimento utilizzata dai recettori dell'immunità innata è profondamente diversa da quella usata da anticorpi e complemento.

L'immunità specifica

Il secondo universo è costituito dall'immunità specifica o adattativa. I meccanismi di questo tipo di immunità sono comparsi nell'evoluzione in organismi relativamente complessi e sono caratterizzati da estrema specificità. Sono questi i meccanismi (anticorpi, linfociti T) che vengono attivati dalle vaccinazioni, un tipo di intervento medico che ha avuto un impatto formidabile, e a basso costo, sulla salute umana, debellando flagelli quali il vaiolo.

I vaccini illustrano la specificità squisita dell'immunità adattativa: il vaccino contro il virus dell'epatite B protegge contro il virus B ma non contro quello A e viceversa. La funzione di riconoscimento, di cui si è fatto cenno in precedenza, consente di attivare le armi del sistema immunitario contro i patogeni e non contro l'organismo stesso, mentre la funzione di comunicazione è alla base del funzionamento ordinato del sistema, della sua capacità di mantenere l'omeostasi e della sua attivazione nel contesto spaziale e temporale appropriato.