uva

Il frutto della vite, costituito da un’infruttescenza (grappolo composto di cime), comprendente un certo numero di bacche (acini o chicchi) di vario colore, dal verde al giallo-dorato, al rosso, al bluastro, al nero-violaceo, portate da un complesso di ramificazioni (raspo).

Caratteristiche

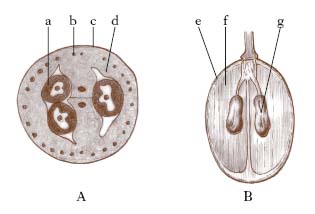

I grappoli dell’u. hanno caratteristiche varianti da vitigno a vitigno (➔ vite); anche gli acini possono variare oltre che per colore, per dimensioni e forma: da sferici a ellittico-ovoidali. L’acino (v. fig.) ha una parte esterna (buccia o epicarpo), una mediana (polpa o mesocarpo) e una interna (l’endocarpo, che racchiude i semi). Caratteristica la pruina, polvere cerosa che ricopre la buccia. In questa si trovano le sostanze coloranti, aromatiche e tanniche. La polpa nelle u. da vino è costituita in gran parte da un liquido, che spremuto costituisce il mosto, molto ricco di zucchero. La massa dei grappoli può variare da 50 g fino a 1 kg e più (per lo più fra 150 e 300 g). I raspi, usati per la preparazione della grappa, rappresentano in massa dal 2,5 all’8% del grappolo (per lo più dal 3 al 4%); il rimanente è costituito dagli acini (di cui le bucce sono circa il 10%, i semi dall’1 al 6% dell’acino, per lo più dal 3 al 4%). I raspi contengono, oltre ad acqua (50-70%), cellulosa, sostanze tanniche, acidi organici e loro sali (bitartrato di potassio ecc.), sali minerali. Il succo presente negli acini risulta composto di acqua (81-82%), nella quale sono sciolti zuccheri (16-17%), piccole quantità di proteine, di lipidi, di sostanze minerali, di acidi, specie tartarico (sia libero sia salificato), di vitamine (A, B1, B2, C, PP).

Le u. possono essere distinte in base al colore (bianche, rosse), a particolari sapori (moscato, fragola), alla destinazione prevalente (da tavola, da vino). Tra le varietà di u. da tavola vanno ricordate: aleatico, baresana, Italia, malaga, moscato, pizzutello, regina, sultanina, zibibbo ecc.

Conservazione

L’u. che viene consumata entro alcuni mesi dalla maturazione deve essere conservata mediante opportuni procedimenti. I sistemi usati possono essere a raspo verde, quando la conservazione avviene sulla pianta o con il tralcio immerso in recipienti di vetro o mediante refrigerazione, o a raspo secco, quando avviene in fruttaio o in ambienti con materie o gas inerti. Il sistema sulla pianta consiste nel ritardare la maturazione dei grappoli con particolari accorgimenti, facendo in modo che essi arrivino a circa metà di novembre ancora immaturi perché in seguito, con il diminuire della temperatura, l’u. maturerà lentamente e si conserverà fresca finché il raspo rimane verde. Il sistema in recipiente di vetro consiste nel tagliare il tralcio che porta il grappolo a 2-3 nodi di distanza e immergerlo in un recipiente contenente acqua che va a rifornire quella persa dall’u. per traspirazione ed evaporazione. La conservazione mediante refrigerazione avviene in celle frigorifere, preferibilmente sotto atmosfera controllata, contenente anidride carbonica e ossigeno in concentrazione complessivamente inferiore al 10%, e azoto superiore al 90%; tale ambiente, mantenuto per mezzo di sistemi automatici di controllo, rallenta la maturazione e l’invecchiamento dell’uva. Il cambiamento di temperatura (da quella ambiente a quella delle celle frigorifere, e viceversa al momento dell’estrazione) deve avvenire gradualmente. Per la conservazione dell’u. è anche consentito un trattamento post-raccolta con anidride solforosa (agente antimicrobico), purché il residuo sul prodotto non superi i 10 mg per kg d’uva. Fra i sistemi a raspo secco quello più semplice consiste nell’appendere a fili metallici, in fruttai, i grappoli mantenendoli distanziati, liberi.

Il succo di uva

È il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto dall’u. fresca o dal mosto di u. fresche con trattamenti appropriati, destinato a essere consumato come tale; il titolo alcolometrico deve essere non superiore all’1% in volume. L’aggiunta di zucchero non è consentita dalla normativa italiana. Il succo di u. concentrato si produce per disidratazione parziale del succo, effettuata con qualsiasi metodo, escluso quello a fuoco diretto; dal succo concentrato può essere ricostituito il succo di uva. Si dicono integrali quei succhi che conservano lo stato colloidale originario del frutto e quindi appaiono torbidi, polposi, e degradati quelli nei quali la torbidità è stata eliminata mediante filtrazioni o azioni enzimatiche, naturali o provocate. I succhi appena ottenuti devono essere depurati (centrifugazione), privati dell’aria che contengono e stabilizzati per pastorizzazione con sistemi lampo, cioè in strato sottile a temperature relativamente alte per un tempo brevissimo. La stabilizzazione per refrigerazione prevede la conservazione del succo a −18 °C circa; il sistema permette la conservazione di tutte le caratteristiche del succo (aroma, sapore, vitamine ecc.). Al momento del consumo il succo deve essere riportato lentamente a temperatura ambiente; se non era stato sterilizzato prima della refrigerazione, appena portato a temperatura ambiente entra in fermentazione. Come conservanti vengono usati l’anidride solforosa (antimicrobico) e l’acido ascorbico (antiossidante).

U. passa (o u. secca)

Si tratta dell’u. fatta appassire al sole o con metodi artificiali in essiccatoi, fino al punto da non essere più spontaneamente fermentescibile. Con l’essiccazione è eliminata gran parte dell’acqua e si accresce quindi la percentuale di zuccheri, che è in media del 60%. L’essiccazione naturale si ottiene lasciando avvizzire l’u. per alcuni giorni all’aria (su tralicci, su cannicci sollevati da terra) e lavando poi rapidamente il prodotto con una soluzione molto diluita di carbonato o idrato di sodio e successivamente con acqua, al fine di liberare gli acini dalle impurezze. Il prodotto è lasciato sgocciolare e poi viene nuovamente essiccato all’aria in stenditoi ove è frequentemente rimosso per una più rapida e omogenea essiccazione. Il trattamento dà luogo a una perdita in massa del 65-70%. Le u. passe vanno in commercio con il grappolo intero, come l’u. di Malaga, proveniente dalla Spagna, o in acini isolati, come l’u. sultanina o sultana dell’Asia Minore e particolarmente della regione di Smirne, perciò detta anche u. di Smirne; altri produttori sono la Grecia, che esporta l’u. di Corinto, priva di semi, la California, la Calabria e Pantelleria.