Buddha

Fondatore del buddismo; di lui ci sono noti con grande approssimazione parecchi dati cronologici e biografici, sebbene la tradizione vi abbia innestato molti elementi fantastici ed edificanti, creando intorno alla figura di B. una leggenda che, per splendore poetico e sublimità d'immagini, è tra le più grandiose. Nato intorno al 560 a. C. a Kapilavastu (in territorio nepalese vicino al confine indiano), apparteneva alla stirpe principesca degli Śākya, reggitori di un piccolo territorio tributario del re di Kośala. Gli fu imposto il nome di Siddhārtha o Sarvārthasiddha, e poiché il ramo familiare da cui egli discendeva era quello dei Gautama, egli fu più tardi denominato sovente dai contemporanei śramaṇo Gautamaḥ ("l'asceta Gautama"). Altro nome legato alla sua missione religiosa è quello di Śākyamuni ("l'asceta degli Śākya"). Il padre si chiamava Śuddhodana; la madre Māyā sarebbe morta sette giorni dopo la nascita del bambino. Secondo le leggende eventi portentosi accompagnarono il concepimento, la nascita e l'infanzia di lui. Trascorsa l'adolescenza, gli fu data in sposa la cugina Yaśodharā. Il padre, cui una profezia aveva rivelato la missione del neonato, si adoperò a creare intorno al figlio un'atmosfera di lusso e di godimenti e a tenerlo lontano dalla diretta esperienza di ogni miseria terrena. Ma durante una passeggiata nel parco il giovanetto incontra successivamente un vecchio cadente, un malato, un cadavere corrotto, e ciò gli rivela l'inevitabile decadimento dell'organismo vivente attraverso le malattie, la vecchiaia, la morte. Subito dopo appare a Gautama un asceta il cui aspetto rivela l'intima serenità di spirito. Il principe, persuaso ormai della vanità di ogni gioia terrena e dell'ineluttabilità del dolore, si risolve a mutar vita senza lasciarsi irretire dagli affetti terreni: a 29 anni abbandona di notte il palazzo e veste l'abito di monaco questuante. Cerca, ma invano, di appagare la sua brama di conoscere la verità seguendo gli insegnamenti del brahmano Arāḍa Kālāma e di Udraka Rāmaputra; si dà a severissime penitenze. Ma l'indebolimento estremo dell'organismo si dimostra controoperante. Solo dopo interminabili meditazioni, consegue l'illuminazione (bodhi) che gli si rivela con la formulazione delle fondamentali verità: esistenza del dolore, origine del dolore, estinzione del dolore, via che conduce all'estinzione del dolore (v. buddismo). E da quel momento Gautama divenne il Buddha ("lo Svegliato, l'Illuminato"). Con la predica di Benares il B., superata l'incertezza circa l'opportunità di divulgare fra gli uomini la conoscenza liberatrice, inizia l'opera sua di salvatore e maestro. In quaranta anni d'incessante attività svolta da B. e dai suoi discepoli, prediletto fra tutti Ānanda, nei paesi dell'India nord-orientale, la nuova dottrina si diffonde in mezzo alle masse e diviene il fondamento d'una religione destinata a conquistare immense regioni della terra. A ottant'anni il B. si ammala gravemente a Beluva, si riprende tuttavia e nonostante una ricaduta (nel villaggio di Pāvā) può ancora raggiungere Kuśinagava: ma è ormai sfinito e agli estremi. Ad Ānanda che si abbandona a un pianto sconsolato, il B. ricorda che il credente sa vincere il dolore insito nel distacco da chi ci è caro; poi formula alcune raccomandazioni circa l'osservanza della dottrina, e prima di morire (480 a. C.) ammonisce ancora una volta i discepoli: "tutto ciò che esiste è transitorio; adoperatevi con sforzo, senza tregua". Il cadavere del B. fu cremato e i resti furono ripartiti fra i principi e i nobili. Secondo le concezioni ulteriori del buddismo l'apparizione sulla terra del B. storico fu preceduta da quella di innumerevoli altri B. vissuti nelle precedenti età cosmiche. ▭ Con riferimento alla posizione in cui è rappresentato nell'iconografia ufficiale (v. oltre) sono comuni le frasi stare seduto come un B., e sembrare un B., per indicare non solo la posizione a gambe incrociate ma anche, in genere, un atteggiamento di solenne immobilità, soprattutto di persona un po' pingue.

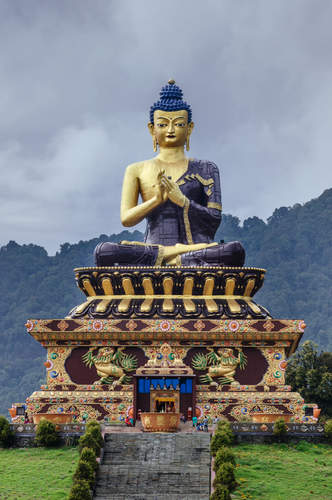

Iconografia. - La figura di B. fu espressa nell'arte più antica (circa 3°-1° sec. a. C.) per mezzo di simboli; ai primi dell'era cristiana, con l'arte del Gandhāra e con quella di Mathurā si hanno le prime immagini antropomorfe. Esse sono caratterizzate da alcuni segni simbolici, quali l'uṣṇīṣa e l'urṇā. La prima è una specie di sporgenza al sommo del cranio che gli artisti del Gandhāra rendono come un crobilo, l'altra è una specie di sporgenza fra le sue sopracciglia. L'una e l'altra significano infinita sapienza. Il B. è spesso seduto in posizione yoga. Le sue mani sono quasi sempre costrette in speciali gesti (mudra) che indicano lo stato psichico in cui egli si trova. Con la creazione dell'immagine le scuole d'arte buddista affrontarono compiutamente i soggetti offerti dalla vita del Buddha. Ci sono poi altre raffigurazioni: B. in gloria coperti di vesti regali e altre che con la pluralità delle braccia e delle teste esprimono l'infinita potenza dei B.; a fianco di immagini placate ne sorgono di terrifiche che esprimono gli aspetti che assumono i B. per combattere le forze del male. ▭ Tav.

Mano di Buddha

- In botanica, denominazione di un'anomalia del frutto del cedro (agrume), detta anche cedro digitato: il frutto si presenta come un insieme di varî corpi allungati, in seguito a parziale disgiunzione dei carpelli.