India

Nome della regione meridionale asiatica (circa 4.400.000 km2) limitata, a N, dal grande arco montuoso del Himalaya e protesa, a S, nell’Oceano Indiano con la penisola triangolare del Deccan e con l’isola di Sri Lanka. Dal punto di vista geografico è diviso in tre grandi regioni: l’area himalaiana; la pianura solcata dai fiumi Indo, Gange e Brahmaputra; l’altopiano del Deccan, che occupa gran parte della penisola.

Per quanto riguarda i caratteri geografici ed economici si rinvia alle singole voci degli Stati che vi sono compresi (Bangladesh; Bhutan; India; Nepal; Pakistan; Sri Lanka).

Flora e vegetazione

La vastità della regione e il suo grande sviluppo in latitudine, nonché l’imponenza ed estensione dei rilievi, determinano aspetti diversissimi nella flora e nella vegetazione.

La catena del Himalaya, che appartiene al regno floristico boreale, ha molti elementi estranei alla flora dell’I. propriamente detta, che è compresa nel regno paleotropicale: in questa predominano elementi paleotropicali xerofili. Si possono distinguere diverse regioni: la regione della pianura dell’Indo, con scarse piogge e con vegetazione in prevalenza erbacea (steppe), con poche specie legnose, come alcune palme; la regione della pianura del Gange, che è molto più umida della precedente: il delta di questo e del Brahmaputra consta di numerose isole coperte di foreste sempreverdi e con grande sviluppo delle mangrovie; la regione del Malabar, che si spinge fino a 2700 m di altezza, ha vegetazione lussureggiante che ricorda quella malese, con le dense foreste di palme rampicanti (Calamus) e di bambù, e con praterie di graminacee; a moderata elevazione si notano diverse Dipterocarpacee, Mesua ferrea, Ficus, Artocarpus, Pandanus, e numerose specie di Aracee, palme e felci. Nel Deccan la giungla bassa lungo le coste orientali è caratterizzata da specie di eugenie, Mimusops, Diospyros ecc.; vaste zone sono rivestite da bambù; lungo la costa del semideserto sabbioso dell’estremo S la palma di Palmira costituisce vasti ammassi.

Fauna

La fauna dell’India presenta un’elevata diversità e ricchezza di endemismi, in particolare nelle regioni dei Monti Ghati occidentali (o Monti Sahyadri), del Himalaya orientale, e del confine India-Myanmar, considerate punti caldi (hotspots) della biodiversità.

I Mammiferi sono rappresentati con oltre 400 specie, circa l’8% della mammalofauna mondiale: tra i Primati il gibbone, molte specie di macachi e langur (tra i quali il langur del Nilgiri, Trachypithecus johnii, endemico) e il lori gracile (Loris tardigradus); nei Chirotteri 110 specie, tra le quali il falso vampiro (Megaderma lyra) e la grande volpe volante indiana (Pteropus giganteus). Fra gli Erinaceomorfi va notato il riccio dal ventre nudo (Paraechinus micropus nudiventris), sottospecie endemica; fra i Soricomorfi molte specie di crocidura. I Carnivori sono rappresentati da numerose specie tra le quali: nei Felidi la tigre del bengala, il leone asiatico e il leopardo delle nevi, specie minacciate, e il leopardo, mentre il ghepardo asiatico è estinto in I.; tra i Viverridi molte civette (o zibetti) e il binturong; tra i Canidi il lupo indiano, lo sciacallo dorato, la volpe indiana (Vulpes bengalensis), il cuon; tra i Mustelidi l’endemica martora del Nilgiri (Martes gwatkinsii); molti rappresentanti tra le manguste (Erpestidi), tra i quali la mangusta indiana di palude (Herpestes palustris), endemica; tra gli Ursidi l’orso bruno, l’orso malese e l’orso tibetano; per gli Ienidi la iena striata; alcune tupaie (Scandenti), tra cui la tupaia indiana (Anathana ellioti), endemica; presente anche il panda minore, degli Ailuridi. I Roditori sono rappresentati nella fauna indiana con oltre 100 specie, delle quali circa 70 di Muridi, oltre a vari scoiattoli (Sciuridi), scoiattoli volanti (Pteromidi) e istrici (Istricidi). Tra i Lagomorfi alcune specie di lepri e pika. Fra gli Artiodattili il gaur, il nilgau, il bufalo indiano, lo yak, molte antilopi (tra le quali il chiru, Pantholops hodgsonii, specie minacciata, cacciata per la lana usata per produrre il pregiato tessuto shahtoosh), vari cervi (tra cui il cervo pomellato e il sambar) e muntjak, il cinghiale indiano. Tra i Perissodattili il rinoceronte indiano, mentre i rinoceronti di Sumatra e Giava sono estinti regionalmente. Fra i Proboscidati l’elefante indiano. Nei fiumi si trovano rappresentanti del gruppo dei Cetacei, quali il delfino del Gange (Platanista gangetica). Infine vari pangolini (Folidoti) completano il quadro della fauna mammalogica indiana.

L’avifauna è oltre il 12% di quella mondiale, con circa 1200 specie (la gran parte stanziali, alcune svernanti), in buon numero esclusive della regione.

Tra i Rettili figurano il gaviale del Gange e il pitone reticolato, forse il più lungo serpente al mondo. L’erpetofauna mostra un elevato grado di originalità: il 45% dei Rettili il 55% degli Anfibi presenti in I. sono specie endemiche.

I Pesci sono rappresentati da oltre 2500 specie, circa l’11% delle specie mondiali.

Gli invertebrati del subcontinente sono ancora poco noti, tranne alcuni specifici taxa. Fra gli Artropodi, sono numerosi gli Insetti, notevoli per ricchezza di forme e varietà di colori.

Antropologia

A costituire elemento comune della vasta area che comunemente si designa con i termini ‘mondo indiano’ o ‘civiltà indiana’ e che presenta un’enorme eterogeneità dal punto di vista geografico e culturale è l’intrecciarsi dell’elemento religioso induista (➔ induismo) e buddhista (➔ Buddha) con un’organizzazione sociale ancora strutturata in larga misura sul sistema delle caste.

La casta è un gruppo sociale chiuso al quale si appartiene per via ereditaria e che prevede l’osservanza di regole precise riguardanti la commensalità e il matrimonio: solo all’interno del gruppo sono possibili la condivisione del cibo e la scelta del coniuge (endogamia). La divisione in caste rientra in un più ampio sistema gerarchico che pervade tutta l’I. e che è fondato in larga misura sul concetto di purità/impurità. Già il Ṛgveda, uno dei principali testi dell’induismo, divide gli uomini in varṇa (lett. «colore»), indicando i doveri che spettano a ciascuno di essi: i brāhmaṇa hanno compiti rituali e didattici, i guerrieri (kṣatriya) devono difendere i sudditi, la gente comune (vaiśya) si deve dedicare all’allevamento, all’agricoltura, al commercio, i servi (śūdra) devono servire le tre caste superiori. Accanto a questa divisione in quattro grandi varṇa, un’ulteriore segmentazione si riferisce alle caste vere e proprie (jati, lett. «nascita»), che sono decine di migliaia e spesso sono legate ad ambiti professionali specifici; il termine jati si applica anche ai raggruppamenti di coloro che sono al di fuori dei quattro varna, coloro che un tempo venivano definiti ‘intoccabili’. Tale termine viene oggi evitato per la sua connotazione negativa e si preferisce parlare di Harijan («figli di Hari», cioè di Viṣṇu) – questo il termine scelto da Ghandi per definirli – oppure di dalit («oppressi»); essi rappresentano attualmente circa il 14% della popolazione indiana. L’adempimento del proprio dovere specifico di casta (svadharma) è il principio cardine su cui si fonda l’ideologia della gerarchia castale; esso si intreccia alla dottrina del karman, la regola di retribuzione degli atti compiuti, a sua volta connessa a un’altra fondamentale credenza panindiana, quella nel saṃsāra, la catena infinita delle rinascite e delle rimorti, regolata dal karman, alla quale tutti gli esseri sono soggetti. Lo scopo ultimo dell’esistenza umana è quello di sottrarsi al ciclo delle rinascite attraverso la liberazione spirituale. Benché non possano conseguire la liberazione in questa vita, anche i dalit, purché svolgano adeguatamente i propri compiti, possono contare su una rinascita migliore, e sperare così di risalire progressivamente dalla loro condizione di fuoricasta.

L’organizzazione parentale della famiglia indiana dipende in larga misura dal contesto di residenza. In area rurale i rapporti tra parenti sono molto stretti, e anche se non sempre vi è una residenza comune (famiglia estesa), esistono diritti di proprietà, pratiche rituali e norme di comportamento che sono condivisi. In contesto urbano è più diffusa la famiglia nucleare, anche se occorre tenere presente che sul modello di famiglia ha forte influenza il modello regionale e quindi è difficile effettuare generalizzazioni.

Anche per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità all’interno della famiglia esistono differenze legate alle località: nelle regioni del nord (Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab e Haryana) l’uomo esercita il potere in modo più forte di quanto non accada nelle aree del sud (Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka e Maharashtra), mentre le zone orientali (Bihar, Bengala Occidentale e Orissa) presentano una situazione intermedia. Il matrimonio rappresenta un rito fondamentale e coinvolge i gruppi di parentela dei due sposi. Di norma i coniugi condividono l’appartenenza alla medesima casta (endogamia) anche se talvolta, nell’ambito della stessa casta, l’uomo può appartenere a una sottocasta superiore (ipergamia). Molto sentito, soprattutto presso le famiglie povere, è il problema della costituzione della dote, l’insieme di beni che la famiglia della sposa deve versare nel corso della transazione matrimoniale. Un’altra forma di compensazione matrimoniale, benché meno diffusa, è il prezzo della sposa, che prevede un transito di beni dalla famiglia dello sposo a quella della sposa. La discendenza è generalmente patrilineare (sulla linea paterna), ma esistono delle eccezioni, come quella dei Nayar del Kerala presso i quali vige la regola della discendenza matrilineare. I Nayar sono noti anche per una forma tipica di poliandria (matrimonio di una donna con più uomini) a fronte di una generalizzata monogamia in ambito induista. La forma matrimoniale della poliginia (matrimonio di un uomo con più donne) è diffusa soprattutto tra i musulmani. La residenza del nucleo familiare è generalmente patri- o viri-locale (presso la famiglia del marito), ma anche neolocale in area urbana.

Storia

Preistoria e protostoria

Le prime testimonianze di stanziamenti umani in I., risalgono a circa mezzo milione di anni fa. Tra l’8000 e il 6000 a.C. si evolve una cultura di tipo mesolitico, caratterizzata da un’industria litica più accurata e dalla comparsa della ceramica. Quasi insensibile è il trapasso nel Neolitico, che conosce forme primitive di agricoltura e allevamento, l’inumazione dei morti in giare, una pittura parietale con scene di caccia e danza, la diffusione dell’uso della ceramica. Mentre nel sud dell’I. l’età della Pietra è direttamente seguita da quella del Ferro, nel nord-ovest è attestata un’età del Bronzo che ha la sua più compiuta espressione nella civiltà dell’Indo, fiorita tra il 2500 e il 1500 a.C. attorno alle città di Harappa, Mohenjo Daro e Chanhu Daro. Fu questa un’evoluta civiltà urbana e commerciale, dotata di una lingua scritta, in rapporto con la contemporanea civiltà mesopotamica.

Attorno al 1500 la civiltà dell’Indo si estinse, travolta dall’invasione di tribù provenienti dall’Asia Centrale, parlanti lingue del ceppo indoeuropeo, gli ārya (Ari), che introdussero in I. una nuova cultura e organizzazione sociale: popolazione originariamente seminomade, in seguito alla sedentarizzazione diede vita a una civiltà di tipo agricolo, basata su confederazioni di villaggi. La società era divisa in classi, che solo più tardi subirono l’irrigidimento tipico del sistema castale. Il termine sanscrito per casta, varṇa «colore», sembra indicare che la suddivisione avesse in origine un contenuto razziale. Le prime caste dei brāhmaṇa, dei kṣatriya e dei vaiśya derivano dalla struttura sociale della tribù ariana. La quarta casta, quella degli śūdra, comprende i non ariani, gli aborigeni dravidici di pelle scura, in seguito trasformatisi in coltivatori, mentre i vaiśya divennero proprietari terrieri e mercanti. Gli Ari hanno lasciato scarse tracce archeologiche; informazioni su di essi ci hanno tramandato i Veda, i quattro testi sacri che contengono inni, formule magiche ecc.; elaborati nell’arco di vari secoli, costituiscono il monumento letterario, filosofico e religioso della civiltà nota come ‘età vedica’ (1500-1000 a.C. circa).

Il bacino del Gange e l’I. meridionale subirono solo indirettamente l’urto dell’invasione ariana: l’I. meridionale conservò lingue e culture di origine dravidica; l’I. centro-settentrionale elaborò una cultura composita, in cui elementi ariani e dravidici si stratificarono e confusero. Da questa elaborazione nacque l’induismo, complesso sistema di pensiero religioso-sociale.

Periodo indù (6°-5° sec. a.C. - 11° sec. d.C.)

La mancanza di una letteratura storiografica rende lacunosa la conoscenza della storia antica. Nel 6° sec. a.C. fiorirono le due dottrine del buddhismo e del jainismo, mentre acquistava importanza il regno del Magadha, che vide un rapido alternarsi di dinastie. Nel nord-ovest il processo di formazione di Stati regionali fu interrotto dalla conquista persiana a opera di Dario I (522-486 a.C.) e dalla spedizione di Alessandro Magno (326): il dominio si frammentò rapidamente, dando vita, nell’odierno Pakistan, a piccoli regni detti indo-greci. Intorno al 322 il regno del Magadha passò alla dinastia Maurya che, sotto Aśoka (274-232), creò un forte impero centralizzato esteso su tutta l’I., a eccezione del nord-ovest indo-greco e dell’estremo sud, diffondendovi il buddhismo.

Dopo i Maurya, sulla media e bassa valle del Gange regnarono gli Śuṅga (187-60), favorevoli all’induismo, mentre i regni indo-greci, dominati dagli Śaka-Parti (85-55) accentuavano gli influssi culturali ellenistici. Verso la metà del 1° sec. d.C., l’I. settentrionale conobbe l’invasione dei Kuṣāṇa, una confederazione di tribù nomadi centro-asiatiche già stanziate da tempo in Transoxiana, dove era iniziato un processo di sedentarizzazione ed espansione territoriale con formazione di un vasto impero compreso fra il Syrdar’ja e il Gange. Fra il 1° e il 3° sec. d.C. l’impero kuṣāṇa conobbe un intenso sviluppo, grazie ai traffici commerciali lungo la via della seta e agli scambi culturali. L’influsso indiano penetrò fino in Cina, nelle arti e nella religione, con la rapida espansione del buddhismo verso oriente, mentre il commercio con l’impero romano era veicolo di influenze occidentali, elaborate dall’arte del Gandhāra. Il declino dell’impero kuṣāṇa fu segnato nel 3° sec. da una crisi politico-economica che investì anche il Mediterraneo, e influì sui destini del regno degli Āndhra, fiorito nell’I. centro-meridionale, sotto il quale prosperò il commercio via mare con il mondo romano.

L’impero dei Gupta (320-550 d.C.) ridiede unità politica all’I. settentrionale e inaugurò il periodo classico della cultura indiana, per lo sviluppo delle arti e delle scienze, e la rinascita dell’induismo sotto la spinta della bhakti, una mistica devozionale con forti tendenze sincretistiche. Con la fine dei Gupta l’impero si frammentò in principati. L’I. settentrionale si riunificò per breve tempo sotto Harṣa (606-647), ultimo grande sovrano della tradizione classica indiana prima dell’invasione islamica. Segue un periodo di vicende confuse, specie nell’I. settentrionale, teatro di invasioni e migrazioni (Unni Eftaliti, Turchi, Turco-mongoli) che portarono a rovesciamenti di regime e ricomposizioni di equilibri sociali e razziali. Il sistema castale si irrigidì, dopo aver integrato i nuovi gruppi sulla base di un compromesso sociale che garantiva la supremazia dei brahmani, e assegnava posizioni di prestigio ai nobili integrati. Anche popolazioni indigene di ceppo dravidico centro-occidentale, fino allora poco influenzate dall’induismo, presero parte a questo processo, da cui emersero i Rājpūt, aristocrazia militare che dominò a lungo la scena politica del centro-nord, pur nella divisione in piccoli Stati spesso in discordia.

Dopo l’eclisse dei Gupta e dell’unità statale da essi rappresentata, il frazionamento in vari centri di potere si disegnò su naturali divisioni geografiche ed economiche: nel nord-ovest gli Śāhī (550-1021 circa); nella piana gangetica centrale i Gurjara-Pratihāra (861-1030 circa); nel Bengala e Bihar i Pāla (765-1180 circa) e i Sena (1095-1200 circa). Il Deccan, vasto altopiano dell’I. centrale, fu in questo periodo il centro politico più stabile; i Cālukya (540-753), i Rāṣṭrakūṭa (753-953) e i Cālukya restaurati (973-1190) furono le grandi dinastie che si avvicendarono al potere. L’I. meridionale, più isolata e sfuggita a tentativi di conquista più volte mossi nella storia dai regni centro-settentrionali, attratti dalle pianure costiere e dal commercio marittimo, era divisa in tre Stati: sulla costa del Coromandel i Cola, i Cera (o Kerala) nel Malabar, i Pāṇḍya all’estremo sud. I Cola divennero la principale potenza: sotto Rājarāja I (985-1014) e il figlio Rājendra (1018-44), il Golfo del Bengala divenne dominio incontrastato della marina Cola.

Periodo musulmano (11°-18° sec.)

L’attiva espansione degli Arabi interessò marginalmente anche l’I. ma la vera conquista musulmana fu opera dei Turchi, cui l’islamismo aveva dato la forza di una coesione interna e di saldi legami con gli altri popoli islamici. Il centro propulsivo del loro potere fu Ghazni, in Afghanistan, capitale di un vasto impero che con Maḥmūd di Ghazni (998-1030) si estese da Lahore nel Punjab a Esfahan in Persia. In assenza di un principio regolatore nella successione dinastica, grande importanza politica assunsero gli schiavi turchi, che ricoprirono cariche amministrative di grande prestigio. Dalla lotta fra schiavi rivali emerse la figura di Īltumish (1210-36), fondatore del sultanato di Delhi; sotto la dinastia Khalgi (1290-1320) il sultanato si espanse su tutta l’I. settentrionale fino a Mathura. Muḥammad ibn Tughlaq (1325-51), fondatore della dinastia Tughlaq (1325-1413), per consolidare il potere nella penisola spostò la capitale da Delhi a Dalautabad, ma l’onere finanziario che ne derivava per l’amministrazione produsse malcontenti e rivolte. Il Sud si rese indipendente con l’ascesa dello Stato di Vijayanagar (1336-1653), mentre il Deccan e altre entità territoriali si costituirono in regni musulmani indipendenti.

La disgregazione dell’impero e le contese dinastiche aprirono la strada, nel 1398, all’invasione di Tamerlano, i cui eredi diedero vita alla dinastia Sayyd (1413-51), che tuttavia impose solo una indulgente sovranità. Il declino del sultanato di Delhi si arrestò con l’avvento della dinastia afghana dei Lodi (1451-1526), a cui pose fine Bābur (1526-30), che fondò la dinastia moghūl, sotto la quale fiorì una importante cultura artistica e letteraria. Nasceva intanto, come tentativo di sintesi tra l’induismo e l’islam, il sikhismo (➔ Sikh), movimento religioso riformatore e anticastale, che assunse con il tempo connotati militari e si radicò soprattutto nel Punjab.

I Moghūl svilupparono un’organizzazione amministrativa imperiale, integrando in essa le autorità e le istituzioni locali. Peculiare fu la figura del tollerante imperatore Akbar (1556-1605), che adottò un culto eclettico, ristretto a pochi fidati cortigiani e promosse dibattiti fra esponenti di diverse religioni. L’ortodossia islamica fu restaurata da Awrangzēb (1658-1707), che completò la conquista del Deccan. Le successive guerre, la lotta contro il nascente Stato marāṭha (➔ Marāṭhi), la politica repressiva contro indù e sikh, segnarono il declino dell’impero. Il commercio delle spezie attirò sulle coste indiane compagnie mercantili europee, che si avvicendarono nel dominio sulle acque dell’Asia.

L’impero moghūl si frammentò in una costellazione di piccoli Stati musulmani e si consolidò la potenza marāṭha, la cui politica di gravose esazioni, però, impedì la coesione degli Stati annessi o sottomessi e la disastrosa sconfitta subita a Panipat nel 1761 segnò il loro declino. Intanto, l’efficienza amministrativa e la forza economica delle compagnie delle Indie europee indussero i governi locali a chiederne l’appoggio. Nel 1757 la compagnia inglese assunse sul Bengala un controllo presto esteso sul resto dell’I. e, in cambio di un prestito da parte del governo inglese, accettò l’inizio del controllo di Stato (1773).

Periodo inglese (1757-1947)

L’unica alleanza costituitasi fra potenze indiane contro gli Inglesi, capeggiata dai Marāṭhi, fu annullata nel 1782 e nel 1818 l’impero marāṭha fu annesso dagli Inglesi. Nel 1849 fu annesso il Punjab e altri territori. Nel 1857 un ammutinamento di forze indiane della compagnia si trasformò in rivolta civile, repressa con fermezza. L’accaduto spinse il governo inglese ad appropriarsi nel 1858 della sovranità sull’I. a danno della Compagnia delle Indie. Mentre per iniziativa di quest’ultima si era fino ad allora cercato di incrementare la produzione e l’esportazione dei prodotti tessili indiani in Europa, alla fine del 18° sec., la rivoluzione industriale rovesciò i rapporti; l’I. divenne un mercato per i prodotti finiti inglesi, trasformandosi in colonia fornitrice di materiali grezzi.

Il dominio inglese introdusse l’educazione occidentale e come lingua di insegnamento fu scelto l’inglese, la cui diffusione era sollecitata dai bisogni delle ditte commerciali e dell’amministrazione civile e giudiziaria, che cominciò a servirsi di impiegati e consiglieri indiani, indispensabili specie per regolare la riscossione delle tasse fondiarie. I nativi, tuttavia, restarono completamente esclusi dal governo.

Il 19° sec. vide un grande fermento intellettuale, che crebbe sull’onda del nascente nazionalismo. Nacquero il Brāhma Samāj e l’Ārya Samāj, movimenti riformatori indù con risvolti sociali: sul fronte musulmano, un ruolo di grande importanza intellettuale fu svolto dall’Aligarh College, fondato nel 1877 con lo scopo di promuovere un incontro fra Islam e cultura occidentale. Nel 1885 nacque l’Indian National Congress (INC), sostenitore di una politica di riforme con l’estensione delle istituzioni rappresentative, che sarebbe diventato il riferimento politico nazionale del movimento indipendentistico. Frange estremistiche, facenti capo a B.G. Tilak, adottarono metodi più aggressivi, come il boicottaggio delle merci di importazione e, sporadicamente, atti terroristici. Il governo britannico fu costretto a concedere l’autonomia interna delle province.

Il movimento d’indipendenza passò a un’azione più decisa dopo la Prima guerra mondiale; sotto la guida politica e morale di M.K. Gandhi. L’INC adottò i metodi della resistenza non violenta e della disobbedienza civile. A cavallo fra le due guerre si approfondì il divario fra indù e musulmani che, preoccupati di essere schiacciati dalla maggioranza indù, ottennero dapprima circoscrizioni elettorali separate, quindi una quota fissa di seggi musulmani nelle legislature. Nel 1930 il poeta Iqbāl propose di formare nell’I. nord-occidentale, dove i musulmani rappresentavano la maggioranza, un’unità politica separata, per la quale fu coniato il nome Pakistan (Terra dei Puri). In questi anni emersero le figure di J. Nehru, M.‛A. Ginnāḥ, leader della Lega musulmana, S.C. Bose (che nel 1943 costituì a Singapore un Governo dell’India libera).

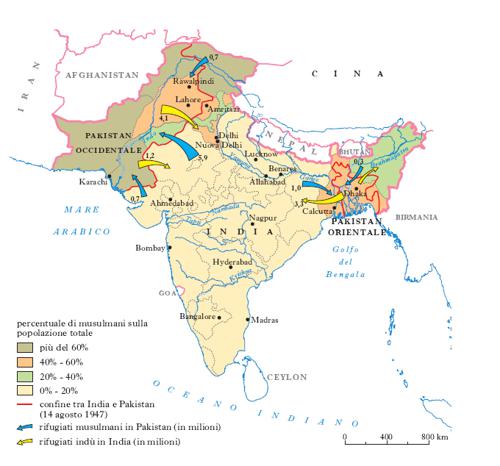

La lotta per l’indipendenza divenne più serrata dal 1939, dopo che la Gran Bretagna entrò in guerra senza avere consultato i governi autonomi provinciali. La minoranza musulmana premeva per la creazione del Pakistan e il clima di dissidio fra musulmani e indù culminò in una serie di tumulti in cui persero la vita migliaia di persone. L’indipendenza e la separazione erano processi inarrestabili: il 15 agosto 1947 l’ultimo viceré britannico, lord Mountbatten, trasferì i poteri alle autorità dei nuovi Stati dell’India e del Pakistan (fig. 1).

Lingue

Nel quadro linguistico dell’area indiana (fig. 2) si distinguono quattro gruppi: 1) il gruppo delle lingue tibeto-birmane del Himalaya, che costituiscono isole linguistiche comprendenti non meno di quindici linguaggi; 2) il gruppo muṇḍā, che comprende lingue localizzate nell’India centrale (kūrkū), nell’Orissa, Bihar e Bengala (kherwārī, muṇḍārī, santālī), e nel Tamil Nadu (savara); 3) il gruppo dravidico, che include le lingue parlate nella più estesa porzione del Deccan (tra cui emergono, in quanto espressione di una cultura e di una letteratura, il telugu, il tamil, il malayālam, il kannaḍa o canarese), in zone circoscritte dell’India centrale (gond) e orientale (kurukh, kandh) e nel lontano e distaccato Belucistan (brāhūī); 4) il gruppo ario o indoeuropeo, il più importante e numeroso, che è in stretto rapporto con la civiltà ario-indiana. Sul confine nord-orientale del Paese è presente una minoranza di lingua sinosiamese.

La documentazione ha inizio con il vedico, cui segue il sanscrito in cui è scritta la letteratura postvedica. Accanto al sanscrito si svilupparono le lingue pracritiche o popolari, tra cui il pāli, lingua ecclesiastica dei buddhisti di Sri Lanka (e Myanmar e Thailandia); e dalle lingue pracritiche – a datare dal 12° sec. – le lingue neoindiane, tra cui le più importanti, usate letterariamente, sono: kāśmīrī, gujarātī, marāṭhī, hindī, bengālī, oriyā, assamese e panjābī. Una forma di hindī contenente una forte percentuale di espressioni arabe e persiane, ferme restando la morfologia e la sintassi hindī, è l’urdū, in uso presso i musulmani e scritto con l’alfabeto arabo-persiano.

Letteratura

Letteratura filosofico-religiosa

La prima letteratura indiana pervenutaci è quella che viene indicata come vedica, articolata in un insieme di opere di carattere religioso-filosofico, che si succedono cronologicamente, a partire dai Veda o Saṃhitā, 4 raccolte di inni e preghiere, composti all’incirca fra il 1500 e il 1000 a.C.: il Ṛgveda («Veda delle Strofe Sacre»), primo per importanza e antichità; lo Yajurveda («Veda delle Formule Sacrificali»); il Sāmaveda («Veda delle Melodie»); l’Atharvaveda («Veda delle Formule Magiche»). Tali testi costituiscono una fonte di preziose informazioni sulla vita sociale, la religione, la complessa mitologia delle genti arie stanziatesi in I.; la lingua usata è il cosiddetto antico indiano, in una forma dotta che tradisce già una lunga elaborazione letteraria. I Veda furono per lungo tempo tramandati oralmente da maestro a discepolo, anche perché la tradizione orale, sostenuta da eccezionali tecniche mnemoniche, era considerata dagli Indiani di gran lunga superiore a quella scritta. Seguono quindi i Brāhmaṇa («Speculazioni sul brahman»), che contengono l’esegesi delle Saṃhitā e del rito, risalenti probabilmente alla prima metà del 1° millennio a.C., epoca in cui le Saṃhitā avevano assunto forma definitiva e si era saldamente stabilito il brahmanesimo. In essi si delineano alcuni temi fondamentali per la speculazione successiva, come il concetto della trasmigrazione delle anime e l’identificazione, tramite un atto di suprema conoscenza, tra Brahman (Spirito Universale, fondamento di ogni realtà) e Ātman (Sé individuale). Questi temi furono ripresi e approfonditi nella terza parte della letteratura vedica, costituita dagli Āraṇyaka («Libri della foresta») e dalle Upaniṣad («Sedute»), composti fra il 7° e il 4° sec. a.C. Seguono i Sūtra, o sentenze brevissime, di stile così conciso da risultare spesso oscure (si tratta essenzialmente di formule mnemoniche di richiamo per l’insegnamento appreso oralmente). Grande importanza ha, nella cultura vedica, il rituale, e le discipline a esso connesse (fonetica, grammatica, etimologia, metrica, astronomia, geometria), elaborate onde eliminare dalla celebrazione del rito qualsiasi errore, ritenuto fatale pur se minimo: questo studio costituisce il corpo dei 6 Vedāṅga («Membra del Veda»), anche essi elaborati in epoca vedica.

In periodo postvedico la letteratura di carattere religioso-filosofico si arricchisce dell’apporto di due grandi dottrine eterodosse, jainismo e buddhismo, sorte quasi contemporaneamente nel 6° sec. a.C. nell’I. centro-orientale, a opera rispettivamente di Vardhamāna Mahāvira (o Jina, il «Vittorioso») e Gautama Siddhārtha (Buddha, l’«Illuminato»), che, pur coltivando il medesimo fine delle scuole di pensiero tradizionali, ossia la liberazione dal saṃsāra (continuo processo di reincarnazione), rigettavano l’autorità dei Veda, l’eccesso di formalismo e di ritualismo brahmanico, la validità del sistema castale. Volendo rivolgersi a tutti, e non più soltanto a pochi eletti discepoli, all’uso del sanscrito (cioè la lingua elaborata ad arte), identificato con la scienza vedica, sostituirono il pracrito (ovvero la lingua parlata), introducendo nella forma letteraria dell’insegnamento dottrinario il sermone e il racconto edificante, di significato immediato e accessibile. I testi del canone jaina sono i Purva («Antichità»), risalenti secondo la tradizione allo stesso Jina, in seguito risistemati in 12 aṅga («sezioni»), più una trentina di testi accessori. Le scritture buddhistiche ci sono pervenute ordinate in 3 gruppi, detti Tripiṭaka («Tre ceste»): il Vinaya (regole disciplinari), i Sūtra (discorsi del Buddha) e l’Abhidharma (più propriamente tecnico e filosofico). Nella tradizione vedica confluisce invece la letteratura dei sistemi filosofici di indirizzo brahmanico: il Sāṃkya (razionalismo puro) e lo Yoga (etica razionale); la Mīmāṃsā (etica ortodossa) e il Vedānta (filosofia ortodossa brahmanica); il Nyāya (sistema di logica) e il Vaiśeṣika (fisica atomistica).

Il rapido diffondersi dell’uso letterario di lingue e dialetti locali fu probabilmente un incentivo alla sistematizzazione del sanscrito, la lingua dotta della tradizione brahmanica, culminata nella grammatica di Pāṇini (5° sec. a.C.). Il suo Aṣṭadhyāyī («Otto Letture») resta un capolavoro di analisi linguistica; la lingua da lui studiata e fissata è uno dei dialetti del nord, che rappresenta la naturale evoluzione della lingua arcaica dei Brāhmaṇa e delle Upaniṣad. La sua opera fu proseguita da due grandi grammatici posteriori, Kātyāyana e Patañjali, il primo autore di un commentario all’opera di Pāṇini (Vārttika, o «Elementi di interpretazione»), il secondo di un commentario all’opera di entrambi (Mahābhāṣya, o «Grande commento», del 2° sec. a.C.), dove la scienza grammaticale sconfina nella filosofia del linguaggio; l’influenza dei tre grammatici fu enorme, non solo entro i limiti della grammatica e della filologia, ma su tutto il pensiero indiano.

Letteratura epica e drammatica

Accanto alla letteratura filosofica e grammaticale esiste una grande letteratura epica, genere tra i più fecondi dell’I., coltivata anche attraverso una salda tradizione orale. Il poema più antico e colossale è il Mahābhārata, che la leggenda attribuisce a Vyāsa, ma più verosimilmente elaborato da molte generazioni di cantori, sebbene il nucleo più antico si possa assegnare al 4° sec. a.C.; la narrazione, sfrondata dalle mille digressioni cresciute con il tempo, è imperniata sulla lotta dei Pāṇḍava contro i Kaurava, rilettura epico-leggendaria di lontani eventi storici. Il capitolo della Bhāgavat Gīta («Canto del beato») rappresenta tuttora uno dei testi religiosi più noti dell’India. In esso sono contenuti i fondamenti della dottrina dell’azione pura, che prescinde da ogni idea di successo e ricompensa, e della bhakti, devozione amorosa verso una divinità suprema, che influenzerà notevolmente non solo il pensiero religioso, ma anche la letteratura posteriore. Carattere più unitario e meno didascalico ha il Rāmāyaṇa (forse 2°-1° sec. a.C.), opera di grande popolarità (attribuita dalla tradizione al poeta Vālmīki), oggetto di numerosissime traduzioni e riduzioni, che oltre ai temi cari all’epica introduce il motivo dell’amore e della fedeltà coniugale.

Il dramma ci è noto da alcune opere di autori famosi, che fanno però supporre l’esistenza di una tradizione ben più nutrita di quella a noi pervenuta; scritto in prosa, con una divisione in atti, solitamente a lieto fine e con l’assenza di scene violente, questo genere ha i suoi esponenti più celebri in Guṇādhya (forse 200 d.C.) e Bhāsa (forse 4° sec. d.C.), il primo autore della Bṛhatkath («Il grande racconto»), il secondo dello Svapnavasāvadattā («Vasāvadattā apparsa in sogno»).

Interessi innovatori e codificatori si manifestano anche nella fioritura di opere pertinenti ai 3 Śāstra (Dottrine o Trattati): dharma (legge, costume); artha (vita pratica); kāma (amore, piacere), tutte di datazione incerta. Tra essi è il Mānavadharmaśāstra («Codice delle leggi di Manu», 4° sec. d.C.), che codifica norme di vita sociale e morale: l’Arthaśā-stra di Kauṭilya (3° sec. d.C.), manuale di politica spesso paragonato al Principe di N. Machiavelli; il Kāmasūtra di Vātsyāyana (4° sec. d.C.), minuzioso trattato di eros.

Letteratura del periodo gupta

L’epoca gupta, considerata epoca classica dell’I., coincise con una grande fioritura artistica e letteraria, quest’ultima caratterizzata da una rinascita del sanscrito e da un formalismo estetico sempre più rigido. Il poema dotto, artificioso, descrittivo più che narrativo, affollato di figure retoriche, diviene la forma letteraria più apprezzata. La retorica si impose come scienza normativa della poetica e della drammaturgia, analizzando e classificando i moti dell’animo e la loro conversione in sentimenti estetici, definiti nella teoria del rāsa («sapore»), tema centrale della poetica indiana. Il nome più celebrato di questo periodo è Kālidāsa (4°-5° sec. d.C.), autore di 3 «poemi d’arte» (mahākāvya) tuttora famosissimi: Kumārasambhava («La nascita di Kumāra»); Raghuvaṃśa («La stirpe di Raghu»); Meghadūta («La nuvola messaggera»), e di vari drammi, fra cui Śakuntalā, che ispirò a J.W. Goethe una famosa stanza. Dopo Kālidāsa il mahākāvya fu codificato dai retori in rigide regole, da cui pochi autori osarono derogare; esempio estremo di artificiosità linguistica e letteraria è il Rāvaṇavadha, («L’uccisione di Rāvaṇa»), di Bhaṭṭi (7° sec.), in cui l’esposizione di regole di grammatica e retorica si annida nell’intreccio narrativo. Tuttavia non mancano in questa produzione spunti lirici di grande sensibilità, esaltati da una straordinaria eleganza formale.

Al genere letterario del dramma si dedicarono, nel 7° sec., grandi autori quali Harṣa, re letterato, e Bāṇa (o Bāṇabbhaṭṭa) e Mayūra, che vissero alla sua corte. Harṣa scrisse raffinate commedie di sfondo cortese, fra cui Ratnāvalī, mentre di Bāṇa si ricorda soprattutto lo Harṣacarita («Storia di Harṣa»), documento prezioso sui costumi dell’epoca. Di poco posteriori sono i drammi di Bhavabhūti, fra cui lo Uttarāmacarita («La fine della storia di Rāma»), ispirato al Rāmāyaṇa, e considerato da alcuni come una delle più belle opere di poesia indiana.

Genere completamente diverso, per i temi e per lo stile semplice e piano, è la favolistica, che ha avuto notevoli influenze sul mondo arabo e occidentale; notissimo è il Pañcatantra, ove protagonisti sono animali dotati di proprietà umane, che illustrano precetti politici e morali. Molto ricca è anche la letteratura scientifica (medicina, chimica e alchimia, matematica, astronomia e astrologia). Un gruppo di testi, già diffusi prima dell’epoca gupta, ma la cui elaborazione durò praticamente fino al 19° sec., sono i Purāṇa («Antichità»), una sorta di prolungamento dell’antica poesia epica, che trattano un’infinità di argomenti, dalla cosmologia alle cronache dinastiche, alla filosofia e alla morale, a un tempo confluenza di tradizioni e fonte inesauribile di ispirazione per molte opere posteriori.

Dai Gupta alla letteratura arabo-persiana

Con la decadenza dell’impero gupta e il frantumarsi dell’unità statale, si diffuse notevolmente l’uso letterario delle lingue vernacolari, mentre il sanscrito, pur mantenendo un saldo prestigio nel nord, restringeva il suo campo alla letteratura scientifica. L’I. centro-settentrionale, che conobbe le vicende più tumultuose, culminate nella conquista musulmana, vide il fiorire di una poesia bardica, specie negli ambienti rājpūt, a sfondo cavalleresco (10°-14° sec.). Tra le poche opere pervenuteci, spicca il Pṛtvīrāj rāso, di Cand Bardāī (12° sec.), epopea cavalleresca e insieme cronaca storica.

Grande importanza ebbe la letteratura devozionale, ispirata alla bhakti, in cui trovarono una certa convergenza, influenzandosi reciprocamente, il misticismo indiano e quello musulmano dei Sufi. La letteratura devozionale ebbe anche risvolti sociali riformatori, essendo i poeti di questa corrente sostenitori della parità tra gli uomini e avversari del sistema castale; molti di essi furono di umili origini, come il grande Kabīr (15°-16° sec.), le cui opere più note sono Bijak («Il seme») e Granthavali. Di notevole rilievo è la figura di Tulsīdās (16°-17° sec.), autore di uno dei massimi capolavori letterari indiani, il Rāmcaritmānas («Il lago colmo delle imprese di Rāma»), ove il dio Rāma è Amore e Conoscenza assoluti. Devoti di Kṛṣṇa furono invece Sūrdās (15°-16° sec.), poeta lirico ed emotivo, autore del voluminoso Sūrsāgar e la principessa rajasthana Mīrābāī (15°-16° sec.), che si identifica, nel suo amore per il dio, alla sua sposa Rādhā, in liriche trepide e delicate. Esponente maggiore della corrente sufica fu Malik Muḥammad «Jāyasī» (15°-16° sec.), autore del Padmāvat, saga eroico-romantica in versi.

Sotto il dominio Moghūl fiorì anche una letteratura profana, protetta e coltivata nelle corti, che si esaurì spesso in un poetare povero di contenuti, ma molto artefatto e ornato; il gusto del tempo è contenuto del resto nel nome che prese questa scuola, rīti, ovvero «forma». Esponenti famosi di essa furono i 3 fratelli Tripāṭhī, fra cui si distinse Bhūṣaṇ (17°-18° sec.), che si distaccò dalla moda erotica del tempo.

Il dominio musulmano esercitò una profonda influenza sulla letteratura indiana; fu coltivato l’arabo come lingua religiosa, mentre il persiano, lingua dell’élite politico-amministrativa, divenne lingua letteraria dei circoli a essa legati, dando vita, nel 16° sec., a quella che si suole chiamare letteratura persiana dell’I., che avrà il suo naturale prosieguo nella letteratura urdū. Altro importante contributo della cultura arabo-persiana fu lo sviluppo di una letteratura storica, quasi inesistente in I. nelle epoche precedenti.

Letteratura moderna e contemporanea

L’incontro con la cultura occidentale nel periodo della dominazione inglese (1757-1947) e le vicende politiche che condussero l’I. all’indipendenza influenzarono fortemente la letteratura di questo periodo. Si delineò più nitido l’impegno degli intellettuali verso i problemi politici e sociali del paese, analizzati alla luce di un generale desiderio di rinnovamento focalizzato sul sogno dell’indipendenza, peraltro unico elemento unificatore nel complesso e disomogeneo panorama indiano. Fu soprattutto la prosa, rinnovata nello stile e nei contenuti e assurta a una dignità letteraria assai maggiore che nel passato, a farsi interprete delle nuove esigenze.

Il movimento di rinnovamento letterario fu preceduto da una ingente produzione legata al genere etico-romantico, che ebbe grande popolarità tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento, non aliena da sentimenti pesantemente xenofobi; la stanca ripetitività dei temi fu talvolta mero pretesto di esercitazione linguistica, specie al nord, dove hindī e urdū affinavano, attraverso la ricerca linguistica e stilistica, la propria identità letteraria. I primi segnali di rinnovamento vennero dalla letteratura bengalī, ma anche la letteratura hindī diede importanti contributi. Di grande importanza è il ruolo della Sāhitya Akademi («Accademia letteraria»), fondata nel 1954 per incentivare lo studio delle lingue e delle letterature indiane e selezionare le opere migliori per il conferimento di un premio letterario.

Anche negli ultimi decenni del 20° sec. e oltre, la copiosa produzione letteraria dell’I. è stata influenzata dalla complessa realtà culturale del paese, nella quale si sovrappongono, spesso conflittualmente, differenze etnico-linguistiche, squilibri sul piano del progresso sociale e tecnologico e rivendicazioni di un’identità propria all’interno della tradizione. Una forte connotazione sociopolitica ereditata dal modernismo caratterizza la produzione sviluppatasi a partire dagli anni 1980; dal profondo coinvolgimento nel problema delle disparità, delle ingiustizie sociali e dell’alienazione prodotta dall’inurbamento di massa scaturiscono i temi centrali della letteratura progressista, che ha assunto talora caratteristiche esasperatamente ideologiche e didascaliche. La frustrazione delle speranze pre-indipendentiste ha contribuito alla formazione di un altro filone letterario, intimistico e soggettivo, da cui sono nate correnti sperimentali che hanno imperniato la loro ricerca sulla forza evocatrice della parola, sul gioco delle atmosfere e delle allusioni metaforiche. In particolare, la produzione indiana dagli anni 1980 sembra orientata verso una scrittura fortemente emotiva. La relazione con l’Occidente appare più mediata anche in virtù di un recupero del senso di ‘indianità’, che negli scrittori più giovani coincide con una riscoperta, priva di retorica, della dimensione naturale della vita nel villaggio. Nel panorama della produzione letteraria spiccano il genere novellistico e quello della poesia. Nel campo della narrativa si vanno affermando il romanzo storico, come specchio lontano di scottanti questioni più che mai attuali, e il romanzo autobiografico, come ricerca assoluta di autenticità.

Letterature regionali

Ricchissimo è, in I., il panorama delle letterature regionali, che nelle principali lingue moderne (raggruppate nelle due famiglie indoaria e dravidica), riallacciandosi ad antiche tradizioni letterarie, elaborano in maniera originale esperienze storiche comuni. Notevole la produzione in lingua inglese.

Letterature indoarie

La letteratura assamese è documentata dal 13° sec.; accanto alla traduzione e riduzione di opere sanscrite, esiste già in questo periodo un filone originale, rappresentato dai canti ojhā-pāli (solista accompagnato da un coro), inizialmente di contenuto laico, in seguito a carattere semidevozionale. Prima figura storica di letterato è Śaṅkaradeva (15°-16° sec.), poeta mistico della corrente bhakta e pioniere della drammaturgia assamese e dei canti devozionali (baragīta). Tra il 17° sec. e il 19°, declinata la letteratura religiosa, fiorì la letteratura burañjī (cronaca storica) e carita puthī (biografie) e si diffusero monografie di interesse pratico e scientifico. Il valore dell’autodeterminazione contrapposto al dominio inglese influenzò l’avvio della letteratura moderna, caratterizzata da un crescente verismo. Personalità eminente fu A. Dhekian Phukan, direttore della prima rivista in lingua locale, l’Aruṇodaya, fondata nel 1844. Nel 1889 fu fondato il mensile Jonaki («La lucciola»), veicolo del rinascimento letterario assamese, a opera di C.K. Agrawal, L. Bezbarua, H. Goswami e P.G. Barua, autori di romanzi, novelle, liriche, e iniziatori di una corrente romantica in cui confluiscono R. Chaudhari, J. Duara, e le poetesse N. Devī e D. Devī. Il verismo francese, russo e italiano influenzò molto la narrativa, che ha fra i suoi maggiori esponenti contemporanei P. Goswami e R. Goswami, interpreti del difficile, brusco trapasso dalla civiltà rurale alla civiltà dei consumi. Nel corso del 20° sec. assai ricco si è confermato il panorama della poesia, con autori di fama consolidata: S. Tai, sensibile interprete dei gravi problemi economici del paese, che nelle sue poesie e romanzi ha illustrato le difficoltà del duro lavoro nelle piantagioni di tè; il simbolista B.B. Naikhatrar e K. Mahanta. La novellistica annovera tra i suoi esponenti più rappresentativi S. Devī e S.A. Malik, autore anche di saggi socioletterari. Dalla fine degli anni 1980 si è affermato il genere autobiografico, sperimentato da autori già noti come la scrittrice I. Goswami e M. Neog, rappresentante della letteratura vaishnava.

La letteratura bengalī, tra le più ricche dell’I., è attestata fin dal 10° sec. La produzione più antica è in gran parte di ispirazione buddhistica (quale la raccolta di inni Bauddha Gān), ma non mancano inni devozionali a divinità pre-arie locali. Nel 12° sec. è attestato un ricco folclore poetico-narrativo, espresso in forma più cantata che scritta. Vaste ripercussioni letterarie ebbero la conquista musulmana (inizi 13° sec.) e la produzione lirica dei baul, menestrelli sia indù che musulmani, mistici monoteisti scismatici, i quali negavano l’autorità dei Veda e del Corano. La conquista musulmana, instabile per più di 150 anni, e le persecuzioni religiose impoverirono il panorama letterario, finché nel 14° sec. la creazione di un sultanato indipendente riportò stabilità politica e rinnovamento culturale. Il nome più famoso di questo rinascimento letterario è quello di Caṇḍīdās (15° sec.), cui si attribuisce la raccolta di poesie Padavali e lo Śrī Kṛṣṇa kīrtana («Inno al Signore K.»), dove il tema religioso si mescola a sensualità e gioiosa sublimazione della natura umana. Nell’ambito della letteratura devozionale si distinse Caitanya (15°-16° sec.), il quale celebrò nel mito degli amanti divini Rādhā e Kṛṣṇa il simbolo del ricongiungimento mistico tra anima individuale e universale. Fiorisce in questo periodo anche il maṅgala-kāvya, ballate mitico-devozionali dedicate a dei e dee, in particolare alla dea-serpente Manasa (il cui culto, di origine pre-aria, fu rinnovato dalla diffusione della devozione śākta), che ebbe il suo maggiore esponente in K. Mukundaram (16° sec.). Importante fu anche il contributo musulmano alla letteratura dell’epoca, specie nel romanzo cavalleresco (cui appartiene il Dārā Sikandar Nāmā, ispirato ad Alessandro Magno), e nella poesia con Daulat Kāzi e Ālāol (17° sec.). L’incontro con l’induismo determinò un’interessante fusione di temi, riscontrabile nelle opere di S. Sultan, N. Muḥammad, M. Ḥusain. Dopo il periodo di decadenza seguito al disgregamento dell’impero Moghūl, la letteratura rinacque con la prepotente affermazione della prosa nel 19° sec., stimolata dall’incontro-scontro con la civiltà occidentale, in cui fu fondamentale il ruolo del Fort William College, istituito nel 1800. Personalità di spicco furono in questo periodo Rām Mohan Roy, che, per primo, sperimentò una prosa ricca di contenuti riformatori socioreligiosi, B.C. Chatterji, detto anche Caṭṭopadyāya, autore di numerosi romanzi ispirati a temi di eroico idealismo, e il drammaturgo G.C. Gosh. La letteratura bengalī conobbe risonanza mondiale con R. Tagore (Ṭhākur), poeta lirico di grande slancio mistico, premio Nobel per la letteratura nel 1913 con la raccolta Gītāñjali, e un buon successo ebbe anche B.B. Banerji (m. 1950). Verso la fine del 20° sec. si è affermato in poesia il movimento progressista Uttar-adhunik («Postmoderno»), che oppone al nichilismo di altre correnti una fiduciosa volontà di rigenerazione, e sono emersi poeti come J. Goswami, B. Bhagaban, M. Dasgupta, mentre si è confermato A. Mitra. Anche nella prosa hanno acquistato grande rilevanza l’impegno e la riflessione su temi politici e sociali, con romanzieri quali S. Mustafa, che ha raccontato le tensioni interne della comunità islamica di fronte all’inevitabile processo di modernizzazione, o S. Gangopadhyay, autore di un romanzo storico in cui il protagonista incarna il sogno di unire indù e musulmani.

La letteratura gujarātī è attestata dall’11° sec., con una produzione di contenuto eroico, didattico ed erotico, di cui fu esponente illustre Hemacandra (11°-12° sec.), cui si ascrivono anche trattati di logica e grammatica, accanto a una letteratura folcloristica ricca di satire, aforismi e ballate eroico-mitologiche. Al progresso linguistico e letterario contribuirono i monaci jaina, che raccolsero in volumi finemente miniati racconti religiosi. Al 15° sec. risale Kānhaḍade prabandha di Padmanābha, il più grande contributo all’epica cavalleresca, e l’inizio di un filone bhakta, capeggiato da N. Mehtā. I secoli che seguirono, seppure videro grandi figure come Premānand (17°-18° sec.) e Dayaram (18°-19° sec.), non registrarono grandi novità, fino all’incontro con le correnti occidentali, specie romantiche. Si affermò la prosa narrativa e la novella, spesso a sfondo teoretico-sociale, specie negli ambienti più vicini a Gandhi, egli stesso autore prolifico. Esponenti di spicco della narrativa del Novecento sono P. Patel, l’umorista J. Dave, e R. Desai. Per la poesia si segnalano Nānālāl, Sundaram e U. Joshi. Dopo il realismo e lo sperimentalismo del periodo postindipendentista si afferma il movimento letterario Parishkruti («Riappropriazione»), che segna un ritorno a temi di ispirazione rurale; la nuova avanguardia ha sostituito lo stile sofisticato e metaforico delle correnti moderniste con le suggestioni ritmiche e la spontaneità dei dialetti rurali e del loro patrimonio idiomatico. Tra i poeti spiccano M. Parmar, A. Thakor, K. Patel e K. Dudhat. Anche la novellistica rompe le tradizionali tecniche narrative in favore di atmosfere irreali e suggestive, come nei racconti Ekada Naimisharanye («C’era una volta, nella sacra foresta Naimisham», 1981) di S. Joshi.

La letteratura hindī più antica è attestata a partire dall’8° sec. dalle opere dei siddha buddhisti, di difficile significato iniziatico. Fra il 10° sec. e il 14° fiorisce la poesia bardica, che ha il suo maggiore rappresentante nel citato Cand Bardāī, mentre fra il 14° sec. e il 16° il genere più coltivato è quello devozionale ispirato dalla bhakti. Nei due secoli successivi predomina la poesia ornata di corte (rīti). Il 19° sec. fu dominato dal genere narrativo, dove maggiormente si esercitò l’opera di epurazione della lingua hindī, sostenuta da molti letterati, fra cui spicca la figura di «Bhāratedu» Hariścandra. Questi primi tentativi ebbero più intenti formali che contenutistici, ma agli inizi del Novecento la letteratura hindī acquistò vigore e profondità nella figura di Premcand, che affrontò in romanzi e novelle i roventi temi sociali del paese. L’impegno sociale è condiviso da molti autori del Novecento, fra cui J. Kumār, che affronta il tema della sessualità femminile, U. Aśk, che guarda all’ipocrisia della borghesia indiana, F.N. Reṇu, iniziatore della corrente āñcalik («regionale»), Rudra. In poesia si afferma il chāyāvād («scuola delle ombre»), che sfronda il classicismo rīti per approdare a una poesia progressista e romantica. Fondata da Nirālā, ha fra i suoi maggiori esponenti J. Prasād, S. Pant, e la poetessa M. Varmā. Tardo Romanticismo e dialettica marxista sono invece gli spunti della scuola pragativada, che conta fra i suoi seguaci Nāgārjun e Yaśpāl. Figura di spicco è anche S.V. Agyeya, caposcuola della corrente sperimentale prayogavād. Altri indirizzi della letteratura sono quello akavitā («non-poesia») e akahānī («non-romanzo»), impegnato sul fronte della denuncia sociale. La propensione della letteratura hindī per le questioni sociali permane dagli anni 1980 in poi. Nel campo della poesia, assieme a figure di grande rilievo come S.S.D. Saxena, sono emersi poeti radicali, quali Muktibodh e C. Deotale. Di vena più intimistica è la lirica di K. Singh, mentre N. Mehta si ispira alla filosofia delle Upaniṣad per una poesia metaforica e suggestiva. Molto vivace la novellistica, che ha tra i suoi autori più affermati Y. Gupta. Si affaccia sulla scena il romanzo storico, genere in cui si segnala M. Ehtesham, che in Sukha bargad («Il banyan secco», 1988) ha affrontato il difficile tema del rapporto tra indù e musulmani.

La letteratura marāṭhī, attestata dal 12°-14° sec., è essenzialmente dottrinaria e dominata da due correnti filosofico-mistiche, il Vārkārī panth, di matrice vedantica, e il Mahānubhāva, egualitaria e anticlericale. Esponente del Vārkārī fu Jñāneśvar, autore nel 1290 di un commento alla Bhāgavat Gīta e caposcuola della letteratura bhakta. Inizia in questo periodo anche la prosa storica (bakhar, corruzione del persiano khabar, «notizia»). Dopo un periodo oscuro, la letteratura rinasce nel 17° sec., con l’avvento del potere marāṭha, e prende avvio una nuova vena poetica, a carattere secolare o semisecolare, di cui è esponente Mukteśvar, autore di una originale versione marāṭhī del Rāmāyaṇa e Mahābhārata. Poeta devozionale di intensa spontaneità fu Tukārām, figura assai cara alla tradizione marāṭhī. Grande fortuna conobbero il genere lāvaṇī (carmi d’amore) e quello bakhar. L’avvio della letteratura moderna, iniziata da autori anonimi che inaugurarono forme di espressione più soggettive e progressiste, si definisce nella figura di Keśavsut (19°-20° sec.), poeta trasgressivo e riformatore. Autori di rilievo nel Novecento sono B.V. Borkar, A.R. Deshpande «Anil», che introdusse il verso sciolto, e Mardhekar, poeta d’avanguardia a lungo avversato, processato per pubblicazioni amorali, in seguito vincitore, nel 1955, del premio della Sāhitya Akademi. Per la narrativa si segnalano H.N. Apṭe, che inaugurò uno stile semplice e colloquiale, S.N. Pendse, e la scrittrice V. Shirukar. Il teatro, rinato nel 19° sec. nella forma saṅgīt (musicale) con B. Pandurang Kirloskar «Annasaheb», ha avuto nel Novecento rappresentanti di grande valore in Deval, S.K. Kolhatkar, R.G. Gadkari «Govindagiaj», ai quali vanno aggiunti Nana Jog, C.Y. Marathe, e la commediografa M. Dixit, impegnata sui temi dell’emancipazione femminile. Nel periodo postindipendentista la letteratura marāṭhī registra poche novità; nel campo della narrativa la produzione ha un valore soprattutto documentario per il contenuto di denuncia sociale. Fra i romanzieri si segnalano: G. Deshpande, scrittrice che tratta della propria esperienza del mondo occidentale; U. Tupe; S. Limbale; V. Madgulkar. Nel campo della lirica, si segnala il poeta S. Moghe.

La letteratura oṛiyā antica è di carattere eminentemente popolare e in essa si affina una lingua letteraria priva di preziosismi, ma molto elegante. Una letteratura socioreligiosa si evolve dapprima sotto l’influsso jaina, poi buddhistico e induistico. Al 14° sec. risale la prima, fantasiosa traduzione del Mahābhārata, tuttora assai popolare, a opera di S. Dāsa. Nei secoli successivi fiorì la letteratura devozionale, al cui declino fece seguito, tra il 17° e il 18° sec., una poesia di corte, encomiastica e leziosa, in cui primeggiò U. Bhañja, maestro del polisenso e del virtuosismo metrico. Nel 19° sec. la letteratura ritrovò linee più sobrie e anticonvenzionali, specie nella figura dei poeti Gopālkṛṣṇa, R. Rāy e M. Rāo. In periodo preindipendentista nacquero movimenti letterari di ispirazione sociopolitica, quali il Satyavādī, sostenitore di un nazionalismo gandhiano, capeggiato da G. Dās. Di ispirazione tagoriana fu invece il Sabuja («gruppo verde»). Nella prosa, F. Senāpati raggiunse fama panindiana con opere di grande umanità e impegno sociale. Nel primo dopoguerra, si segnalano la poetessa M. Devī, K.C. Tripāṭhī e K.B. Dās. Dal periodo postindipendenza vivace è il panorama della letteratura oriyā, che annovera tra i suoi rappresentanti alcuni scrittori di spicco: G. Mohanty, che stempera nella satira la tristezza per le aspettative deluse dall’indipendenza (Bunda-i pānī «Una goccia d’acqua», 1988); S. Mohanty, che in Phaṭamati («La terra spezzata», 1988) narra, attraverso le vicende di un insegnante in pensione tornato al suo villaggio, l’inesorabile espansione delle metropoli. Per la novellistica si segnalano B. Mohanty, che denuncia la condizione delle donne nell’India rurale, e S. Acharya, anche romanziere, impegnato nella ricerca di valori autentici (Chalanti ṭhākura «Il dio vivente», 1991). Nel campo della poesia, tra gli anni 1980 e 1990 è maturata una sorta di rivolta contro un modernismo sterile e convenzionale. Ne è derivata una riscoperta di valori culturali tradizionali, cui si collega una ricerca di maggiore spontaneità e semplicità di espressione. È il caso di R.K. Panda; J. Prasad Das, autore della raccolta Jatrara prathana pada («Il primo passo del viaggio», 1988), un’accorata reazione contro l’alienazione della vita moderna; H.P.P. Patnaik; S. Mahapatra; H. Mallik.

La letteratura panjābī trae origine dal rapido diffondersi della confessione sikh, ispiratrice di una vasta produzione di carattere mistico-dottrinario, che assunse anche forti colorazioni marziali, inaugurata dal fondatore della setta Guru Nānak (15°-16° sec.), autore dell’Ādi Granth, testo sacro dei Sikh, composto peraltro in una forma di panjābī ancora molto spuria. Contemporanea è la corrente mistica sufi, che nella sua evoluzione si avvicinò a forme poetiche di ispirazione rurale; una di esse è il bara-mah («dodici mesi»), che ha come sfondo costante il mutare della natura, e che divenne un genere lirico assai popolare. Fra i più grandi poeti sufi è B. Shāh (17°-18° sec.), che adattò alla panjābī la forma poetica persiana del kāfī. Il periodo musulmano non fu molto fertile per la letteratura panjābī, oscurata dall’uso del persiano, se si eccettua un certo filone romantico del 18° sec., di carattere drammatico-descrittivo, che ha fra i suoi esponenti più famosi W. Shāh. Caposcuola della letteratura moderna è B. Vir Siṅgh; promotore del movimento Siṅgh sabhā, introdusse un rinnovato misticismo devozionale. Poeti di rilievo nel Novecento sono A. Pritam e S. Siṅgh «Dhir»; prosatori N. Siṅgh e Duggal, quest’ultimo specie nel racconto breve. Da ricordare, inoltre, che alla fine del 20° sec. la produzione più copiosa e interessante si riscontra nel campo della poesia, nella quale si annoverano voci femminili di rilievo: N. Arpan e M. Tiwana (Savitri, 1989), reinterpretando miti tradizionali dal punto di vista femminile, propongono una riflessione sulla condizione delle donne nel mondo moderno; T. Singh (Kehkashan «La via lattea», 1988), fuori dagli stilemi romantici, parla di amore e della realtà odierna del Punjab; poeta mistico simbolista è invece Gulwant. Nella prosa, R. Gill tratta temi di drammatica attualità (Tasvīr «La fotografia», 1988).

L’urdū è la lingua ufficiale del Pakistan parlata anche in I., specie nel nord; la sua evoluzione come lingua letteraria prese avvio con l’avvento del dominio musulmano nel Deccan, dove assunse la denominazione di dakhnī (14°-15° sec.). Le sue origini si pongono nel solco della tradizione persiana, di cui ricalca le forme poetiche. Esponente di rilievo del periodo dakhnī è M.Q. Shāh (16°-17° sec.), sultano della dinastia Quṭb Shāhī, che seppe svecchiare l’influenza persiana, adattando stile e contenuti al colore locale, e introducendo la prosodia hindī; ma il grande progresso dell’urdū come lingua letteraria si registrò (17°-18° sec.) negli ambienti intellettuali di Delhi, grazie a S.W. Valī, Siraj ud-Dīn e Wajdi, autori di liriche raffinate ricche di nuovi spunti. Figure originali furono M.T. Mīr, che infuse nel difficile genere del ghazal pathos e realismo, e W.M. Nazīr (entrambi 18°-19° sec.), che affrontò temi scabrosi e dissacratori. Dopo un periodo di decadenza, segnato da una poesia di corte ricercata e licenziosa, emerse la figura di Ghālib, che nel 19° sec., con grande anticipo sui tempi, introdusse nella poesia progressismo e introspezione. Fecondo fu l’incontro con la cultura occidentale, soprattutto con le idee romantiche e risorgimentali, attraverso il Delhi College, fondato nel 1825. Sentimenti patriottici e riformatori furono i temi della nascente letteratura moderna, che ebbe i suoi capiscuola nel poeta e filosofo Iqbāl, sostenitore della fede islamica e della creazione del Pakistan, e in S. Aḥmed Khān, fondatore dell’Aligarh College e padre della prosa moderna. A questo periodo di rinnovamento appartengono molti altri grandi nomi, fra cui il poeta A.H. Hālī e Z. Muradabadi. Il già citato Premcand, che oltre a scrivere in hindī scrisse anche in urdū, e Mujib, suo contemporaneo, furono i precursori della letteratura progressista, che rinnovò negli anni 1930 il panorama letterario. Fra i maggiori autori di novelle del Novecento si segnala S.H. Manto, cui sono da aggiungere numerose scrittrici, prima fra tutte I. Chugtai, che, sfidando l’ipocrisia maschilista, parla di vita familiare, di sesso e di religiosità, spesso falsa e bigotta, con il linguaggio colloquiale e idiomatico dei quartieri femminili. Di spirito affine sono le raccolte di novelle di S.K. Varma, che denuncia il radicato autoritarismo maschile (Dil daryā «Il fiume del cuore», 1988). Fecondo è il genere novellistico, nel quale si segnala la raccolta Pakheru («Uccelli», 1992) di R.L.J. Tawi, per i riferimenti a drammatici avvenimenti, come la sanguinosa rivolta anti-sikh a Delhi nel 1984. Nel campo della poesia, che spesso indulge al mero esercizio stilistico secondo la raffinata tradizione del genere, spicca in senso innovativo la voce di Z. Moradabadi; suggestive atmosfere metafisiche evocano le liriche di N. Khanqahi.

Letterature dravidiche

La letteratura kannaḍa (o canarese) vede profilarsi nel 10° sec. due generi letterari: il marg (aulico e sanscritizzato) e il deshi (più semplice e vernacolare); ma si afferma anche la letteratura devozionale jaina, di stile campu, misto di poesia e prosa in cui si espressero i tre sommi poeti dell’epoca: Pampa, Ponna e Ranna. Nel 12° sec. si fa strada l’induismo, specie un monoteismo śivaita, che diede vita al genere vacana, prosa scarna e lineare, di cui fu massimo esponente Sarvajna. Anche il campu si fece più semplice e scorrevole, come testimoniano le opere di Raghavanka, e in questa forma rinnovata si espresse, dal 13° sec., la letteratura devozionale viṣṇuita, che ebbe anche una forma poetica popolare, quella dei bardi mendicanti dās («servi del Signore»). Nel 16° sec. il primato letterario spetta alle traduzioni di opere sanscrite. Nel 17° sec. grande poeta campu fu Śadakṣara. La letteratura del Novecento deve molto all’influsso di R. Tagore; nomi di spicco sono D.R. Bendre «Ambikatamayadatta», V. Gokak, K.V. Puttappa, premiato dalla Sāhitya Akademi per il suo Rāmāyaṇa, G. Adiga per la poesia; nella prosa si segnalano V.A. Māsti e P. Lankesh. Il dramma, ancorato fino al 19° sec. alla tradizione folcloristica in versi dello yakṣagāṇa («canto del genio»), ha il suo maggiore rappresentante in T.P. Kailasam. Influenzata dall’Occidente, la letteratura kannaḍa del Novecento è caratterizzata da una vena di scetticismo che ha creato filoni poetici e narrativi ricchi di ironia e paradossi. Il movimento Dalit-Bandaya, «Unione degli emarginati» (1978), fortemente impegnato sul fronte sociale, si schiera dalla parte delle classi più povere e trova in Siddhalingayah e in D. Mahadeva i principali esponenti. Per la poesia si segnalano R. Sharma, C. Sarvamangala (una delle voci femminili più interessanti), Pu. Ti. Na. (pseudonimo di P.T. Narasimhacar), che rinnova l’interesse per l’epica.

La letteratura malayāḷam vera e propria, a parte il ricco repertorio folcloristico, è attestata dal 9° sec. in uno stile ibrido e ornato detto Maṇipravāḷam, con forti influenze tamil, ma soprattutto sanscrite. Le opere più notevoli di questo filone furono, nel 14° e 15° sec., quelle del genere sṛṅgār, poesia musicale erotica, ove emerge l’Uṇṇunilī Sandēśam. In questo periodo fiorisce anche lo stile campu, cui appartiene una vastissima produzione. Nel 16° sec. spicca la figura di Eluttaccan, iniziatore di una corrente didattica e devozionale, mentre si affermano forme di arte drammatica popolare come il Tuḷḷal (danza accompagnata dalla recitazione di versi spesso satirici) e la Kathakaḷi. Nel periodo che va dalla fine del 19° sec. alla prima metà del 20° sec. si possono segnalare K. Āśān, iniziatore di una corrente romantica, N.M. Vaḷḷattōl, gandhiano e nazionalista, P.I. Uḷḷūr e Ś. Kuruppụ. Nella prosa si affermò il romanzo sociale e di costume con le opere di C. Mēnōn; nel Novecento T.Ś. Piḷḷa ha affrontato con toni realistici e anticonvenzionali temi scabrosi.

Verso la fine degli anni 1980 dopo un periodo in cui la produzione critica sembrava prevalere su quella creativa, si affermano nuove tendenze letterarie. In poesia, il recupero dell’identità regionale e linguistica ha aperto un nuovo corso, anche se l’uso dell’idioma dravidico desanscritizzato di poeti come N.N. Kakkad e M. Govindan rischia un’artificiosità di segno opposto. Una voce isolata è stata quella di P. Balan, poeta progressista, poco prolifico, che si è espresso con rabbia e sarcasmo, ma con un sommesso sentimento di amore e simpatia. Tra la fine degli anni 1980 e l’inizio degli anni 1990 maturano talenti come B. Chullikad e A. Ayyapan. Nuovo per la letteratura kannaḍa e indiana in genere è il filone fantastico e immaginifico che ha i suoi capiscuola in O. V. Vijavan e in M. Mukundam.

Nella letteratura tamil il genere caṅkam, che secondo la tradizione risale a un passato assai remoto, è attestato già nel 3°-4° sec. d.C. dalle due antologie Pattuppāṭṭu («I dieci idilli», poemetti epico-romantici) e Eṭṭuttokai («Otto antologie», liriche di argomento vario). Grandi poeti di questo periodo furono Kabilar e Avvai, poetessa di ispirazione epico-marziale. Di poco posteriore Tiruvaḷḷuvar, autore del Tirukkuraḷ, opera etico-didascalica, e Iḷankōvāṭikaḷ, autore di uno dei classici dell’epica tamil, il Cilappatikāram. Fra il 4° sec. e il 9°, fiorisce la letteratura devozionale, sia śivaita sia viṣṇuita, in parte custodita nelle raccolte antologiche Devaram e Divya-prabhandam, ma anche buddhistica e jaina. Tra il 10° sec. e il 13° predominò l’epopea, con opere come il Periyapurāṇam e il Kamba-rāmāyaṇam. Seguì un lungo periodo di decadenza, interrotto dal movimento poetico śivaita dei sittar, animati da crudo cinismo nei confronti delle passioni umane, e dalle opere anonime di cantori mendicanti, eredi del genere caṅkam, ispirate a temi popolari e quotidiani. Un risveglio letterario si ebbe in epoca moderna, con I. Suvamihal (19° sec.), moderato śivaita, e S. Bhārati (19°-20° sec.), patriota e riformatore, sulle cui orme si trascina una scialba corrente imitativa, da cui si discostano poeti di talento fra cui primeggia B. Dasan. Il rinnovamento della prosa fu all’inizio sostenuto da intenti epurativi della lingua tamil, ma acquistò profondità con il romanziere Kalki, R. Rājagopālachari e con novellisti di talento come P. Pittan. Anche la letteratura tamil, alla fine del 20° sec. subisce l’influenza del movimento Dalit-Bandaya e, nonostante gli esiti talora eccessivamente ideologici e didascalici, non mancano interpreti di alta sensibilità e spontaneità, come nel caso dello scrittore musulmano T.M. Meeran, che coglie con grande maestria il conflitto tra l’oppressività religiosa dei mullah e l’inevitabile avanzata della modernità. Si ricorda inoltre il romanziere Sivakami, che mette a nudo l’inconscia violenza maschilista della società rurale. Nel campo della novellistica si distingue M. Aranganathan con la raccolta Veedu Peru (1987), costruita su una felice invenzione letteraria: le storie, con protagonisti diversi ma omonimi, formano un affresco che illumina la varietà delle vicende e dei sentimenti umani.

La letteratura telugu antica (10°-15° sec.) è caratterizzata per lo più da rifacimenti di classici sanscriti, a opera di poeti e grammatici quali Nannaya (11° sec.), Tikkanna (13° sec.), Potana (15° sec.). Il 16° sec. vide il fiorire della letteratura prabhanda, caratterizzata da virtuosismi verbali, con esponenti di rilievo in A. Peddana e P. Sūranna, e due poetesse, P.R. «Raṅgajī» e K. Molla; benché impoverito nei contenuti e infarcito di eccessivi preziosismi, questo genere fu ancora molto coltivato nel 17° sec. e parte del 18°; va ancora ricordata in questo periodo la figura di K. Timmanna, autore del Rasikajana manobhiraman, considerato un capolavoro nel suo genere, e iniziatore del genere erotico, che ebbe grande fortuna nei decenni successivi. Rinnovatori della letteratura telugu (19°-20° sec.) furono K.V. Pantulu, V.V. Shastri e K.V. Puntul, i primi due poeti di grande purismo stilistico, il terzo romanziere impegnato di stile piano e colloquiale. Una svolta decisiva si ebbe, nella poesia, con R. Subbarao, poeta lirico romantico, e S.S. Rao «Shri Shri», fondatore dell’abhyudāya kavitā, o poesia progressista, in cui fa ingresso la lingua idiomatica. La ricerca di una scioltezza e naturalezza linguistica caratterizza gran parte dei poeti del Novecento, come B. Rāmdās, E. Subbrahmanyam, «Murayya». Nella prosa, che coltiva con maggiore successo il racconto breve, pochi i nomi di spicco, fra cui N. Shastri e «Buchi Babu».

Tuttavia, è nel corso degli anni 1980 che la letteratura telugu, in precedenza dominata da intenti ideologici di ispirazione marxista, ha subito un cambiamento più marcato, specie nel campo della poesia, dove vengono accentuati i toni intimi e introspettivi, espressi con malinconia da M. Prasad, con senso di frustrazione e disagio da Ajanta, con sentimento e immaginazione da Ismail. Non viene meno comunque il tradizionale impegno sociale della letteratura, espresso per esempio attraverso la satira da A. Venkataram (Baanisatvam ammabadum «Schiavi vendesi», 1987). Nei primi anni 1990 si sono rivelati nel campo della novellistica autori come M. Raju, V.S.R. Murthy e M. Rajaram, il quale, attivo fin dagli anni 1950, ha pubblicato una sua antologia nel 1991. Un genere nuovo, proposto da giovani scrittori (Y. Veerendranath, Lalla Devi, Parthasarati, Madhu Babu) è quello della letteratura del brivido, che gioca soprattutto sul macabro.

Letteratura in lingua inglese

La diffusione, in I., della cultura e della lingua inglese, attraverso le istituzioni scolastiche e le strutture amministrative, a partire dal primo Ottocento agì indubbiamente come mezzo di dominio ma fornì anche uno strumento di comunicazione, dapprima limitato a un’élite intellettuale e sociale ma progressivamente allargatosi, cosicché, pur se l’inglese non rientra tra le lingue ufficiali sancite oggi dalla Costituzione indiana, esso permea come lingua e come referente culturale larga parte della società indiana. La letteratura indiana di lingua inglese, nel trasferire in un mezzo espressivo formalmente diverso caratteristiche di fondo tipicamente indiane, approda a risultati di grande originalità, fondendo il presente e una millenaria eredità concettuale, sociale e creativa. Accanto a testi classici, che hanno esercitato larga influenza in Occidente, come il Gitanjali (1912) di R. Tagore, si collocano autobiografie o testimonianze politiche, da quelle del Mahātmā Gandhi agli scritti di J. Nehru. Si deve poi rammentare l’importanza cruciale della poesia di Srī Aurobindo, il cui poema Savitri va considerato uno dei vertici della poesia contemporanea, per l’amplissimo respiro che ne fa uno dei testi epici più lunghi in lingua inglese insieme al Paradise lost di J. Milton, e per la sua architettura filosofico - esistenziale.

Nella narrativa, dove la letteratura indiana di lingua inglese offre il meglio di sé, spiccano M.R. Anand, per il suo realismo sociale; R.K. Narayan, con il suo umorismo che stinge nel satirico; R. Rao, con la sua indagine filosofica ricca di istanze religiose e sociali. Romanzo unico nel suo genere, All about H. Hatterr (1948; ed. ampliata, 1986) di G.V. Desani, tra realismo, simbolismo e vertiginosa esplorazione linguistica, guarda al colonialismo inglese con sottile occhio interno. Nelle generazioni successive, meritano particolare attenzione la scrittrice K. Markandaya (The golden honeycomb, 1977), K. Singh, il più rilevante tra gli scrittori della cosiddetta letteratura della spartizione, ossia la separazione tra I. e Pakistan (Train to Pakistan, 1981); A. Joshi, sorta di Camus indiano cui si deve il tormentoso ritratto dell’alienazione; l’abilissima A. Desai, con la sua rappresentazione articolata e complessa del mondo femminile (A village by the sea, 1982; In custody, 1984). Il più brillante scrittore della generazione degli anni 1950 è A. Ghosh, autore di romanzi notevoli, come The circle of reason (1986) e The shadow lines (1990). S. Rushdie, autore da considerare a pieno titolo interno al panorama letterario della Gran Bretagna, ha espresso con rara maestria una peculiare fusione tra arte del narrare ancestralmente indiano-islamica e modelli europei.

Si dovrà infine registrare l’importanza della diaspora indiana, fatta di scrittori di matrice indiana (massimo il caribico V.S. Naipaul, premio Nobel per la letteratura nel 2001) o indiani emigrati, tra cui, oltre a Rushdie, ricordiamo la scrittrice B. Mukherjee, residente negli USA e in Canada (Darkness, 1985; Leave it to me, racconti, 1997); R. Mistry, un parsi di Mumbai trasferitosi a Toronto (Such a long journey, 1991; A fine balance, 1996), e A. Chatterjee che ambienta il suo romanzo, Across the lakes (1998), nel mondo industriale e finanziario della Calcutta anglicizzata.

Dagli anni 1980, la narrativa indiana di lingua inglese ha conosciuto un notevole successo editoriale, testimoniato anche in Italia da numerose traduzioni. Oltre agli autori già citati è da ricordare la scrittrice S. Deshpande (The dark holds no terrors, 1980; A matter of time, 1996; Small remedies, 2000). Molti autori hanno raggiunto notorietà soprattutto all’estero. La citata A. Desai ha continuato a scrivere romanzi (Baumgartner’s Bombay, 1988; Fasting feasting, 1999) e racconti (Diamond dust, 2000) in cui il substrato culturale indiano è reso attraverso moduli narrativi affini alle tecniche occidentali. V. Seth è autore di liriche e di A suitable boy (1993), romanzo di ampio respiro, vera e propria saga in cui la tradizione narrativa indiana è coniugata sapientemente con i modelli europei. V. Chandra nel 1995 si è aggiudicato il Commonwealth writers prize con il romanzo Red earth and pouring rain, originale sintesi di stilemi indiani tradizionali e formule del tutto moderne che richiamano la realtà virtuale. Tra gli autori più noti, la scrittrice A. Roy, impegnata anche in senso ambientalista, che ha esordito con il romanzo God of small things (1997), divenuto un vero e proprio caso letterario.

Arte e architettura

Preistoria e protostoria

Risalgono al Mesolitico o, secondo un’altra ipotesi, al Paleolitico Superiore, le prime manifestazioni artistiche note, costituite dal gruppo più antico di un vasto complesso di pitture e disegni rupestri con scene di caccia, di combattimento, figure animali, rintracciate in ripari nella roccia nel Madhya Pradesh. Un insieme di culture, le cui fasi iniziali (cosiddetta Early Food Producing Era, 6500-5000 a.C.) sono documentate nel sito di Mergarh (Pakistan), costituisce la base della prima grande civiltà urbana dell’I. (civiltà dell’Indo o di Harappā: 2600-1900 a.C.); la sua diffusione, dai confini orientali del Pakistan al Gujarat indiano, segue il tracciato dei grandi sistemi fluviali dell’Indo e dell’Hakra/Ghaggar (estinto). I 1500 siti identificati sono organizzati attorno a centri dominanti (Mohenjo-Daro, Harappā, Ganweriwala, Rakhigarhi e Dholavira) e integrati, con diverse specializzazioni, in un sistema economico basato principalmente sul commercio, specie a lunga distanza.

Gli insediamenti urbani sorgono in genere su enormi piattaforme in crudo, rivestite di mattoni cotti e delimitate da recinzioni monumentali (di difesa militare, o contro le esondazioni dei fiumi) che talvolta, forse con significato ideologico, circoscrivono anche settori interni della città; un preciso piano regolatore governa sistemi di acquedotti e fognature e di smaltimento di rifiuti solidi, il sistema viario e l’edilizia pubblica e privata. La produzione ceramica, metallurgica, litica e, in particolare, la lavorazione delle pietre dure documentano tecnologie sofisticatissime. Poco si sa della religione e, più in generale, dell’universo ideologico della civiltà dell’Indo; non si sono rinvenuti, o riconosciuti come tali, edifici religiosi, né è stata decifrata la scrittura, di cui pure si conoscono numerosissime, ancorché brevi, attestazioni, soprattutto nei caratteristici sigilli, con iscrizioni accompagnate da figurazioni simboliche di incerto significato. Il collasso della civiltà harappana, probabilmente a seguito di crisi ambientali ed economiche, fu accompagnato dal riflusso verso una economia di villaggio.

Si colloca in questo quadro il discusso arrivo in India degli Ari, ritenuti i portatori della cultura vedica, base della cultura indiana odierna. Documentato da una prestigiosa letteratura (i Veda), ma poco dall’archeologia anche per l’uso, in architettura, di materiali deperibili, questo periodo resta in parte un enigma storico in cui è difficile collocare se non rintracciare il lascito delle culture autoctone dell’età del Bronzo e su cui prosperano interpretazioni spesso fortemente ideologiche. Di natura sostanzialmente aniconica, la cultura religiosa di epoca vedica non prevede templi; il luogo sacro doveva essere un tempio naturale, semplicemente (forse non sempre) recintato.

Le regioni del sud non risentirono della civiltà dell’Indo; fino alla metà del 1° millennio le attestazioni archeologiche consistono soprattutto di strutture megalitiche, collegabili a società agricole la cui fisionomia si coglie dalla tipologia delle sepolture, che attestano ritualità funzionali ai cicli stagionali, e dei corredi in esse deposti.

Arte del primo periodo storico (4° sec. a.C. - 4° sec. d.C.)

La dinastia Maurya (321-185 a.C.), con la quale sorge il primo grande impero indiano, che abbraccia gran parte del Subcontinente, corrisponde a una nuova fase di urbanizzazione. Le tracce archeologiche sono più consistenti, grazie all’uso di materiali durevoli, quali il mattone cotto e la pietra, soprattutto nell’arte monumentale, che rielabora nel linguaggio formale indiano elementi persiani, mesopotamici e forse ellenistici (capitelli campaniformi, leoni alati, grifoni, ornati vegetali) e, allo stesso tempo, offre un’immagine indiretta delle tecniche costruttive, con la riproduzione nei rilievi di architetture lignee, nello sforzo di adattarne i modelli alla pietra. Le rovine di Pāṭaliputra (presso l’odierna Patna) conservano un ricordo della straordinaria ricchezza della città e del palazzo reale, descritti da Megastene, ambasciatore greco alla corte dei Maurya.

Opere monumentali, veicoli di propaganda religiosa e imperiale, sono attribuite al grande sovrano Aśoka, che le fonti ricordano come fervente buddhista. Tra esse si annoverano alcuni grandi stūpa, edifici di forma emisferica, impervi, destinati a contenere reliquie, che costituiscono l’unità fondamentale dell’architettura buddhista. Quelli fondati da Aśoka, che la tradizione indica con l’appellativo di Dharmarājika, sono i più antichi sin qui noti. Ad Aśoka risalgono anche pilastri isolati (lāt, alcuni dei quali potrebbero tuttavia essere più antichi), riproduzione simbolica dell’axis mundi, eretti in luoghi sacri. Alcuni di essi sono in situ, di altri in vari musei si conservano i resti, fra cui il famosissimo capitello di Sārnāth, divenuto emblema della repubblica indiana: in arenaria, dalla superficie fortemente levigata, si compone di un elemento campaniforme, sormontato da un abaco circolare su cui sono raffigurate a rilievo quattro ruote, alternate con figure animali (un toro, un leone, un elefante e un cavallo); sull’abaco sono quattro leoni attergati, sormontati in origine da una grande ruota. Tanto la ruota quanto gli animali, in cui alcuni studiosi colgono echi della tradizione aniconica più antica, si ispirano a una complessa simbologia astrale.