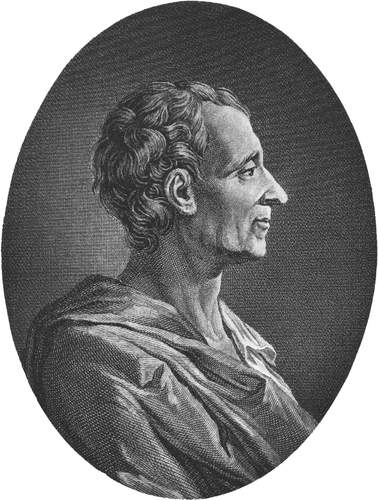

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di

Filosofo (La Brède, Bordeaux, 1689 - Parigi 1755). Studiò presso gli oratoriani e si laureò in giurisprudenza a Bordeaux. Consigliere del parlamento di Bordeaux, nel 1716, dopo la morte di uno zio da cui ereditò la carica e la baronia di Montesquieu, ne divenne presidente. Nello stesso anno fu eletto membro dell'Académie di Bordeaux. Soggiornò a Parigi dal 1721 al 1725; nel 1726 vendette la sua carica di presidente; nel 1728 fu eletto membro dell'Académie française. Viaggiò in Austria, Italia, Germania, Olanda, Inghilterra; tornato in Francia nel 1731, dal 1734 attese alla sua opera maggiore, De l'esprit des lois, che apparve a Ginevra nel 1748. Come egli stesso dice in una lettera, quest'opera può considerarsi il punto d'approdo di tutte le sue precedenti ricerche ed esperienze, che furono larghe e varie. Nel 1716 aveva scritto una Dissertation sur la politique des Romains (postuma), nella quale, evidentemente influenzato da Machiavelli, sostiene l'utilità politica della religione (tesi sulla quale tornerà nell'Esprit des lois). Dal 1718 al 1721 si era dedicato a ricerche scientifiche di fisica e storia naturale, e nello stesso tempo preparava le Lettres persanes, che uscirono anonime ad Amsterdam nel 1721 e in cui appaiono molti motivi tipici di M.: polemica contro le dispute religiose e l'intolleranza, funzione morale e sociale della religione e sua sostanza razionale, polemica con Hobbes, rifiuto del dispotismo, difesa dei parlamenti come garanzia di libertà. Al 1725 risale un Traité général des devoirs (in parte perduto), d'ispirazione stoica, al 1726 o 1727 le Considérations sur les richesses de l'Espagne (postume), al 1734 le Réflexions sur la monarchie universelle en Europe (contro lo spirito di conquista) e le celebri Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. In queste Considérations M. esalta la Roma repubblicano-senatoria, quale fu raffigurata da Livio: la grandezza dei Romani fu il frutto delle loro virtù, per la saldezza e coesione sociale che esse produssero; la decadenza fu causata dal venir meno di questa coesione. In tale analisi della storia romana si annuncia la nozione, tipica di M., di "spirito generale" di un popolo. "Molte cose - egli scriveva più tardi nell'Esprit des lois - guidano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime di governo, le tradizioni, i costumi, le usanze: donde si forma uno spirito generale, che ne è il risultato": di queste "cause" ce n'è una che agisce, nelle varie nazioni, con maggior forza, le altre "cedono in proporzione". Lo "spirito generale" è per M. un principio di analisi e, nel medesimo tempo, un criterio pratico. È un principio di analisi perché M. descrivendo, poniamo, le forme di governo, mostra come a ciascuna corrispondono particolari modi di sentire (per es., al governo repubblicano corrisponde la virtù), particolari leggi, costumi, ampiezza di territorio (la repubblica è più adatta agli stati piccoli, la monarchia ai medî, il dispotismo ai grandi imperi). È un criterio pratico, perché bisogna legiferare in conformità con questo spirito generale, badando a utilizzare anche i difetti, che vi si trovano mescolati alle virtù. Questo atteggiamento realistico è stato interpretato da alcuni (per es., da Helvétius) come arrendevolezza di fronte al pregiudizio. Ma accanto al realismo c'è in M. un'esplicita ispirazione razionalistica e critica che partecipa di tutti i motivi dell'illuminismo politico: repubblicanesimo, pacifismo, autonomia del cittadino di fronte allo stato (e quindi antidispotismo), anglofilia, tolleranza religiosa, egualitarismo. E si ritrova nella distinzione dei tre tipi di governo: repubblicano, monarchico, dispotico. Il governo repubblicano può essere democratico o aristocratico. Nella democrazia il popolo è a un tempo sovrano e suddito; la logica della democrazia è ugualitaria e condurrebbe anche all'eguaglianza della fortuna; ma poiché realizzare questa eguaglianza è difficile, bisogna limitarsi alle fortune mediane. Principio della democrazia è la virtù, intesa come amore della patria e della eguaglianza. La democrazia deve poi essere rappresentativa e non diretta; la democrazia diretta è la degenerazione della prima, perché corrompe lo spirito di eguaglianza massimizzandolo in esigenza di eguaglianza estrema. L'eguaglianza di M. non è dunque livellatrice ma moderata, implicante differenze, che sono garanzia di virtù. L'aristocrazia comprende la distinzione tra nobili e popolo: i nobili formano un corpo con proprî interessi, che reprime il popolo. Ma sorge il problema dell'osservanza delle leggi da parte degli stessi nobili. Le vie sono due: o quella di una "grande virtù", o quella di una virtù minore, che è la moderazione. Nel primo caso i nobili diventano eguali al popolo ed eventualmente formano una "grande repubblica", cioè una democrazia; nel secondo caso, ossia con la moderazione, i nobili si rendono eguali fra loro, e ciò determina la loro conservazione; la moderazione è dunque l'anima del governo, appartiene a uno solo; ma nella monarchia il governo è saggio e temperato, nel dispotismo si ha al contrario il puro arbitrio, la forza bruta. La monarchia si fonda sull'onore, il dispotismo sulla paura. È evidente che dalla democrazia al dispotismo abbiamo un graduale regresso dall'unità di governanti e governati (democrazia) alla piena dualità (dispotismo). A queste forme di governo M. commisura una serie di fattori (territorio, vita economica, costumi) per stabilire le reciproche compatibilità. Ciascuna forma di governo presuppone dunque determinate condizioni; l'importante è che il governo non sia dispotico, che cioè la libertà del singolo sia garantita, intendendosi per libertà sicurezza della propria persona e dei proprî beni (la proprietà è caratteristica della condizione civile). E a questo proposito M. si riferisce a due modelli, il governo costituzionale inglese e la monarchia francese, limitata dall'aristocrazia. In entrambi i casi si hanno quella divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), quella presenza di diverse forze sociali con poteri proprî, che costituiscono la migliore garanzia dell'autonomia del cittadino: in Inghilterra il potere appartiene alle due camere e al monarca che si equilibrano a vicenda; in Francia si hanno i corpi intermedî, formati dall'aristocrazia e limitanti il potere monarchico; senza aristocrazia si passerebbe allo stato popolare o a quello dispotico. Questo "governo gotico", fondato sull'equilibrio dei privilegi, è "il tipo migliore di reggimento politico che gli uomini abbiano potuto immaginare". È evidente che con ciò debba intendersi che il "governo gotico" francese (e il suo equivalente britannico) è il miglior governo storicamente manifestatosi; mentre su un piano di pura teoria la forma razionale di governo, quella che realizza l'unità di governanti e governati, è quella democratica.