Brónzo, Età del

Brónzo, Età del Espressione introdotta nella letteratura paletnologica nel 19° sec., per indicare, nel quadro della storia dell’umanità, la fase intermedia tra l’Età della Pietra e quella del Ferro. Il concetto di ‘età dei metalli’ è oggi ritenuto puramente convenzionale, in quanto riunisce in un’unica definizione le età del Rame (o eneolitica o calcolitica, tra il 3500-2300 a.C. per la maggior parte dell’Europa), del Bronzo (2300-700 a.C.) e del Ferro, considerando in maniera esclusiva la diffusione della metallurgia quale elemento caratterizzante, a livello tecnologico e socio-economico, di realtà effettivamente ben più complesse.

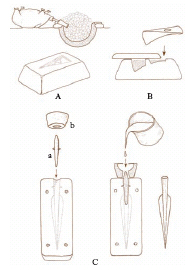

Nell’Età del Bronzo, con la scoperta della metallurgia, l’impiego di manufatti in pietra, ancora comune durante l’Eneolitico, divenne più raro, mentre si diffusero attrezzi e utensili in bronzo dapprima e in ferro poi, ascrivibili a categorie funzionali in precedenza ignote. Nell’ambito dell’Età del Bronzo si possono distinguere i periodi antico (2300-1700 a.C.), medio (1700-1350 a.C.), recente (1350-1200 a.C.) e finale (1200-700 a.C.); per la cronologia italiana l’Età del Bronzo cessa intorno al 1000 a.C., per quella egea (estesa da non pochi studiosi a molte regioni dell’area balcanico-danubiana) intorno al 1100 a.C. Le fasi più antiche, tra la fine del 3° e la prima metà del 2° millennio a.C., furono caratterizzate dalla diversificazione di funzioni, forme di lavorazione e aree di scambio dei vari tipi delle classi materiali; la ceramica e il metallo in particolare sono le categorie di reperti più ampiamente documentate. Fattore unificante fu il significato assunto dal metallo per il suo valore economico (v. fig.).

Tra gli elementi di diversificazione regionale, come si evince dai contesti funerari, ebbe un ruolo importante il livello interno di stratificazione sociale: mentre in alcuni casi (tombe a tumulo del Wessex, tombe in abitato della cultura di El Argar in Spagna sud;orientale, alcune deposizioni con camera in legno sotto tumulo della Germania) si hanno indizi sufficientemente chiari di differenze sia nel corredo sia nella struttura e nella disposizione delle sepolture (verosimilmente riferibili all’esistenza di élites), in altri contesti coevi non si riscontra alcun elemento chiaramente interpretabile in questo senso. Accanto al carattere monumentale delle strutture tombali si afferma in questo momento la composizione del corredo funebre secondo regole fisse, con un’ampia panoplia di armi, associata a oggetti di ornamento non di rado in oro o in altri metalli pregiati. Lo sviluppo di forme di articolazione sociale in senso verticale fu determinato da una pluralità di fattori, per l’analisi dei quali sono necessari studi contestuali, in gran parte ancora da realizzare; tra le possibili cause che favorirono la crescita del potere economico di élites locali, il controllo di alcune materie prime (per El Argar si può pensare alla vicina presenza di fonti di minerali metallici) e delle principali vie di traffico commerciale. L’organizzazione di una rete di scambi incentrata sul mondo miceneo già prima della metà del 2° millennio a.C. può avere potenziato alcuni fenomeni già in atto nelle aree italiane più a contatto con l’Egeo (in particolare alcune zone dell’Italia meridionale e della Sicilia), quali l’estrazione della porpora dai muricidi e la produzione dell’olio di oliva. In Italia meridionale non sembra tuttavia riscontrabile in questo periodo la presenza di élites in grado di esercitare un controllo all’interno della propria comunità residenziale; si rileva unicamente un aumento della bellicosità, testimoniato dall’erezione di mura difensive. Altro elemento tipico dell’Età del Bronzo in Europa fu il fenomeno dei cosiddetti ripostigli, depositi di oggetti interi o frammentari in bronzo, da interpretare come forma di accantonamento di surplus, sia che si consideri come modalità di tesaurizzazione di carattere premonetale, sia che si voglia vedere in esso una manifestazione di tipo cultuale.

Si diffonde inoltre il modello dell’insediamento permanente su altura fortificata, dove spesso trovano luogo anche stabili officine metallurgiche. Durante le età del Bronzo e del Ferro tuttavia, l’Europa fu caratterizzata, a differenza delle civiltà orientali, solo da cicli regionali di stabilità insediativa, sia pure secondo una tendenza di progressiva sedentarizzazione.

Verso la fine del Bronzo Antico, soprattutto in un’area circoscritta della regione danubiano-balcanica (gli esempi più significativi si attestano a Barca in Slovacchia e a Feudvar in Serbia), fece la sua comparsa un tipo particolare di modello insediativo, caratterizzato dalla presenza di uno spazio cinto da fortificazioni con abitazioni disposte all’interno secondo criteri, evidentemente programmatici, di ortogonalità. In tali contesti sono stati individuati grandi sepolcreti a incinerazione, anch’essi contraddistinti da apparente uniformità del rito e dei corredi. Durante il Bronzo Medio nell’Europa centrale tali aspetti sembrano scomparire, per lasciare il posto, nei sepolcreti sotto tumulo, a segni evidenti di differenziazione sociale (monumentalità degli impianti, ricchezza dei corredi funebri); contestualmente sembrano perdere importanza gli insediamenti di altura fortificati e permanenti, sostituiti da forme più sparse e instabili di abitato. Un’eccezione in questo senso è costituita, a S delle Alpi, dalle palafitte e dalle terramare della Valle Padana, con abitati fortificati dalla regolare planimetria ortogonale.

Le fasi più mature dell’Età del Bronzo sono caratterizzate, sul piano funerario, da forme di ostentazione meno accentuate rispetto al passato; tuttavia nello stesso tempo ebbe inizio, sia pure con modalità variabili a seconda delle aree, un processo di consolidamento delle diversificazioni sociali interne; fenomeno connesso fu lo sviluppo delle produzioni di élite (armi difensive e recipienti di bronzo laminato in diverse parti d’Europa, manifattura di vasellame tornito nel Mediterraneo centrale), spesso ispirate, quando non direttamente importate, dal mondo miceneo. Si riscontrano affinità anche strette tra i diversi gruppi regionali dell’aristocrazia guerriera d’Europa, testimoniate soprattutto dalla produzione metallurgica, che diventa indice di una vastissima circolazione di manufatti, modelli e probabilmente anche di maestranze; il culmine di questo processo si raggiunse con la cosiddetta koiné metallurgica del Bronzo recente (1350-1200 a.C.), estesa dall’Atlantico al Mar Nero, dalla Scandinavia fino a Creta e a Cipro.

In gran parte d’Europa durante il Bronzo recente e finale (ma in Italia già con il Bronzo Medio) ebbe luogo la cosiddetta Età dei Campi d’Urne, fenomeno talmente esteso da avere indotto a parlare in proposito di una «età delle migrazioni». Si affermò allora una grande stabilità di insediamento, con abitati a scacchiera e presenza sempre più consistente dei ripostigli di bronzo, manifestazione del grande sviluppo della metallurgia in atto in Europa; il rito funebre prevedeva la cremazione e la deposizione in sepolcreti molto estesi, caratterizzati sia pure con eccezioni da grande uniformità.