irrigazione

Agraria

Pratica di somministrare acqua ai terreni per rendere produttiva una zona arida, per effettuare determinate coltivazioni (per es., la risicoltura) o per aumentare la produzione agraria di un terreno normale integrando le acque di pioggia con acque derivate e condotte. Altri scopi dell’i. sono apportare fertilizzanti, dilavare il terreno da sostanze dannose, assicurare al terre;no (durante la stagione invernale) la temperatura necessaria all’attività vegetativa ecc.

Cenni storici

In Egitto, era praticato lo sfruttamento dell’annua inondazione del Nilo mediante uno sviluppato sistema di canalizzazione. Anche in Mesopotamia l’i. e il drenaggio della piana alluvionale costituirono una delle principali cure dei sovrani sumeri e accadici. Notevoli le esperienze di Greci e Romani (che resero fertili alcune zone desertiche nell’Africa settentrionale).

In Italia, nell’11° sec., alla diffusione dell’i. si oppone la pertinenza delle acque vive di fiume al patrimonio privato dell’imperatore, e sono le acque di scolo e di rifiuto, quelle stagnanti, nonché le acque di sorgente (fontanili), che ne alimentano dapprima l’esercizio. Con i Comuni, tutte le acque vive sono rivendicate alla città per il beneficio del contado e riversate, in canali, sui campi: Naviglio Grande (1176), Muzza (1233), Naviglio Grande Bresciano, Seriola Fusia, Seriola Vetra dell’Oglio ecc., sono scavati in quest’epoca, come i canali derivati dai fiumi appenninici alla destra del Po. Le opere continuano con l’avvento delle Signorie sino a tutto il 15° sec., riprendono con la caduta del dominio spagnolo, si accentuano durante il periodo teresiano e guadagnano d’intensità con Napoleone, che fa progettare diversi canali e istituisce una scuola di acque e strade. Con la costituzione del Regno vengono realizzate delle opere fondamentali (canale Cavour, canale Ledra-Tagliamento, canale Villoresi ecc.). Progressivamente l’i., favorita da una legislazione speciale, assume il carattere di opera pubblica.

Tecniche di irrigazione

Le opere di presa sono di tipo diverso secondo la natura della falda che si utilizza (superficiale o sotterranea): serbatoi artificiali; traverse, fisse o mobili, costruite attraverso l’alveo del corso d’acqua di alimentazione; fontanili (o risorgive) che attingono l’acqua d’i. da uno strato acquifero sotterraneo; pozzi trivellati per la presa di acque sotterranee; gallerie filtranti che utilizzano falde subalvee ricadenti sotto il corso di fiumi; laghetti collinari, alimentati dalle acque meteoriche e dilavanti. La limitata disponibilità di risorse idriche, che contraddistingue in particolare alcune regioni aride-semiaride del Mezzogiorno d’Italia, ha suggerito il ricorso a fonti di approvvigionamento non convenzionali, come le acque salino-sodiche e le acque reflue urbane dopo adeguato trattamento depurativo. L’uso di tali fonti idriche nei sistemi agricoli presuppone però una elevata conoscenza degli effetti di impatto ambientale sulle colture. Il riutilizzo irriguo delle acque reflue richiede l’osservanza di valori limite per le concentrazioni dei macroelementi non nutritivi (Na, Ca, Mg), di quelli nutritivi (N, P, K), dei metalli pesanti (B, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb), dei microinquinanti organici; anche la presenza di batteri, elminti e virus deve essere accuratamente controllata.

Per consentire la presa di acque superficiali o l’utilizzo delle pompe, occorre realizzare canali con minima pendenza (generalmente dell’ordine di alcuni decimetri per chilometro); essi devono essere rivestiti di calcestruzzo per rendere minima la resistenza al moto dell’acqua e la perdita per infiltrazione.

I canali di i. devono seguire le linee più elevate del terreno, scendendo man mano verso valle: la loro sezione diminuisce lungo il corso per effetto delle erogazioni di acqua ai terreni. Alla minor sezione, e quindi alla maggiore resistenza lungo il contorno bagnato, deve corrispondere una pendenza maggiore per non abbassare la velocità e provocare così depositi, sul fondo, delle particelle di inerti portate in sospensione.

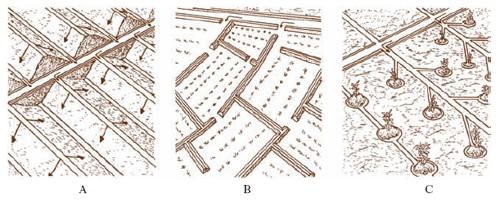

Le principali tecniche di distribuzione dell’acqua sono: per scorrimento (l’acqua viene immessa nel campo per mezzo di canaletti tracimanti disposti nella parte più alta; fig. A); per sommersione (l’acqua riempie e sommerge le zone separate da piccoli argini; fig. B); per infiltrazione (l’acqua arriva alle radici delle piante per mezzo di piccoli fossi o tubi disperdenti interrati; fig. C); per aspersione (l’acqua esce con forza da appositi spruzzatori per ricadere sul terreno sotto forma di pioggia); a goccia (o microirrigazione: l’acqua è somministrata a bassissima portata, bassa pressione e alta frequenza).

Alla raccolta e all’allontanamento delle acque in eccesso che scolano dopo l’i. (colature), si provvede con una rete di scolo, costituita da canali disposti lungo le linee più depresse del terreno e con sezioni crescenti verso valle: la rete di scolo impedisce ristagni d’acqua locali e il rialzamento della falda freatica, che impedirebbe il buono sviluppo delle colture.

La necessità di risparmio idrico e problemi d’impatto ambientale imputabili all’i. (inquinamento da fertilizzanti e salinizzazione) hanno sollecitato la messa a punto di tecniche innovative di i. basate su metodi convenienti sotto il profilo dei consumi ed efficienti sia relativamente alla produttività dell’acqua irrigua e dei nutrienti che attraverso essa è possibile veicolare sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali. Con l’ausilio di software utilizzabili su personal computer e con il supporto di dati climatici, pedologici e colturali sulla disponibilità di acqua e sul metodo irriguo adottato, si possono ottenere stime sui fabbisogni irrigui delle colture e sulla superficie irrigabile, indispensabili per il dimensionamento della rete idrica. Altre tecnologie, che tengono conto dei principi che regolano la relazione del sistema suolo-pianta-atmosfera, vengono impiegate per stabilire il momento giusto dell’intervento irriguo (pilotaggio dell’i.), prevenendo fenomeni di stress o di eccessi idrici. Tali tecniche si basano sulla valutazione dello stato idrico del terreno, sia attraverso strumenti diretti (tensiometri, sonde a termalizzazione neutronica, blocchetti di gesso) e indiret;ti, miranti alla valutazione dello stato idrico della pianta, sia mediante la stima dell’evapo-traspirazione. Vari sistemi consentono di automatizzare le manovre d’i., mediante l’uso di attrezzature (idrovalvole, elettrovalvole, sensori per il rilievo di parametri climatici o dello stato idrico del terreno) collegate a computer.

Interesse crescente sta suscitando la subirrigazione, che consente di effettuare i. di soccorso a colture generalmente non irrigate, utilizzando strutture già esistenti per la regimazione di acque sotterranee in eccesso; questa tecnica trova impiego crescente anche in ortoflorovivaistica per le piante in vasi forati alla base e poggianti su uno strato di materiale igrofilo dal quale assorbono l’acqua.

La fertirrigazione, in cui nell’acqua irrigua vengono aggiunti principi nutritivi sotto forma di fertilizzanti solubili o liquidi, oltre a fornire vantaggi di ordine economico, consente di razionalizzare le tecniche colturali, dosando i nutrienti in funzione del momento fenologico delle piante, e di evitare o limitare le perdite di fertilizzante che possono causare l’inquinamento delle falde.

Irrigatori

Gli irrigatori sono apparecchi per l’i. a pioggia dei terreni. La forma e la tecnica di funzionamento variano nei diversi tipi, che si distinguono principalmente per la pressione di alimentazione (da 1 a 5 bar), per la gittata (da 10-20 m a oltre 50 m), per l’intensità della precipitazione (da 4-5 mm/h a oltre 20 mm/h), per la forma geometrica della superficie bagnata (a superficie circolare piena o a settore, a superficie rettangolare o quadrata) e infine per l’eventuale mobilità dell’ugello (rotante od oscillante oppure statico). Nelle maggiori aziende agricole si sono diffuse grandi macchine irrigue (pivot, ranger), pressoché completamente automatiche, utilizzabili su ampie estensioni (da alcune decine a centinaia di ettari, a seconda della lunghezza dell’ala piovana) e superfici pianeggianti, che trovano applicazione per irrigare colture erbacee. Rientrano in questa tipologia anche gli irrigatori giganti semoventi, che tuttavia si differenziano per essere facilmente trasferibili in settori diversi della stessa azienda e in aziende anche relativamente distanti tra loro. Un’altra macchina irrigua è il boma, utilizzabile per irrigare con il metodo a pioggia colture erbacee o arboree di altezza contenuta (3-3,5 m) con una superficie irrigua variabile tra 15 e 30 ha. Tra le apparecchiature innovative si devono annoverare i filtri autopulenti per acque irrigue, utilizzabili per impianti d’i. a goccia, particolarmente quando le acque presentano un tenore elevato di materiale inorganico in sospensione.

Medicina

In terapia, introduzione di una soluzione medicamentosa, sotto forma di corrente liquida a modesta pressione, in una cavità mucosa (naso, vagina, uretra, retto), a scopo igienico, terapeutico o anticoncezionale. Si effettua mediante uno strumento di metallo, di vetro o anche di plastica, generalmente a sezione tubolare, di calibro variabile secondo gli usi, detto irrigatore.