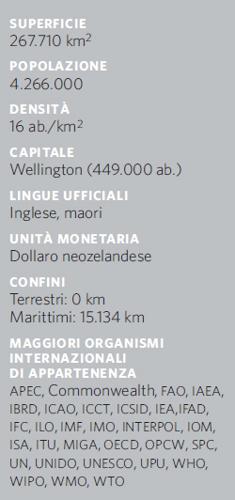

Nuova Zelanda

Stato dell’Oceania, situato a 2.000 km a SE del continente australiano.

Caratteristiche fisiche

Il territorio della N. è composto da due grandi isole (Isola del Nord e Isola del Sud), separate dallo Stretto di Cook, e da alcune isole minori (tra le quali Stewart) ancora sullo zoccolo delle due maggiori; sono considerate, invece, ‘esterne’ le isole Auckland, Campbell e Macquarie, verso l’Antartide, le isole degli Antipodi, Bounty e Chatham, verso E, le Kermadec, verso N, sul margine occidentale della profondissima fossa oceanica omonima. Liberamente associate alla N. sono, inoltre, le isole Cook, Niue e Tokelau, nel bel mezzo del Pacifico. Infine, la N. rivendica la Ross Dependency, nel continente antartico.

Caratteristica dominante di queste terre è la varietà del rilievo, per lo più accidentato: alle poche pianure, interne o costiere (Canterbury Plains), si affiancano infatti deboli alture collinari (argillo-marnose e calcaree del Terziario), presenti soprattutto nell’Isola del Nord, e montagne anche imponenti, disposte secondo l’orientamento prevalente delle due isole maggiori. Le modeste ondulazioni che formano l’ossatura delle penisole di Auckland e di Coromandel sono seguite, nella parte centrale dell’Isola del Nord, da un altopiano elevato, antichissimo massiccio, sormontato da tronchi di catene e coronato da edifici vulcanici, attivi e quiescenti, con le sommità talora ammantate da nevai: il Ruapehu (2797 m), che rappresenta la massima altezza dell’isola; all’estremità occidentale della penisola di Taranaki, il solitario Egmont (2518 m), con cratere dissimmetrico e cono avventizio. L’altopiano digradante verso la Baia di Plenty o dell’Abbondanza è sede di una differente e intensa attività vulcanica: a centinaia si contano le sorgenti calde, i geyser, le esplosioni di vapore, le solfatare, i vulcani di fango, specie nei dintorni di Rotorua. Il margine orientale dell’isola è interessato da una serie di catene, che dal Capo Est, dopo 480 km, si riallacciano, oltre lo Stretto di Cook, ai corrugamenti culminanti nelle Alpi Neozelandesi. Queste, nell’Isola del Sud, addossate alla costa occidentale, ne rappresentano la spina dorsale: si tratta di una catena, assai elevata (ben 27 cime superano i 3000 m, il più alto è il Monte Cook con 3764 m,), con pochi passi, ricca di ghiacciai (quelli di Tasman e di Murchison sono i più lunghi, nel versante orientale). Al ripido versante occidentale delle Alpi si contrappone il meno scosceso versante orientale, che degrada nei bassopiani del SE e nella fertile e popolosa pianura di Canterbury a E, la più vasta del paese, formata da sedimenti fluvio-glaciali e löss, adatta a coltivazioni diversificate, cerealicole e foraggere. I terreni vulcanici sono circoscritti alle due penisole di Banks e di Otago.

Deboli escursioni termiche, piogge abbondanti, differenze locali anche sensibili sono le caratteristiche d’insieme del clima neozelandese, in generale temperato-oceanico. L’essere poi la N. allungata per più di 1500 km in latitudine, porta, soprattutto in inverno, a differenze termiche marcate: nel S valori bassi (Dunedin: 5,3 °C, in media, nel mese più freddo) con frequenti bufere; nel N, al contrario, le temperature si mantengono dolci (Auckland: 11,1 °C), ma l’umidità è elevata. In estate, la latitudine gioca un ruolo modesto. La temperatura decresce con l’altitudine: tutti gli alti rilievi della N. sono coperti di neve in inverno, ma soltanto nelle Alpi Neozelandesi vaste distese si trovano al di sopra del limite delle nevi persistenti (2200 m sul Monte Cook). Il rilievo ha influenza anche sulle precipitazioni: all’estremità SO del paese, nel Fiordland, le piogge raggiungono i 5700 mm annui; sul lato orientale se ne registrano invece 830 a Dunedin, 630 a Christchurch, e valori ancora più bassi nella pianura di Canterbury e nei bacini isolati dell’Otago. Nell’Isola del Nord vi sono minori disparità, e la media si mantiene fra i 1000 e 1500 mm (Auckland: 1010 mm; Wellington: 1470 mm). Nella maggior parte del paese piove tutto l’anno, con una certa attenuazione nei mesi estivi.

I numerosi fiumi neozelandesi hanno per lo più corsi brevi, ripidi, frequentemente interrotti da rapide e cascate; fanno caso a sé alcuni dell’isola settentrionale, fra i quali il Waikato, il maggiore per lunghezza (320 km), immissario ed emissario del Lago Taupo, e quelli della sezione sud-orientale dell’Isola del Sud: il Waitaki e il Clutha emissari di bacini lacustri, anch’essi relativamente più lunghi. Tantissimi sono i laghi, con acque spesso profonde e di genesi diversa, tuttavia raggruppabili soprattutto in due categorie: quelli di origine glaciale, allungati e spesso ramificati ai piedi delle Alpi Neozelandesi (Te Anau, Wakatipu, Wanaka ecc.); e quelli di origine vulcanica, al centro dell’Isola del Nord (Taupo, Rotorua).

Flora e fauna

Per quanto riguarda la flora, è notevole l’assenza di generi tipicamente australiani, quali Eucalyptus e Acacia. Il carattere della vegetazione è melanesiano, ma con notevoli diversità nel paesaggio delle varie parti. Foreste pluviali si estendono nelle regioni settentrionali e nell’estremo SO. Procedendo da N verso S o salendo verso le cime dei monti, all’elemento malese si associa sempre più copioso l’elemento antartico, che è in comune con quello dell’Australia, Tasmania e regione magellanica dell’America. Le boscaglie primitive o secondarie, in seguito a distruzione delle foreste originarie, sono caratterizzate spesso dall’abbondanza della mirtacea Leptospermum scoparium o della felce Pteridium aquilinum var. esculentum. Abbondano in tutto il territorio le formazioni erbacee, essenzialmente di Graminacee.

I Mammiferi sono scarsi: alcuni Pinnipedi, Chirotteri e un roditore. Numerosi gli Uccelli, quattro famiglie sono proprie della regione; di particolare interesse la famiglia degli Apterigidi (lat. scient. Apterygidae), con due specie dette kiwi. Scarsa la presenza di Rettili: oltre a una ventina di specie di Sauri della famiglia dei Geconidi e Scincidi, è da segnalare la presenza dell’interessante Sphenodon punctatus, ultimo rappresentante del gruppo estinto dei Prosauri. Mancano Ofidi e Testuggini. Gli Anfibi sono rappresentati da due specie di rane. Tra i pesci di acqua dolce troviamo i Salmonidi, propri dell’emisfero settentrionale. I Galaxidi sono rappresentati dal genere Neochauna e da parecchie specie del genere Galaxias. Nella N. sono anche rappresentati degli Onicofori, mentre mancano gli scorpioni e i granchi terrestri.

Popolazione

Quando i primi Europei approdarono nella N., il territorio era abitato dai Maori, una popolazione di stirpe polinesiana tutt’altro che primitiva, divisa in gruppi e dedita all’agricoltura e ad alcune industrie. I veri aborigeni sarebbero i Moriori (ossia il popolo inferiore secondo i Maori), forse affini ai Melanesiani, raccoglitori e cacciatori che vivevano in caverne; sopraffatti dai Maori, furono respinti nell’Isola del Sud o nelle Chatham, dove in parte si fusero con essi. La penetrazione bianca si verificò in modo massiccio verso la metà del 19° secolo. I rapporti, dapprima abbastanza tranquilli, fra Bianchi e Maori si deteriorarono quando i primi si impossessarono delle terre con violenza e si imposero con ogni sorta di vessazioni e di abusi. Ne seguirono conflitti armati con l’inevitabile sconfitta dei Maori, il cui numero cominciò a diminuire fino a far paventare, al termine del 19° sec., una loro definitiva estinzione (nel 1896 erano ca. 42.000 individui).

La popolazione della N. è omogenea non solo dal punto di vista etnico (per il 91% è bianca), ma anche per l’origine all’interno del medesimo gruppo bianco, in quanto quasi interamente europea e discendente da immigrati britannici e irlandesi: omogeneità che trova i fondamenti nella scarsa entità numerica degli autoctoni al momento della scoperta e della successiva colonizzazione, nonché nel rigido controllo dell’immigrazione.

La tendenza demografica del paese è stata positiva per tutto il 20° sec., con una sola interruzione nella seconda metà degli anni 1970 e nel decennio seguente. L’incremento naturale ha riguardato tutta la popolazione, con un’incidenza maggiore nel gruppo etnico dei Maori, che al censimento del 2001 risultava essere di 526.281 individui, pressoché raddoppiati nel quinquennio intercensuale e giunti a costituire il 14% della popolazione totale; la componente di origine europea rappresenta il 67,6% (2005). Il rafforzamento demografico dei Maori e la loro progressiva alfabetizzazione hanno reso questo popolo sempre più consapevole della sua identità culturale e dei suoi diritti. È nato un movimento di rivendicazioni etniche, economiche e territoriali che si è posto apertamente in contrasto con le autorità del paese a partire dagli ultimi anni 1980, e che ha raggiunto in parte i suoi scopi (favorito anche dall’elezione, nel 1996, di gruppo di deputati più numeroso rispetto alle precedenti tornate elettorali): dopo aver siglato accordi relativi ai diritti di pesca, nel 1997 il governo neozelandese ha riconosciuto formalmente i torti della colonizzazione e la stessa regina Elisabetta II ha presentato formali scuse.

La popolazione neozelandese è sempre più urbanizzata (87% nel 2008).

Religione prevalente è la cristiana protestante (17,9%), seguita dalla cattolica (13%); il 27,5% della popolazione si dichiara non religiosa.

Condizioni economiche

L’agricoltura e l’allevamento, complementari tra loro, sono rimasti per lungo tempo, con le connesse attività industriali e commerciali, i pilastri della struttura economica della N. e, al tempo stesso, i motivi della sua prosperità fino alla crisi degli anni 1980, determinata soprattutto dall’aumento dei prezzi del petrolio, e che l’ha costretta, come la vicina Australia, ad allentare i vincoli che la legavano alla madrepatria britannica e agli altri paesi del Commonwealth e ad avvicinarsi alle nuove realtà politico-economiche dell’Asia orientale, nonché a ritagliarsi un suo ruolo nell’area del Pacifico. La N. ha poi superato i suoi problemi e raggiunto una nuova prosperità, non senza traumi interni, dovuti essenzialmente a un’impietosa politica di liberalizzazione e di tagli alla spesa pubblica; è stata comunque sfiorata dalle conseguenze della crisi che ha colpito i paesi asiatici alla fine degli anni 1990 e ancor più pesantemente è stata colpita dalla crisi globale del 2008-09. Per il suo PIL pro capite di 34.121 dollari (2008), che assicura agli abitanti agiatezza economica, ma soprattutto per le buone condizioni sanitarie e culturali e per la soddisfacente qualità della vita, la N. si colloca senz’altro tra i paesi sviluppati. Al raggiungimento di tali soddisfacenti traguardi ha contribuito soprattutto l’eccellente organizzazione dei servizi pubblici in genere e in particolare di quelli relativi all’istruzione, che garantiscono una ‘qualità scolastica’ di livello assai elevato.

Tra le attività primarie prevale l’allevamento: oltre a quello ovino, per il quale la N., con 40 milioni di capi nel 2006, è il sesto paese del mondo, è rilevante anche quello bovino (9,6 milioni di capi compresi i bufali). Ne consegue che la N. è uno dei principali produttori di lana (il terzo del mondo), di burro (il sesto), di formaggi e di carne: merci, tutte, anche largamente esportate. Inoltre notevole è la produzione e l’esportazione di alcuni prodotti agricoli (ortaggi e frutta), del legname ricavato sia dalle estese foreste naturali australi sia da foreste di piantagione, e l’attività peschereccia.

La modestia dell’ampiezza demografica, e quindi del mercato interno, oltre alla posizione del paese, appartata e lontana dalle maggiori aree di domanda, hanno impedito alla N. di costituirsi un apparato industriale di grandi dimensioni, fra l’altro ostacolato dalla scarsezza di fonti energetiche. Le principali attività di trasformazione sono quelle dei rami siderurgico, meccanico e petrolchimico, localizzate prevalentemente ad Auckland e a Christchurch, e quelle collegate con le attività rurali (fabbriche alimentari e lanifici sparsi in varie zone del paese). Anche il settore dei servizi è in espansione. Gli originali e suggestivi elementi del paesaggio naturale (geyser, cascate, specie floristiche e faunistiche endemiche o comunque rare), tutelati e valorizzati da un’accorta politica di protezione, sono un rilevante fattore di attrazione turistica (2.409.000 ingressi nel 2006).

Storia

Nel 1642-43 l’olandese A.J. Tasman costeggiò le parti occidentali delle due isole maggiori; il rilevamento integrale delle coste e la prima penetrazione interna furono opera di J. Cook (1769-72). In anni successivi la fama della ferocia delle popolazioni indigene impedì ogni insediamento coloniale o iniziativa missionaria, mentre sulle coste meridionali e intorno allo Stretto di Cook presero a far scalo cacciatori di balene inglesi, americani e francesi. Di qui la decimazione dei nativi, anche in conseguenza del traffico di teste umane tatuate e affumicate. La Gran Bretagna cominciò a intervenire nel 1835; creata una compagnia della N., nel 1840, con il Trattato di Waitangi, i capi maori riconobbero la sovranità britannica contro il riconoscimento del possesso dei territori tradizionalmente appartenenti a loro.

Eretta colonia della corona nel 1841, l’arrivo di nuovi coloni e l’acquisto indiscriminato di terre tribali condussero a sanguinose rivolte, placate solo nel 1872. In seguito, grazie alla scoperta dell’oro, allo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame iniziò una vigorosa ascesa economica, accompagnata dall’adozione di una delle più avanzate legislazioni sociali del tempo. Fu infatti il primo paese al mondo a riconoscere il diritto di voto alle donne (1893), oltre a istituire la pensione di vecchiaia e ad adottare una legge fondiaria che consentì l’accesso dei lavoratori alla terra. Dominion nel 1907, dopo la Prima guerra mondiale, cui prese parte a fianco della Gran Bretagna, la N. divenne Stato sovrano membro del Commonwealth (1931). Dopo anni di governi liberali, espressione degli allevatori e degli agricoltori, il crollo dei prezzi agricoli dovuto alla crisi del 1929 segnò la rovina del paese e portò nel 1935 alla formazione del primo governo laburista. Emanazione del ceto cittadino, questo creò un sistema di sicurezza sociale fra i più progrediti e un’economia orientata al protezionismo.

Nel secondo dopoguerra il paese visse un periodo di grande prosperità economica, con un sistema politico caratterizzato dall’alternanza tra National party e Labour party. Accanto a questi, negli anni 1990 aumentò la partecipazione di forze politiche minori, coalizzatesi nel 1991 nello schieramento denominato Alliance, che si fece interprete del crescente malcontento suscitato dalle misure di austerità varate dal governo conservatore di J. Bolger, in carica dal 1990: privatizzazione delle aziende statali e drastici tagli al sistema previdenziale. Nelle legislative del 1993 il National party ottenne ancora la maggioranza e J. Bolger la guida dell’esecutivo. Si trovò così a fronteggiare le proteste della comunità maori, che rivendicava maggiori opportunità economiche, sociali e culturali e la revisione del Trattato di Waitangi. La questione fu risolta con la firma di un accordo (1995) per il quale la terra illegalmente acquisita dai coloni europei negli anni 1860 fu in parte risarcita e in parte restituita. In una situazione politica incerta si giunse alle elezioni del 1996, che videro ancora prevalere il National party e Bolger a capo di un altro governo di coalizione, ma anche l’accentuarsi dell’instabilità. In forte calo di popolarità, Bolger fu costretto l’anno successivo a lasciare la guida del partito e quindi dell’esecutivo a J. Shipley. Le elezioni del 1999 riportarono al governo i laburisti, la cui leader H. Clark, nominata premier, avviò un programma economico e sociale in controtendenza rispetto alle politiche neoliberiste dei predecessori; grazie a esso, al favorevole andamento dell’economia e alla riduzione della disoccupazione, fu riconfermata anche nel 2005. Nel 2008 sono tornati al governo i conservatori, guidati da J. Key, che alle elezioni per il rinnovo del Parlamento tenutesi nel settembre 2014 ha sfiorato con il National party la maggioranza assoluta dei seggi, ricevendo il 48,06% delle preferenze ed essendo riconfermato nella carica di premier, dalla quale si è dimesso nel dicembre 2016 per ragioni familiari, designando come suo successore il vicepremier e ministro delle Finanze B. English. Il National Party del premier si è confermato vincitore alle legislative svoltesi nel settembre 2017, per quanto con un leggero ridimensionamento, aggiudicandosi 56 seggi su 120, seguito dai laburisti (46 seggi) e dal partito populista New Zealand First (9 seggi); l’alleanza tra tale formazione politica, i laburisti e i verdi ha consentito alla leader laburista J. Ardern di assumere il ruolo di premier subentrando nel mese di ottobre a English, riconfermata nella carica a seguito delle elezioni parlamentari svoltesi nell'ottobre 2020, alle quali ha ottenuto il 49,1% dei suffragi, mentre il partito di opposizione National Party si è fermato al 26,8%. Nel 2023 la donna politica si è dimessa dalla carica, fissando elezioni anticipate nel mese di ottobre, alle quali si è imposto con il 39,1% dei suffragi il centrodestra del Partito Nazionale, il cui premier C. Luxon è stato designato premier, mentre i laburisti del primo ministro uscente C. Hipkins si sono aggiudicati il 26,7% delle preferenze.

Letteratura

Gli inizi della letteratura in N. sono legati da un lato ai racconti di viaggi ed esplorazioni, dall’altro all’adozione di modelli inglesi. Una più matura coscienza letteraria si affaccia verso la fine del 19° sec., grazie a romanzieri come W. Satchell ed E.S. Grossman. Primo autore a ottenere fama internazionale fu la scrittrice K. Mansfield, nella cui opera, da molti ascritta alla letteratura inglese, la N. acquista spesso i contorni di un paradiso perduto. Ma è negli anni 1920 e 1930 che la letteratura neozelandese acquista una propria fisionomia. Per la poesia, importante è l’attività della rivista Phoenix (1932), e l’opera di poeti come R.A.K. Mason, A. Curnow e D. Glover. Tra i narratori emergono J. Mulgan, che in Man alone (1939) descrive la drammatica iniziazione al paese di un immigrato inglese; R. Hyde, con i romanzi Passport to hell (1936) e The godwits fly (1938); R. Finlayson, con racconti ambientati tra i Maori (Brown man’s burden, 1938); mentre nel filone del realismo sociale spicca Children of the poor (1934) di J.A. Lee. Ma l’autore che più influenza gli sviluppi successivi è F. Sargeson, che affronta con linguaggio colloquiale e ironico i grandi temi dell’isolamento e della solitudine. Dopo il 1945 si impone una notevole schiera di narratori: D. Davin, scrittore dalla vena satirica, autore di racconti (Roads from home, 1949) e di libri sulla guerra (The sullen bell, 1956); J. Courage, il cui romanzo The young have secrets (1954) fu uno dei maggiori successi dell’epoca; S. Ashton-Warner, che in Spinster (1958) descrive le proprie esperienze di insegnante tra i Maori; e ancora D. Ballantyne, M. Gee, M. Shadbolt. Il tema dell’adolescenza pervade molte opere, come The god boy (1957) di I. Cross. Ma la figura di punta è certamente Janet Frame (➔), scrittrice dall’immaginazione febbrile e visionaria. Assai ricco è anche il panorama della poesia, vivacizzato da riviste come Landfall (fondata da C. Brasch nel 1947) e New Zealand poetry yearbook (fondata da L. Johnson nel 1951). La personalità di maggior rilievo è J.K. Baxter, poeta di notevole sapienza formale. La generazione successiva, sostenuta da una fioritura di riviste d’avanguardia e da antologie (The young New Zealand poets, 1973), ha imposto poeti come I. Wedde e G. Langford, attivi anche come romanzieri.

Tra la fine del 20° sec. e gli inizi del 21° il panorama letterario neozelandese appare segnato, sia in prosa sia in poesia, da una costitutiva tensione tra prospettiva locale e influsso internazionale, voce individuale e storia collettiva, visione e narrazione. Legata negli anni 1960 ai modelli americani della ‘forma aperta’, del ‘confessionalismo’, della cultura beat e popolare, della performance orale, la poesia neozelandese ha assunto negli anni 1980 un’ulteriore configurazione in senso metanarrativo e fantastico, sull’onda del postmodernismo americano, ma anche di un evidente influsso delle poetiche di J.L. Borges, I. Calvino, S. Beckett. Si precisavano inoltre le linee di influenza interne dei due massimi poeti neozelandesi, lo sperimentatore ‘modernista’ A. Curnow e il profeta ‘romantico’ J.K. Baxter. L’internazionalizzarsi delle prospettive, l’incrociarsi delle forme e dei generi, l’emergere di nuove voci della poesia femminile e di quella in lingua maori rendono inutilizzabili e irriconoscibili i modelli esterni e obbligano a considerare con maggiore accuratezza oscillazioni e sfumature. Vicine all’interiorizzazione di Baxter, permeate da un senso di svuotamento e di perdita, appaiono le produzioni di L. Johnson e di A. Campbell (Stone rain. The Polinesian strain, 1992), poeta di discendenza mista, scozzese-maori, mentre l’opera di K. Smithyman (Auto/Biographies, 1992) è caratterizzata da stilizzati giochi verbali, astrazione e tecnicismo. A Curnow si rifanno, oltre a H. Witheford, gli espatriati K. Ireland (Skinning a fish, 1994; Fourteen reasons for writ;ing, 2001) e F. Adcock (Looking back, 1997), che da anni vive e pubblica in Inghilterra, esprimendo tuttavia il disagio di una mai raggiunta integrazione con la cultura locale. Tra i poeti che restano c’è chi, come B. Turner (Beyond, 1992), si isola nel sofisticato primitivismo regionale di una poesia naturale e metafisica; chi come M. Jackson (Duty free: selected poems 1965-88, 1989; Antipodes, 1996) coltiva la lirica di viaggio; mentre ha acquistato grande notorietà per le sue letture pubbliche S. Hunt. Tra gli altri poeti nati negli anni 1940 spiccano I. Wedde (Tendering: new poems, 1988; The common place, 2001), sperimentatore in metro libero e sonetti, e B. Manhire (Milky way bar, 1991), con le sue liriche brevi e intense. Tra i più giovani sono da ricordare G. O’Brien (Days beside water, 1993) e J. Bornholdt (How we met, 1995), che si caratterizza per la sua dimensione autoironica. Ricco e innovativo il contributo della poesia femminile: L. Edmond, J. Kemp, R. McAlpine, E. Smithers, C. McQueen, A. French, con versi sul conflitto di genere. Altrettanto innovativo da un punto di vista linguistico e ritmico appare il contributo della poesia maori, con l’intensa lezione di H. Tuwhare (Short back and sideways: poems and prose, 1992), che riprende nel grigio contesto dell’urbanizzazione proletaria le antiche forme del tangi (lamento funebre); non meno interessante il lavoro sulla memoria poetica di K. Hulme (Strands, 1991), autrice anche di romanzi e racconti.

La divisione netta tra realismo locale e postmodernismo americano, già evidenziata nei racconti di O. Marshall (Burning boats, 1994), si stempera nelle storie del più giovane R. Haley (Beside myself, 1990), che denuncia con toni graffianti il provincialismo e la grettezza puritana dell’isola. Mentre l’ultima narrativa di J. Frame (scomparsa nel 2004) volge verso le angosce fantascientifiche di The Carpathians (1988), si accentua l’interesse per l’horror e la detective story nell’opera di M. Gee (The crime story, 1994). Le forme del conflitto interculturale vengono riprese in chiave tragicomica da M. Shadbolt (Monday’s warriors, 1990; The house of strife, 1993), che incentra i suoi romanzi sulle guerre ottocentesche tra coloni pakeha («europei») e Maori. Anche C.K. Stead ha scritto un romanzo storico sulla spoliazione delle terre maori, The singing Whakapapa (1994). Sui problemi e sui condizionamenti delle comunità familiari e religiose indagano scrittrici come B. Anderson, F. Kidman ed E. Knox. Sui rapporti interrazziali si concentra S. McCauley, mentre all’infanzia sono dedicati i romanzi di N. Virtue. Divenuti fin dalla fine degli anni 1970 soggetti della loro stessa narrazione, e non più solo oggetto di osservazione da parte del narratore pakeha, gli scrittori maori contribuiscono a definire il quadro culturale e letterario, sia attraverso una ripresa della tradizione in lingua maori, essenzialmente orale, sacrale, performativa, quasi estinta attorno agli anni 1920 per l’imposizione dell’inglese, sia restituendo visibilità a una letteratura maori in lingua inglese, rimasta a lungo sommersa e oggi sempre più consapevole di muoversi in un contesto specificatamente polinesiano. La vivace ricezione dell’opera di J.C. Strum e di D. Awatere, e il successo del duro romanzo di A. Duff Once were warriors (1990), che costituisce una trilogia con What becomes of the broken hearted? (1996) e Jake’s long shadow (2002), rivelano a partire dall’inizio degli anni 1990 una tradizione politico-letteraria ben più sicura di sé, rispetto alle prime voci emerse negli anni 1970 dalla forzata immigrazione in città, con i racconti e i romanzi brevi di W. Ihimaera (Tangi, 1973; Whanau, 1974) e di P. Grace (Potiki, 1986).