automobilismo

Lo sport delle corse automobilistiche, articolato in due principali specialità: regolarità e velocità. Le gare di regolarità richiedono di compiere un dato itinerario attraverso punti di passaggio prestabiliti, attenendosi alle medie disposte per ogni tratto da specifiche tabelle di marcia. Le gare di velocità si svolgono negli autodromi o su circuiti stradali chiusi al traffico, seguendo percorsi di lunghezza variabile. Caratteristiche intermedie e differenti da gara a gara hanno i rally (➔).

Cenni storici

Le corse automobilistiche nacquero negli ultimi anni del 19° sec. in Francia: la prima vera e propria su strada si ebbe il 22 luglio 1894 sul percorso Parigi-Rouen. Inizialmente non vennero posti limiti alle caratteristiche tecniche delle vetture, ma presto si resero necessarie precise regolamentazioni per limitarne soprattutto potenza e velocità e suddividerle in categorie. Ebbero così inizio, nel 1906, le ‘formule’ di corsa, le quali limitavano il valore della massa a 1000 kg; l’anno successivo fu contenuto il consumo a 30 l di carburante per 100 km, poi furono introdotte le formule di cilindrata massima ecc. Nei decenni successivi tali regolamentazioni conobbero numerosi avvicendamenti. Il progresso tecnologico fece sì che l’industria tedesca, con Mercedes e Auto Union, fosse in grado già prima della Seconda guerra mondiale di raggiungere, con vetture appositamente predisposte, la velocità di 400 km/h.

Nel dopoguerra l’attività sportiva automobilistica riprese, cambiò l’autorità automobilistica internazionale e nel gennaio 1946, sulle ceneri della disciolta AIACR (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus), nacquero la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) e la sua emanazione sportiva, la CSI (Commission Sportive Internazionale). Il 1° gennaio 1947 entrò in vigore la nuova normativa per le macchine da Gran Premio. Nacque la ‘Formula di corsa numero 1’, in un primo tempo indicata come ‘Formula A’, ma destinata ad acquisire popolarità universale come ‘Formula 1’ o ‘F1’. In pratica si ufficializzarono i limiti di cilindrata di 1500 cm3 per i motori con compressore e di 4500 cm3 per quelli aspirati. Vennero anche create, per il 1949-1953, la Formula 2 (F2) e la Formula 3 (F3). La prima ammetteva le macchine con motori di 500 cm3 con compressore o di 2000 cm3 senza compressore e la seconda le macchine munite di motori di 500 cm3 di cilindrata senza compressore.

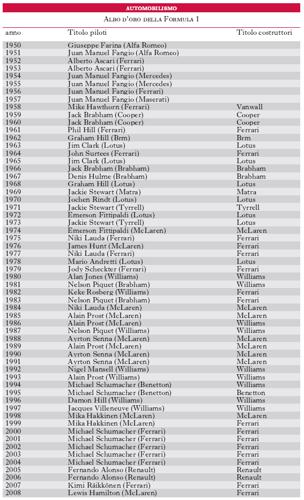

Nella primavera del 1950 vide la luce il Campionato del Mondo conduttori di Formula 1. Nel 1954 entrò in vigore la nuova F1 (motori di 2500 cm3 senza compressore o motori di 750 cm3 con compressore) che ebbe termine nel 1960. Nel 1957 fu reso obbligatorio l’impiego di carburanti commerciali. Dal 1961, e sino al 1965, rimase in vigore una versione diversa della F1, con limite di cilindrata di 1500 cm3, massa minima della vettura 450 kg, motore non sovralimentato, carburanti commerciali. A partire dal 1966 la F1 prescrisse autovetture con motore di 3000 cm3 senza compressore e di 1500 cm3 con compressore, carburante commerciale, massa massima di 500 kg (olio e acqua, ma non carburante, compresi). Anche negli anni successivi sono state via via apportate modifiche alle vetture con continui aggiornamenti dei regolamenti, riguardanti tra l’altro le caratteristiche di pneumatici e carrozzerie. La necessità di aumentare l’adesione al suolo fece nascere nel 1968 i profili alari rovesciati, gli alettoni, la cui disordinata utilizzazione fu ben presto regolamentata al fine di evitare incidenti. Nello stesso anno i costruttori che disputavano il Mondiale F1 si trovarono a dover fronteggiare i gravi problemi economici derivanti dal ritiro dalle competizioni di alcuni potenti ‘sponsor tecnici’, produttori di carburanti (Esso e BP) e di pneumatici (Firestone). Per tamponare la situazione, la Federazione internazionale dell’Automobile autorizzò l’uso delle vetture da corsa come veicoli pubblicitari. Le vetture di ogni categoria, le tute e i caschi dei piloti si riempirono di messaggi e marchi commerciali: il sacrificio estetico fu compensato da un afflusso di denaro senza precedenti, che crebbe ulteriormente a partire dalla metà degli anni 1970, quando le televisioni di tutto il mondo incominciarono a trasmettere la telecronaca diretta integrale di ogni Gran Premio. Le gare valevoli per il Mondiale F1, che negli anni 1950 si erano mantenute su una media di 8-9 per stagione, raddoppiarono.

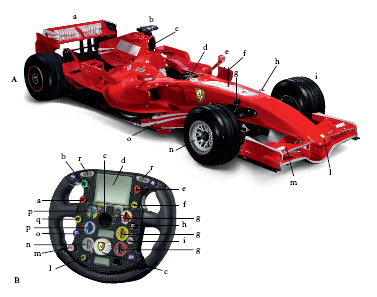

Nel 1976 le norme sportive per la prima volta si occuparono direttamente di sicurezza (imponendo vincoli progettuali), che negli anni successivi diventò l’autentica discriminante di ogni mutamento regolamentare. Grande successo ha avuto, dal 1977, il motore sovralimentato con turbocompressore a gas di scarico (motore turbo), introdotto dalla Renault e poi adottato dagli altri costruttori. Tali motori consentivano potenze molto elevate ma proprio per questo non erano esenti da punti deboli, quali per es. i ‘salti’ di erogazione e le enormi sollecitazioni ai freni. Attraverso processi di sintesi si svilupparono nuovi carburanti specifici, con elevate caratteristiche antidetonanti, che si sostituirono a quelli, tradizionali, di raffinazione. Dal 1984 furono anche poste limitazioni al consumo di carburante delle vetture con motore turbo per incentivare i costruttori a migliorare l’efficienza dei motori stessi.

Dopo il divieto dei motori turbo (1989), a causa dei costi crescenti e di potenze sempre più elevate che i regolamenti non erano in grado di contrastare, la F1 configurò vetture con motori aspirati di 3500 cm3 di cilindrata massima senza limitazioni per il consumo di carburante. Lo sviluppo dei motori aspirati, che nel giro di alcuni anni avrebbero raggiunto valori in linea con quelli proposti dai motori turbo (ma con enormi vantaggi di consumi e guidabilità) si associò ad altri parametri in evoluzione, tra cui l’aerodinamica, che seguiva e tuttora segue percorsi tecnici (e regolamentari) sempre più sofisticati. Anche l’elettronica approdò, nel corso degli anni 1980, alla F1, con effetti così dirompenti da decretarne in seguito, per regolamento, esclusioni, successive riammissioni o accettazioni solo parziali. In determinate fasi, l’elettronica gestì cambio, motore, acceleratore, controllo di trazione e differenziale, sterzatura delle ruote posteriori. Delegare tali funzioni ai sistemi elettronici impoveriva inevitabilmente il lato spettacolare delle competizioni, tramutate in confronti di tecnologie, con notevoli modifiche anche al ruolo reale del pilota, divenuto gestore di sistemi in gran parte sottratti alla sua influenza. Nel 2001 la Bridgestone, monopolista delle forniture di pneumatici in Formula 1, venne affiancata dalla Michelin e da tale competizione nacque, insieme a molte polemiche, un generale aumento delle prestazioni.

A partire dalla fine degli anni 1990, il massiccio ingresso dei grandi costruttori in Formula 1 determinò un’enorme accelerazione nei processi di innovazione, che ha trovato del tutto impreparata l’autorità sportiva, costretta a varare regolamenti ‘a posteriori’, tesi più a tamponare situazioni che a prevenirle e indiriz;zarle. L’intreccio di interessi industriali, ma anche finanziari ed editoriali, dà vita a un giro d’affari gigantesco. Alcuni dei maggiori costruttori di automobili sono impegnati in nome proprio (per es. Renault e Toyota), altri sono proprietari di un marchio (è il caso di Fiat con Ferrari e di Ford con Jaguar); altri ancora infine forniscono motori e supporti tecnici. Il volume di investimenti è completato da numerose industrie collaterali (strumentazione elettronica, carburanti) e dalla pubblicità di aziende di ramo diverso (tabacchi, cosmetici ecc.). Veicolo potente e privilegiato dell’intero sistema è la televisione, che tra gli ultimi anni del 20° sec. e i primi del nuovo ha moltiplicato i suoi investimenti per potenziamenti di strutture e acquisizione dei diritti di trasmissione, portando l’audience di un Gran Premio di Formula 1 a livelli paragonabili a quelli dei Giochi olimpici o del Campionato del mondo di calcio. Tutto ciò genera tensioni e attriti che risultano a volte controproducenti per l’intero movimento.

Gli autodromi

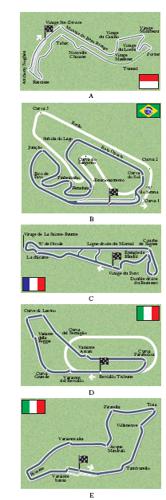

Gli autodromi sono circuiti dotati di installazioni complete per lo svolgimento di gare di velocità. Nati come strutture semipermanenti, sono poi stati dotati, da un lato, di misure di sicurezza indispensabili per le elevate velocità raggiunte in pista (banchine laterali di fuga, guardrail, reti di contenimento e protezione); dall’altro di box per assistenza e rifornimento, locali per la direzione corsa, sale per cronometristi e per stampa, postazioni per i commissari di percorso e per i servizi antincendio. La costruzione dei primi veri autodromi risale agli anni 1920. Attualmente le piste variano da 4 a 7 km in lunghezza, hanno un’ampiezza minima di circa 9 m e presentano generalmente il fondo stradale in asfalto o cemento. Visto il costo elevato degli autodromi ancora oggi, tra molti dibattiti, si corre in qualche caso su strade di normale circolazione per l’occasione chiuse al traffico e dotate di strutture di servizio smantellate subito dopo la corsa: ne è un esempio Montecarlo.

Pur non potendo tralasciare gli impianti di Interlagos presso San Paolo in Brasile (7,960 km), di Mosport in Canada (3,957 km), di Indianapolis (4,023 km), Daytona (6,131 km) e Watkins Glen (5,435 km) negli Stati Uniti, di Kyalami (4,104 km) in Sudafrica, gli autodromi più ricchi di tradizioni sono quelli europei. Tra questi in Francia il Paul Ricard a Le Castelet (5,810 km) e il Dijon-Prenois (3,220 km); in Germania il Nürburgring (28,290 km) e quello di Hockenheim (6,797 km); in Inghilterra Silverstone (4,719 km) e Brands Hacht (4,206 km); mentre il primo a. per la Formula 1 nell’Europa orientale è stato realizzato nel 1986 a Budapest (4,013 km). Il più importante a. italiano è quello di Monza, in attività dal 1922. Sottoposto a numerose ristrutturazioni, nella configurazione attuale comprende diversi tracciati. Importanti anche il Dino e Enzo Ferrari a Imola (5,040 km), Vallelunga (3,200 km), presso Roma e il circuito del Mugello (5,245 km).