fatica

Agraria

F. del terreno Condizione di un terreno che ha sostenuto per molto tempo la medesima coltura. Si manifesta con la diminuzione della produttività delle piante coltivate e con il pullulare delle erbe infestanti.

Medicina

Sforzo che si fa per compiere un lavoro o svolgere un’attività impegnativa. L’eccesso di lavoro provoca una diminuzione delle capacità funzionali dei vari organi e tessuti e della loro eccitabilità. I fenomeni elementari della f. consistono nell’esaurimento, per abnorme consumo e mancata reintegrazione, delle sostanze necessarie ai processi biochimici cui è legata l’attività specifica dell’organo, in un inadeguato apporto di ossigeno e nel conseguente accumulo di cataboliti, che di solito vengono degradati e allontanati. Nel caso particolare della f. muscolare, indotta da sforzi prolungati o violenti e ripetuti, oltre all’esaurimento dell’acido adenosintrifosforico a livello dei muscoli, si verifica un impoverimento di ossigeno nell’intero organismo, che è causa di una sofferenza generale.

La sindrome da f. cronica è un complesso sindromico nel quale ha carattere prevalente una condizione stabile di affaticabilità, con assenza di altri parametri clinici oggettivi o di consistenti alterazioni delle comuni indagini di laboratorio. Il complesso dei sintomi è aspecifico e include, oltre a una notevole riduzione della forza fisica, un persistente stato di malessere, comparsa saltuaria di febbricola, alterazioni del carattere come depressione, ansia o disturbi della memoria, linfoadenopatia e faringodinia, perdita di peso, tosse. Nella maggior parte dei soggetti colpiti, il quadro insorge in relazione a una malattia infettiva acuta, di solito a carattere virale. Per questo motivo sono state proposte definizioni per un’interpretazione della sindrome da f. cronica quale sindrome postvirale (sindrome cronica da virus, fibrosite, encefalomielite mialgica ecc.). Varie ricerche si sono concentrate sul ruolo svolto da agenti patogeni come il virus di Epstein-Barr (responsabile della mononucleosi infettiva), sul possibile intervento di retrovirus o semplicemente sulla riattivazione di infezioni virali sconosciute nel contesto di una depressione secondaria del sistema immunitario. Nessuna spiegazione è risultata comunque convincente e neppure le interpretazioni su base psicologica hanno ampliato le conoscenze per una comprensione eziologica della sindrome.

Tecnica

Condizione nella quale vengono a trovarsi elementi strutturali o organi delle macchine per effetto di sollecitazioni dinamiche, variabili nel tempo più o meno rapidamente, succedentisi per un gran numero di cicli. In tale condizione l’elemento può rompersi improvvisamente anche se i valori dei carichi unitari massimi sono bassi o comunque inferiori al limite di snervamento. La gravità del fenomeno (si ritiene infatti che l’80% delle rotture di parti meccaniche sollecitate dinamicamente siano imputabili alla f.) giustifica l’impegno con cui esso è stato ed è studiato. Fondamentale per la comprensione del fenomeno fisico è l’esame della sezione di un pezzo rotto per fatica. In essa si hanno due zone visibilmente distinte: una presenta una superficie liscia, spesso lucida, a volte totalmente o parzialmente ossidata se il pezzo durante il lavoro è stato bagnato o riscaldato; l’altra, sede della frattura cristallina, con deformazioni plastiche più o meno pronunciate. La rottura generalmente si innesca in punti interni o superficiali in cui si presentano difetti o inclusioni nella struttura cristallina del materiale o quando, a causa della forma del pezzo, si verifica una concentrazione di tensione. Successivamente la rottura si propaga secondo le linee di minor resistenza: a livello microscopico si può osservare che ogni singolo ciclo di sollecitazione apporta il suo contributo al danneggiamento, con piccoli avanzamenti della cricca; durante tale periodo le due superfici della fessura, per l’alternarsi della sollecitazione, sfregano l’una contro l’altra lucidandosi o si deteriorano ossidandosi a contatto con l’ambiente circostante. Con il progredire della riduzione della sezione resistente si giunge al punto in cui in essa si supera il valore del carico di rottura; è allora che il pezzo cede di schianto. Poiché è impossibile che un qualsiasi elemento strutturale o organo di macchine sia esente da difetti, si è giunti alla conclusione che è fondamentale, per la resistenza di un pezzo, il modo di propagarsi della frattura: se essa cioè si arresta o progredisce, e con che velocità si propaga. Tutti gli studi svolti concordano comunque nell’affermare che la resistenza a f. è influenzata principalmente dalla natura del materiale, dal tipo di sollecitazione, dalla forma e dalle dimensioni del pezzo in esame, dalla finitura e dagli eventuali trattamenti superficiali, dall’ambiente.

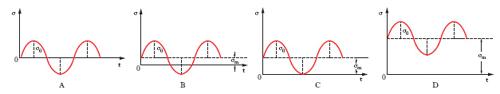

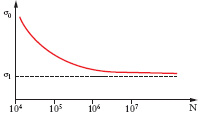

Prove di f. Le modalità di effettuazione di tali prove, data la complessità del fenomeno, e per assicurare la confrontabilità dei risultati, sono rigorosamente stabilite (in Italia, per es., dalle norme dell’Ente Nazionale di Unificazione (➔ UNI). Vengono sottoposte a prova, data la natura statistica dei risultati, un gran numero di provette, tutte perfettamente uguali e in cui ogni particolarità costruttiva (forma, dimensione, superficie, ecc.) è perfettamente determinata. Si assume, per semplicità, come legge di variazione del carico, quella sinusoidale, anche se la legge effettiva è in generale più complessa. I tipi di sollecitazioni fondamentali sono quattro e sono rappresentati nei diagrammi della fig. 1, dove in ascisse è riportato il tempo t e in ordinate la sollecitazione σ: a) sollecitazioni alterne simmetriche (A) in cui il carico varia fra due valori uguali e di segno opposto: per es., sollecitazioni successive di trazione e compressione di uguale valore massimo; b) sollecitazioni alterne asimmetriche (B) in cui il carico varia tra due valori diversi anche come segno: per es., trazione e compressione di diverso valore massimo; c) sollecitazioni ripetute dallo zero (C) in cui il carico varia da zero a un valore massimo: per es., trazione variabile tra zero e un valore stabilito; d) sollecitazioni pulsanti (D) in cui il carico varia tra due valori diversi ma di ugual segno: per es., trazione variabile fra un minimo e un massimo. Secondo le norme si definiscono: carico medio σm (o precarico) la semisomma dei valori estremi assunti dal carico unitario in un ciclo completo; ampiezza di oscillazione (o supplemento di carico) il carico σ0 che sommato e sottratto a σm dà rispettivamente il valore massimo (σm+σ0) e il valore minimo (σm−σ0) della sollecitazione. Le sollecitazioni che più frequentemente vengono impiegate per le prove di f. sono: trazione-compressione, flessione rotante, flessione piana, torsione alternata. Mediante le prove è possibile quindi associare, per un tipo di sollecitazione determinata, al valore del carico il numero N dei cicli dopo i quali si ha la rottura. I risultati delle prove di f. possono essere rappresentati in vari modi; per es., la curva di Wöhler (fig. 2) descrive il legame durata-sollecitazione.

F. di tipo aleatorio È quella, generalmente non prevedibile, almeno del tutto, a priori, cui un materiale è sottoposto per effetto di imprevedibili carichi o di particolari condizioni di funzionamento e di lavoro del pezzo. F. di tipo aleatorio si ha spesso in elementi strutturali di automobili, di veicoli ferroviari, di aeromobili o di navi.