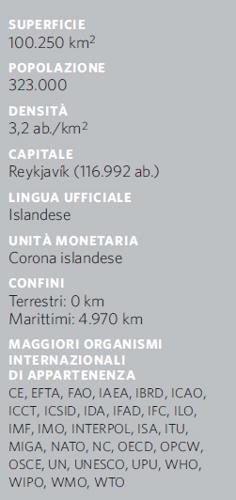

Islanda

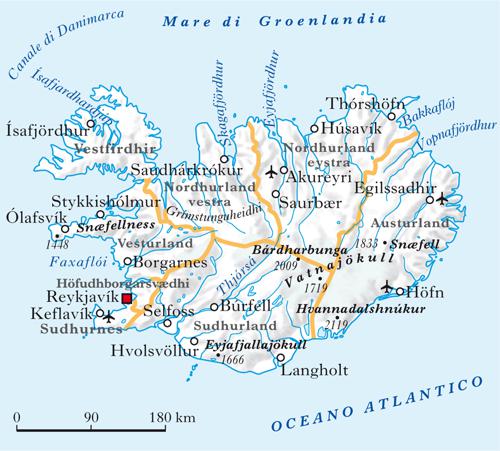

Stato insulare nell’Atlantico settentrionale, tra 63°24′ lat. N e il Circolo Polare, e fra 13°30′ e 24°25′ long. O. Dista oltre 800 km dalle coste settentrionali della Scozia e un migliaio di km da quelle norvegesi; a O il Canale di Danimarca, largo quasi 300 km, la separa dalla Groenlandia.

Caratteristiche fisiche

L’Islanda (insieme ad altre isole come le Azzorre, Ascensione, Tristan da Cunha) costituisce la parte emersa della dorsale medio-atlantica. I rilievi che la costituiscono sono rappresentati da vulcani che si estendono in direzione NE-SO. La sua formazione risale al Terziario: datazioni radiometriche effettuate sulle lave più antiche hanno dato un’età di circa 16 milioni di anni. L’attività vulcanica è tuttora molto intensa. Tra i vulcani islandesi, il più alto è l’Öraefajökull (2119 m); a S il più noto è l’Hekla (1491 m), mentre nella zona centrale sono presenti il Trölla dyngja (1460 m) e l’Askja (1510 m). Il paesaggio è costituito da estesi altopiani, con vallate piuttosto incise che spesso raggiungono la costa. Solo nel versante meridionale, il litorale si presenta quasi ovunque basso e sabbioso. I ghiacciai (localmente jökull) più estesi sono il Vatnajökull (8500 km2), l’Hofsjökull e il Langjökull.

I fiumi sono brevi, il più lungo è il Thjórsá (210 km). Spesso formano, in margine agli altopiani lavici o presso le coste, alte cascate (cascata Hai, sul Thjórsá, 120 m; Hengi, sul Fljotsdal, 115 m). L’I. conta molti laghi, il maggiore dei quali è il Thingvallavatn (120 km2, prof. 116 m). Il clima è prevalentemente di tipo freddo oceanico, piuttosto mite in rapporto alla latitudine elevata, anche per influenza di un ramo delle correnti calde nord-atlantiche; ma si fa rigido, con caratteri quasi polari, nell’interno e a NO. Le piogge, inferiori a 1000 mm annui sulle coste meridionali e orientali (Reykjavík, 870 mm), superano i 3000 mm sulle pendici di alcuni rilievi.

Le piante vascolari contano 435 specie; nelle pianure meridionali tre quarti delle specie sono in comune con l’Europa settentrionale e centrale, mentre sugli altipiani e lungo la costa settentrionale due terzi sono piante artiche. Bassi cespugli di salici arbustacei con betulle nane; prati e pascoli, interrotti da paludi, coprono le valli; grande estensione ha anche la brughiera, ricca di licheni, tra cui la nota Cetraria islandica (lichene d’Islanda); i soli frutti che si trovano nell’isola sono i lamponi e i mirtilli. La fauna è povera di Mammiferi. L’avifauna conta circa 100 specie. Mancano Rettili e Anfibi; pochi i Pesci d’acqua dolce. Numerosi gli Insetti.

Popolazione

L’incremento demografico annuo risulta pari allo 0,7%, valore elevato per un paese dell’Europa settentrionale e dovuto essenzialmente a un tasso di natalità conservatosi singolarmente alto (circa 13,4‰). La popolazione è distribuita in assoluta prevalenza nelle regioni costiere sud-occidentali; per il 90% è urbanizzata e per quasi il 60% è concentrata nella capitale, l’unico importante centro economico e culturale del paese, e negli altri due maggiori centri urbani, Hafnarfjördur e Kópavogur.

La religione di Stato, seguita dalla grande maggioranza della popolazione, è quella evangelico-luterana; poche centinaia i cattolici.

Condizioni economiche

Povera di risorse naturali, l’I., grazie a un’efficiente organizzazione economica e politica, ha raggiunto un livello di vita molto elevato, il reddito pro capite è uno dei più alti del mondo. Tuttavia, nel 2008 la crisi bancaria internazionale ha pesantemente coinvolto l’I., che negli anni precedenti aveva visto una grande espansione del settore, con l’apertura del mercato finanziario agli investimenti esteri.

L’attività peschereccia occupa direttamente il 6-7% degli attivi (e indirettamente all’incirca altrettanti, impiegati in attività industriali a essa legate). Le specie più pescate sono quelle tipiche dei mari temperato-freddi (aringa, merluzzo). Dopo la pesca, la prima fonte naturale di reddito è rappresentata dalla geotermia in cui l’I. occupa una posizione d’avanguardia, poiché il 7% circa dell’energia elettrica complessiva viene prodotta da centrali geotermiche. Per il riscaldamento l’I. utilizza anche le sorgenti termali, i soffioni e i geyser. Il clima freddo e umido consente la coltura di poche piante, tra le quali la più diffusa è la patata (13.800 t nel 2006), e in serra ortaggi e piante da frutta, là dove è possibile utilizzare acque di sorgenti calde. Notevole è lo sviluppo delle foraggere, che alimentano un discreto patrimonio zootecnico, soprattutto ovino (451.600 capi). L’industria, concentrata quasi esclusivamente nell’area di Reykjavík, è soprattutto alimentare, ma sono presenti pure cementifici, fabbriche di allumina e stabilimenti tessili.

Non esistono ferrovie, ma una buona rete stradale (13.000 km) assicura le comunicazioni tra le varie parti del paese, alle quali contribuisce anche un’efficiente rete aerea. La bilancia commerciale è in leggero passivo. Le esportazioni sono formate per circa il 70% da prodotti della pesca; le importazioni, molto diversificate, comprendono quasi tutti i beni strumentali e di consumo. I rapporti commerciali sono intensi con Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Notevole importanza hanno assunto le entrate dovute al turismo.

Storia

Dopo la scoperta e i primi insediamenti norvegesi, la colonizzazione dell’isola si intensificò alla fine del 9° sec.; i coloni costituirono piccole comunità autonome e riunirono, nel 930, un governo elettivo detto Althing, che viene considerato la più antica assemblea legislativa d’Europa. Intorno al 1000 fu introdotto il cristianesimo. L’I. conservò la propria indipendenza per tre secoli fino al 1264 quando, mediante il cosiddetto «vecchio trattato» con Haakon IV Haakonsson, riconobbe l’alta sovranità della Norvegia. Dopo l’unione della Danimarca alla Norvegia e il patto d’unione di Kalmar (1397), l’I. si impoverì sempre più. Durante la Riforma, cattolici e luterani si combatterono a lungo (1539-51) e i secondi prevalsero con l’appoggio del re di Danimarca. Nel 1662 gli Islandesi prestarono giuramento di vassallaggio alla Danimarca e l’Althing perse così ogni fun;zione, finché nel 1800 fu sostituito dal tribunale superiore di Reykjavík. Nel 1843 Cristiano VIII lo ristabilì ma solo con funzioni consultive e vana fu la lotta degli Islandesi per l’indipendenza, ottenuta soltanto nel 1918, quando un trattato federativo la riconobbe Stato sovrano indipendente, unito alla Danimarca nella persona del sovrano; il trattato stabiliva che dal 31 dicembre 1940 in poi l’atto d’unione potesse essere riconsiderato e abrogato in capo a 3 anni dal Parlamento dell’uno o dell’altro dei due Paesi.

Gli eventi della Seconda guerra mondiale, con l’occupazione tedesca della Danimarca e l’insediamento di truppe britanniche e poi statunitensi in I., accelerarono lo scioglimento dell’unione, deciso unilateralmente dall’I. nel 1941. Approvata la nuova Costituzione, il 17 giugno 1944 fu proclamata la Repubblica. Nel 1949, in un clima di contrasti politici e tensioni popolari, l’I. aderì al Patto Atlantico a condizione che, priva di proprie forze armate, non avrebbe partecipato ad azioni belliche contro altri paesi; nel 1951 ebbe fine la controversa presenza militare statunitense nel paese con l’accordo che concedeva l’uso della base aerea di Keflavík agli USA nel quadro della difesa NATO (accordo rinnovato nel 1974). La politica estera degli anni 1960 e 1970 fu dominata dalla contesa sui diritti di pesca (‘guerra del merluzzo’), riaperta dall’I. nel 1958 con l’allargamento delle acque territoriali (da 4 a 12 miglia), accettato nel 1961 dalla Gran Bretagna. Le successive estensioni delle acque territoriali mirarono a proteggere, anche a costo di ripetuti contrasti economici e diplomatici con la Gran Bretagna, la pesca islandese dalla concorrenza di flotte più moderne. Inaspritasi nel 1975, quando l’I. ampliò il limite delle proprie acque territoriali a 200 miglia, la disputa si risolse nel 1976 con un accordo favorevole all’Islanda. La questione dei diritti di pesca continuò tuttavia ad avere un ruolo rilevante nei decenni successivi, con insolute dispute con la Norvegia e con la Danimarca.

Sul fronte interno, le difficoltà economiche e finanziarie contribuirono a rendere instabili i governi che si succedettero nel dopoguerra. Dei quattro partiti esistenti, il Partito dell’indipendenza (conservatore), il Partito progressista (centrista), il Partito socialdemocratico e l’Alleanza del popolo (comunista), nessuno riuscì mai a conseguire la maggioranza assoluta in Parlamento e l’I. fu guidata prevalentemente da governi di coalizione variamente alleati. Nel 1983 emerse nella scena politica nazionale una lista composta esclusivamente da donne. Dal 1991, infine, la vita politica islandese è stata caratterizzata dall’egemonia del Partito dell’indipendenza, che dopo i difficili decenni precedenti ha garantito al paese stabilità governativa, rafforzata dai buoni risultati raggiunti grazie alla politica di privatizzazioni e liberalizzazioni del mercato finanziario. Alla guida del governo dal 1991 al 2004 è rimasto D. Oddson, che ha portato l’I. a far parte dello Spazio economico europeo (1994) e ha avviato trattative con gli Stati Uniti per rinegoziare la loro presenza militare sul territorio, in ossequio alla presa di posizione del Parlamento contro l’ingresso di armi atomiche nel paese. Dopo un governo del Partito progressista nel 2005, frutto di accordi di coalizione, nel 2006 il Partito dell’indipendenza è tornato a guidare l’esecutivo con G.H. Haarde, riconfermato alla carica dopo le elezioni del 2007. L’accordo per una progressiva riduzione di truppe e mezzi militari statunitensi, rimandato alla formulazione di una più generale revisione del ruolo militare degli USA sul territorio europeo in seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, è stato all’origine di una crisi tra I. e USA, che nel marzo 2006 hanno annunciato la chiusura della base di Keflavík. Accusato di non aver saputo fronteggiare la crisi economica apertasi nel 2008, il governo Haarde si è dovuto dimettere e le elezioni anticipate dell’aprile 2009 hanno visto il successo dei socialdemocratici, guidati da J. Sigurdardóttir. Alle presidenziali tenutesi nel luglio 2012 è stato rieletto presidente Ó. Ragnar Grímsson, in carica dal 1996 e riconfermato per il quinto mandato consecutivo, cui nel giugno 2016 è subentrato il candidato indipendente G. Johannesson. Le consultazioni legislative svoltesi nell’aprile 2013 hanno registrato una netta sconfitta della coalizione di sinistra al potere dal 2009: i conservatori del Partito dell’indipendenza hanno riportato il 26,7% dei consensi, mentre il Partito progressista si è aggiudicato il 24,4% delle preferenze; nel mese successivo le due formazioni politiche hanno raggiunto un'intesa e formato il nuovo governo, alla cui guida è stato posto il leader del Partito progressista S.D. Gunnlaugsson, che si è dimesso nell'aprile 2016 a seguito del coinvolgimento nell'inchiesta sui fondi off shore denominata Panama papers. Le elezioni anticipate tenutesi nell'ottobre successivo hanno confermato alla guida del Paese il Partito progressista, che pur non raggiungendo la maggioranza assoluta ha raccolto il 29% dei consensi, seguito dal Movimento verde (16%); deludente rispetto alle aspettative il risultato ottenuto dal Partito dei pirati, forza antisistema fondata nel 2012 da B. Jónsdóttir e fautrice della democrazia diretta, della trasparenza del governo e del diritto alla privacy, che si è aggiudicata il 14,8% dei voti. Dopo il fallimento dei tentativi del centrodestra e quindi della sinistra, guidata dal Movimento verde, di formare una coalizione di maggioranza, a novembre il presidente G. Jóhannesson - eletto nel giugno 2016 con il 39% dei suffragi - ha lasciato ai partiti la responsabilità di risolvere la situazione di stallo politico; nel gennaio 2017 è stato raggiunto un accordo e nominato primo ministro il conservatore ed ex ministro delle Finanze B. Benediktsson del Partito dell’Indipendenza, che però ha rassegnato le dimissioni nel settembre successivo per la perdita della maggioranza in Parlamento, costringendo il presidente del Paese a indire elezioni anticipate, fissate per il mese di ottobre. Le consultazioni hanno delineato un quadro politico incerto, con il partito del premier che, seppure in lieve flessione, si è confermato prima forza politica del Paese ottenendo 16 dei 63 seggi del Parlamento islandese, seguito dal movimento Sinistra-Verdi (11 seggi) e dall'Alleanza socialdemocratica (8); nel mese successivo il presidente del Paese ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo alla leader del movimento Sinistra-Verdi K. Jakobsdóttir, che ha visto riconfermata la sua leadership dalle consultazioni del settembre 2021, a seguito delle quali nel mese di novembre ha ricevuto un nuovo mandato. Jóhannesson è stato riconfermato nella carica presidenziale a seguito delle consultazioni svoltesi nel giugno 2020, alle quali ha ricevuto il 90,6% dei voti contro il 9,4% aggiudicatosi dal candidato della destra populista G.F. Jonsson.

Lingua

L’islandese appartiene al gruppo nordico occidentale delle lingue germaniche e nasce dalla lingua importata dai coloni norvegesi che nel 9° e 10° sec. si stabilirono sull’isola. Si distingue cronologicamente in quattro periodi: arcaico, dal 10° al 12° sec.; classico, dal 1150 al 1350 circa; medio, fino alla metà del 16° sec.; e moderno, a partire dalla traduzione del Nuovo Testamento (1540) di Oddur Gottskálksson. Il relativo isolamento dell’I. dal resto del mondo nordico ha determinato una progressiva differenziazione dal norvegese e fatto dell’islandese la più conservatrice delle lingue scandinave per ortografia, grammatica, vocabolario. L’alfabeto usato è quello latino, arricchito di due segni provenienti dalle rune: þ e đ spesso resi nei dizionari con i digrammi th e dh. L’islandese conserva i generi (maschile, femminile e neutro) dei nomi, alcuni casi, e un complesso sistema di verbi e pronomi.

Letteratura

Dalle origini al 19° secolo

La prima letteratura islandese in versi e in prosa si sviluppa durante il Medioevo. La produzione poetica comprende i canti anonimi dell’Edda (➔), a carattere per lo più eroico-leggendario, e i canti scaldici (➔ scaldo), composti da poeti e cronisti di corte, gli scaldi, in onore di re o capi. Caratterizzano la prima poesia islandese il metro (dróttkvaett) complesso e rigorosamente basato sulla quantità, e il linguaggio artificioso che si esprime soprattutto in oscure metafore (kenningar). A partire dall’11° sec. fiorì una poesia cristiana, che continuò a usare le forme della poesia scaldica. Nel 14° sec. si sviluppò il nuovo genere poetico delle rímur, componimenti epici che manterranno la loro popolarità fino agli inizi del Novecento. La prosa trova espressione nelle saghe, che narrano vite di re e personaggi famosi e storie di intere famiglie. Si tratta, ad esclusione della Egilssaga attribuita a Snorri Sturluson (➔), di lavori anonimi tramandati oralmente fino al 12° sec. e solo successivamente trascritti. Tra le circa 40 saghe conservate, vanno ricordate la Njálssaga, la Laxdœla, la Vatnsdœla e la Grettissaga. Altri generi in prosa erano le vite di vescovi e cavalieri e gli annali. Fiorisce anche una letteratura scientifica (per es., l’Edda del citato Snorri Sturluson o un trattato anonimo del 1100 circa che affronta questioni di grammatica) e la storiografia. Il declino di questa felice fase iniziò nel 14° secolo.

Seguirono secoli bui, anche a causa dello stato di sudditanza politica e dell’isolamento geografico. Solo nel 18° sec. emergono alcune figure come lo scienziato e poeta E. Ólafsson, e J. Thorláksson, poeta e traduttore di F. Klopstock, J. Milton, A. Pope. Con la fine delle guerre napoleoniche, la ripresa dei contatti con la Danimarca riavvicinò l’I. all’Europa e favorì un rinnovamento anche in campo letterario. La rivista Fjölnir, fondata a Copenaghen (1835) da alcuni studenti islandesi (fra gli altri, i poeti B. Thórarensen, e J. Hallgrimsson), diffuse le idee nazionalistiche e patriottiche legate al Romanticismo. La tradizione narrativa, affidata per secoli ai racconti orali, fu ripresa dal romantico J. Thoroddsen con i romanzi paesani Piltur og stúlka («Garzone e ragazza», 1850) e Madhur og kona («Marito e moglie», 1876). Profondamente radicati nella tradizione nazionale autoctona rimasero sia i ‘poeti contadini’, come H. Jónsson, eccellente nelle rímur, e P. Ólafsson, sia lirici cosmopoliti come G. Thomsen, B. Gróndal, M. Jochumsson e, in modo particolare, S. Thorsteinsson.

Il 20° secolo

Alla fine del 19° sec. si affermò il realismo, introdotto, non senza polemiche, dalla rivista Verdhandi («Tempo presente», 1882) pubblicata a Copenaghen da un gruppo di giovani seguaci di G.M. Brandes. Tra questi, G. Pálsson, fondatore della rivista Sudhri («Il mezzogiorno», 1883-86) e autore di racconti polemici in cui denuncia l’ipocrisia delle classi dominanti, E.H. Kvaran, narratore, drammaturgo e poeta, e, al di fuori degli ambiti accademici, T. Giallardi. Nel campo della narrativa acquistarono fama internazionale i romanzi di G. Gunnarsson, scritti in danese e tradotti in islandese solo molti anni dopo. In danese è anche la produzione letteraria di G. Kamban, drammaturgo e romanziere. Legato ai valori tradizionali fu J. Trausti, che segnò il passaggio dal realismo al neoromanticismo.

Dopo la prima guerra mondiale si ebbero nel campo della lirica i primi tentativi di innovazione formale e contenutistica. Alla rigidità conservatrice di E. Benediktsson e del canado-islandese S.G. Stephansson, si opposero i seguaci delle nuove correnti idealistica, nazionalistica e neoromantica: S. Sigurdhsson frá Hvítadal, D. Stefánsson, poeta, narratore e drammaturgo, T. Gudhmundsson, J. Helgason. Alla sinistra letteraria appartennero Thoroddsen, J. úr Kötlum, G. Bödhvarsson, che abbandonarono il neoromanticismo per canti di lotta politica, e H.K. Laxness, fra i primi ad adottare il verso libero (Kvaedhakver «Quaderno di poesia», 1930). Impegno politico e innovazione formale caratterizzarono anche la lirica surrealista di S. Steinarr.

Dopo la Seconda guerra mondiale e l’occupazione inglese e americana, funzione rinnovatrice ebbe la rivista di sinistra Birtingur («Rinascita», 1955), punto di riferimento delle nuove avanguardie poetiche. Fra i poeti detti atomici (dal romanzo di Laxness Atómstödhin «La stazione atomica», 1948), si distinsero S. Hördur Grimsson, H. Sigfússon e S. Dadhason. Lontano dai toni apocalittici di questi poeti nasce la ‘poesia aperta’, quasi discorsiva, tesa a evocare la semplicità di vita e la bellezza dell’I. prima della guerra; ne sono rappresentanti J. ür Vör con liriche (Thorpidh «Il villaggio», 1946; Vetramávar «Gabbiani invernali», 1966) e poemi in prosa; E. Bragi, animatore di Birtingur; J. Óskar, musicista e traduttore di simbolisti francesi; M. Johannessen, giornalista e drammaturgo; J. Hjálmarsson; la poetessa N. B. Arnádóttir.

Tradizione, amore per la natura e per la cultura islandese e nello stesso tempo esperienze di avanguardia sono presenti nei poeti che hanno debuttato negli anni 1950: S. Hjartarson, che si serve della sua esperienza pittorica per evocare con nostalgia e valenza simbolica il paesaggio della sua terra, Ó.J. Sigurdhsson, H. Pétursson, T. frá Hamris. Grande influenza nello sviluppo della prosa moderna ebbero T. Thórdharson, tra i primi negli anni 1920 ad aprire la via al socialismo e a nuove esperienze formali, e più ancora Laxness, premio Nobel per la letteratura nel 1955, che con la sua intensa attività e la sua vastissima produzione narrativa esclusivamente in islandese ha dominato per decenni la vita culturale dell’Islanda. Si possono ricordare ancora i romanzi e i racconti di tendenza realistica del citato Sigurdhsson, della scrittrice J. Sigurdhardóttir, di E. Mar e di I.G. Thorsteinsson, incentrati sulla guerra, l’occupazione, l’esodo dalle campagne e il degrado della vita cittadina sconvolta da contrasti politici e generazionali. Accanto a una corrente modernista, già attiva alla metà degli anni 1950, nella narrativa dei decenni successivi si affermano un neorealismo impegnato nelle lotte politiche e sociali e la ricerca di nuovi modelli e tecniche espressive mutuati da altre culture, in particolare da quella ispano-americana. Oltre a T. Vilhjálmsson, che dopo i romanzi sperimentali di ambiente cosmopolita ritorna con Grámosinn glóir («Il lichene avvampa», 1986) alle tradizioni della sua terra, sono da ricordare P. Gunnarsson, narratore, drammaturgo e saggista; E. Már Gudhmundsson, E. Kárason con Gulleyjan («L’isola d’oro», 1986), sulla difficile vita a Camp Thule. Notevole contributo alla narrativa hanno dato scrittrici come S. Jacobsdóttir, A. Gunnlaugsdóttir, S. Sigurdhardóttir, apprezzata anche per le sue liriche, con Timathjófurinn («Il perditempo», 1987), opere in buona parte incentrate sulla condizione femminile nell’I. del dopoguerra.

Arte e architettura

L’influenza delle culture scandinava e insulare, evidente negli oggetti di metallo rinvenuti nelle tombe vichinghe, permane anche dopo la conversione al cristianesimo, talora in unione con stilemi bizantini. Significative le opere di età pagana e medievale conservate nel Museo Nazionale di Reykjavík (sculture in legno, paliotti ricamati). Queste, e il portale intagliato (1200 circa) della chiesa di Valthjófsstadir, attestano rinnovati contatti con il continente e l’Inghilterra, evidenti anche nella miniatura che ha la sua espressione più significativa nel Libro del Flatöy (fine 14° sec., Istituto dei Manoscritti di Reykjavík). Un interessante libro di modelli (coll. Arnamagne) rivela anche un’attività pittorica monumentale, affreschi e pale d’altare, che l’avvento della Riforma ha probabilmente contribuito a distruggere.

Solo dalla metà del 19° sec., con il risveglio nazionalistico, si assiste a una nuova vitalità artistica; oltre alla consueta formazione nell’accademia di Copenaghen, gli artisti studiano in città europee e, dalla seconda metà del 20° sec., americane. S. Gudmundsson, valente ritrattista, fonda il Museo Nazionale d’I., il paesaggista T.B. Thorláksson svolge un ruolo importante con Listvinafélag (Amici della Società Artistica); accenti simbolisti segnano i dipinti di J. Kjrval e le sculture di E. Jónsson. Il pittore F. Jónsson e lo scultore A. Sveinsson sono pionieri dell’arte astratta, della quale importanti esponenti sono, per la pittura, N. Triggvadottir, K. Davídsson e, per la scultura, H. Gerdur, J.G. Arnason. Errò, trasferitosi a Parigi, offre una visione personale del surrealismo. Dopo lo scioglimento del gruppo artistico SÚM (fondato nel 1965), che si poneva in alternativa all’arte ufficiale del paese, nuovo punto di riferimento è stato il gruppo Sudurgata 7, teso a rappresentare le più diverse discipline artistiche, come danza, musica, teatro, cinema, letteratura. Istituzione importante che opera nella stessa prospettiva è il Nílistanrsafnid (Living Art Museum), attivo dal 1978. Lavorano dagli anni 1980 nell’ambito di una nuova figurazione G. Örn, H.T. Frifjónsson; nell’arte concettuale K. Guömundsson e H. Fridfinnsson, J. Eyfells (trasferitosi negli Stati Uniti nel 1969) che, insieme al pittore e poeta svizzero D. Roth (in I. dal 1957 al 1964 con il nome di Diter Rot), è stato figura fondamentale per i contatti con le più avanzate tendenze artistiche europee e statunitensi. Si segnalano inoltre il pittore S.A. Sigurdsson; B. Andrésson, autore di installazioni; S. Valsulka (dagli anni 1960 negli Stati Uniti), video;artista.

Isolata culturalmente fino al 19° sec., dalla fine del 20° sec. la cultura architettonica islandese è stata investita da uno spirito di rinnovamento molto vicino ai movimenti d’avanguardia internazionali e ha sviluppato l’eredità del modernismo nordico introdotto da A. Aalto negli anni 1960. La capitale, Reykjavík, ha visto così sorgere nuovi edifici di rappresentanza, la cui presenza s’impone nel contesto urbano attraverso il ricorso a un linguaggio tecnologico, fortemente condizionato dalle avverse condizioni meteorologiche e dall’imponenza del paesaggio circostante. Tra i principali interpreti dell’architettura contemporanea islandese: lo studio Granda (Municipio, 1992; Corte di giustizia, 1996; centro commerciale Kringlan, 1999; nuova sede del Museo d’arte, 2000; tutti a Reykjavík); lo studio Vinnustofa Arkitekta (nuovo edificio per il complesso termale Blue Lagoon, Grindavik, 1999) e P. Kristmundsson (sport club Próttur a Reykjavík, 1999; sede dell’ambasciata islandese a Berlino, 2003).

Musica

Le prime testimonianze musicali risalgono al processo di cristianizzazione dell’isola iniziato intorno al 1000. La presenza di centri religiosi in cui si insegnava anche il canto è testimoniata dall’Officium Sancti Thorlaci risalente alla seconda metà del 12° secolo. Con la Riforma si assiste all’introduzione dei corali protestanti, raccolti soprattutto nel Graduale pubblicato nel 1594 dal vescovo G. Dorláksson (ristampato 19 volte). La musica popolare fu raccolta alla fine dell’Ottocento da B. Dorsteinsson, lavoro proseguito nel Novecento dalla Radio Islandese e da altre istituzioni nazionali. Tra i compositori più noti J. Helgason (1839-1903), che nel 1862 istituì il primo coro a Reykjavík, e S. Sveinbjörnsson (1847-1927), autore anche dell’inno nazionale O Gud vors lands («O Signore della nostra terra»). Tra i compositori del Novecento, molti dei quali si formarono od operarono all’estero, A. Thronsteinson (1870-1962), S. Einarsson (1877-1939), P. Isólfsson (1893-1974) e S. Dórdarson (1895-1968). Esiste poi un gruppo di musicisti contemporanei vicini alla dodecafonia e allo sperimentalismo.