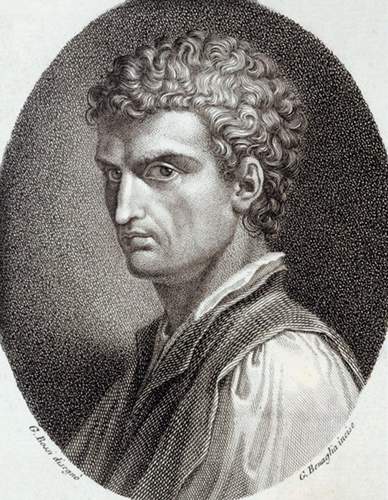

Albèrti, Leon Battista

Letterato e architetto (Genova 1404, da padre bandito da Firenze - Roma 1472). Appassionato di letteratura ma anche di matematica, scrittore e grande architetto, pedagogista e teorico dell'arte, uomo di studi ma anche atleta, sintetizzò nella sua opera i caratteri tipici dell'Umanesimo: la curiosità per il vasto spettacolo del mondo; l'amore per gli antichi, in modo particolare per i Romani; la passione per le arti come suprema manifestazione della creatività umana e come ricerca dell'armonia; l'ideale dell'uomo virtuoso, che cerca di forgiare il proprio destino. L'arte dell'A. fu decisiva per i successivi sviluppi della architettura del Rinascimento. Dallo studio dei monumenti antichi l'A. ricavò un senso delle masse murarie e del movimento ben diverso dalla limpida semplicità del Brunelleschi, e se ne valse in modi originali che precorsero l'arte del Bramante.

Vita e opere

Studiò a Venezia e Padova (ove fu allievo di G. Barzizza) e passò poi a Bologna ove (1428) conseguì la laurea in diritto canonico; alla corte di Eugenio IV, che seguì nelle varie tappe del suo avventuroso pontificato, ebbe numerosi incarichi e poté godere di benefici ecclesiastici. La sua situazione nella curia migliorò sotto Niccolò V e Pio II, fino al 1464, quando Paolo II soppresse il collegio degli abbreviatori. Cominciò con una commedia moraleggiante latina, Philodoxeos (1424); e questo moralismo si precisa nelle bizzarre Intercoenales latine, satira della discorde e traviata convivenza umana (cfr. anche il dialogo Pontifex, 1437, sulla dignità del sacerdozio, e soprattutto il Momus o De principe, 1443 circa). Tutte volgari le opere maggiori, dal Teogenio (1440 circa), dialogo in cui è ripreso il motivo urbanistico della virtù che si impone all'avversa fortuna, al dialogo Della tranquillità dell'animo (1442), e al De Iciarchia (1468), ultima opera dell'A., che in tre libri riprende e conclude il discorso sul governo della casa (οἰκεαρχία) come d'un regno autonomo e libero che l'uomo costruisce a sua misura in contrapposto allo stato. Ma nell'opera letteraria dell'A. eccelle il trattato dialogico Della famiglia: i primi tre libri (1433-34) trattano dell'educazione dei figli, della vita coniugale e domestica, ascendendo al ritratto dell'uomo virtuoso che accentra e conforma a sé il nucleo familiare; il quarto (1441) tratta dell'amicizia, tema dall'A. proposto quell'anno per il certame coronario. Anche con questa iniziativa l'A., studioso della lingua e dello stile, aprì la questione di una letteratura volgare che gareggiasse con la classica.

Alla formazione ed esperienza letteraria dell'A. è strettamente connessa la sua attività artistica e tecnica, per la quale ebbe decisiva importanza il suo soggiorno a Roma, di cui prese a studiare le rovine antiche, misurandole secondo il metodo appreso dal Brunelleschi, ma apprezzandole soprattutto da un punto di vista umanistico: un risultato ne fu una latina Descriptio urbis Romae. A Roma sembra che dirigesse i lavori di restauro dell'acquedotto dell'Acqua Vergine, del Ponte Molle e della basilica di S. Pietro, mentre nei Ludi mathematici tentava la soluzione d'importanti problemi e la descrizione dei varî strumenti da lui inventati o perfezionati: dall'"equilibra", o livella a pendolo, all'"odometro", o compasso itinerario, alla "bolide albertiana", per sondare la profondità del mare. Venuto a Firenze, l'A. si accorse che un'arte nuova vi era sorta, rappresentata da innovatori come Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Paolo Uccello, ecc. Di qui il trattato De pictura (1435) da lui composto in latino e poi tradotto in volgare, e dedicato al Brunelleschi, suo amico già da alcuni anni.

Dello stesso tempo è anche il De statua. Il De pictura può dirsi la teorizzazione della concezione dell'arte del primo Rinascimento fiorentino, per cui essa non è più imitazione naturale ma conoscenza della natura, fondata sul nuovo concetto della prospettiva raggiunta scientificamente. L'entusiasmo per l'arte fiorentina va poi attenuandosi col ritorno a Roma (nel 1452 compie il trattato latino De re aedificatoria completato dall'opuscolo sui Cinque ordini architettonici, dove appare chiara la reverenza per l'insegnamento di Vitruvio). Dell'atteggiamento dell'A. di fronte alla "pratica" dell'architettura è indice il fatto che egli non diresse mai di persona l'esecuzione dei suoi progetti, interessandosi soprattutto alla loro ideazione. Così, circa il 1443, dava consigli per la costruzione del campanile del Duomo di Ferrara e per l'"Arco del Cavallo" (monumento a Nicolò III d'Este).

Accettato l'incarico di Sigismondo Pandolfo Malatesta di ampliare e arricchire con un grande rivestimento marmoreo l'esterno della chiesa di S. Francesco a Rimini (Tempio malatestiano), ne dava da Roma un progetto che conosciamo attraverso la celebre medaglia del 1450 di Matteo de' Pasti. Costruita nel sec. 13°, S. Francesco era stata trasformata all'interno (1447 segg.) da Matteo de' Pasti: l'A. non tenne conto dell'interno, e impresse all'esterno un poderoso senso di romanità: nella facciata tre grandi archi, ispirati a quello d'Augusto in Rimini stessa, e le colonne sorgenti da un alto stilobate; in vetta, un ampio nicchione; in ciascun fianco, sempre sullo stilobate, una vigorosa serie di nicchie. Il monumento rimase incompiuto; tra l'altro la parte alta della facciata non fu condotta a termine e la cupola che doveva sorgere all'incrocio del transetto con la navata e che ne sarebbe stata il tratto saliente, non fu mai eseguita. Nelle chiese di S. Sebastiano (prime idee, 1460 circa) e di S. Andrea (id., circa 1470) di Mantova - progettate da quando l'A. divenne consigliere, in materia d'architettura, di Ludovico Gonzaga - l'A. può sviluppare unitariamente esterno e interno: nella prima chiesa, a croce greca, il rapporto dei volumi interni sarà esemplare per il tipo della chiesa a pianta centrale (Bramante); nella seconda, costituita da una grande navata coperta da volta a botte, con cappelle laterali, innovando nella tradizionale forma basilicale, l'A. dà, com'è noto, il maggior contributo alla soluzione di quel tipo di chiesa che diverrà poi usuale nella 2a metà del sec. 16°.

A Firenze l'A. aveva intanto, con il palazzo e la loggia Rucellai, la cappella del S. Sepolcro nella chiesa di S. Pancrazio, e la facciata della chiesa di S. Maria Novella, dati altrettanti esempî importantissimi della sua personale visione architettonica. Il rinnovamento portato dall'A. nel palazzo Rucellai (1447-51 circa). che deriva direttamente dallo studio dei monumenti romani, è profondo: i pilastrini dividono per la prima volta la fronte di una casa fiorentina in pause regolari, chiudendo nei loro intervalli le finestre dei piani superiori, vaste, maestose. Con caratteri assolutamente nuovi si presenta il tempietto del S. Sepolcro, di forma rettangolare, tutto rivestito di marmo, con pilastri scanalati e capitelli corinzî. Per la facciata di S. Maria Novella (1455 ?-70), rimasta incompiuta e decorata nella parte inferiore in schietto stile romanico fiorentino (fine sec. 13°), ideò la parte superiore, ricollegandovi l'inferiore, cui aggiunse il portale. Chiuse l'ordine inferiore tra due robusti pilastri che ripeté ai lati del portale; vi posò sopra un ricco cornicione e su questo innalzò l'attico, di struttura assai originale, fiancheggiato da due volute e sormontato da un timpano triangolare. Nella "rotonda" dell'Annunziata l'A. sviluppa ancora il tema della costruzione longitudinale terminata da una struttura a pianta centrale.