Calabria

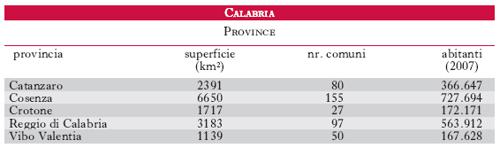

Regione dell’Italia, situata all’estremità meridionale della penisola, tra il Tirreno e lo Ionio. Ha una superficie di 15.222 km2, 404 Comuni e una popolazione di 1.894.110 ab. nel 2020; densità 124 ab./km². Comprende le province di Catanzaro (capoluogo regionale), Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria e Vibo Valentia.

Caratteristiche fisiche

La C. è quasi esclusivamente montuosa, con zone pianeggianti marginali e limitate: piane di Sibari, di Sant’Eufemia, di Gioia Tauro. Il rilievo calabrese comprende, a N, l’estremità meridionale dell’Appennino Lucano (e, con la Serra Dolcedorme, del gruppo del Pollino, m 2267, la massima altitudine dell’Appennino Meridionale). Più a S ha inizio l’Appennino Calabro, formato dalla Catena Costiera (che si allunga per circa 80 km a ridosso del litorale tirrenico e da cui scendono verso E e NE il fiume Crati e numerosi suoi affluenti) e dai tre maggiori elementi orografici della regione: gli altopiani della Sila, della Serra (con la piccola appendice staccata del Poro) e dell’Aspromonte. Si tratta di massicci prevalentemente cristallini, dalle forme arrotondate e cupoleggianti, talvolta, specie il terzo, largamente terrazzati sui versanti. La Sila occupa un’ampia superficie nella parte centrale e settentrionale della C. ed è ben distinta dagli altri rilievi perché limitata a O e a NO dalla valle del Crati, a E dall’area di bassa collina e pianura del Marchesato, a S dalla depressione tra i Golfi di S. Eufemia e di Squillace, dove la penisola calabrese si restringe a soli 35 km di larghezza. Meno netta è la separazione tra i due altopiani meridionali, la Serra e l’Aspromonte, in quest’ultimo si raggiunge la massima elevazione dell’Appennino Calabro (Montalto, m 1956). Nel complesso, la disposizione dei vari rilievi dà luogo a un’accentuata compartimentazione che non è stata senza conseguenze sugli aspetti insediativi ed economici.

Lungo la costa e la parte meno alta dei rilievi calabresi il clima è quello tipico dell’Italia peninsulare mediterranea: l’escursione termica annua è poco considerevole e la piovosità, in genere non molto abbondante, è distribuita per buona parte nel semestre novembre-aprile, mentre le aree più elevate registrano maggiori precipitazioni.

I corsi d’acqua hanno in prevalenza regime torrentizio esasperato (fiumare), con piene invernali rovinose, mentre d’estate la portata è minima o addirittura i letti restano asciutti. I fiumi ionici sono più lunghi e di bacino più ampio (Crati, Neto, Corace); però tra i fiumi tirrenici vi è quello di maggior portata, il Lao.

Vario in C. il manto vegetale, in genere meno spoglio e di aspetto più attraente che in altre zone meridionali. Lungo le coste si ha una tipica vegetazione di sempreverdi: a macchia (mirti, lentischi, oleandri) o in oasi di coltura specializzata (oliveti e agrumeti), con la presenza di piante subtropicali largamente diffuse in seguito ad acclimazione (agave, fico d’India). Il manto boscoso, un tempo diffusissimo, è attualmente ridotto alle zone più elevate della Sila e dell’Aspromonte (pino nero, abete bianco, faggio), dove permangono attività silvo-pastorali.

Allo scopo di proteggere quel che resta dell’ambiente naturale fu istituito, nel 1968, il Parco Nazionale della C., inglobato nel 2002 nel Parco Nazionale della Sila (➔), al quale si affiancano il Parco del Pollino (➔ ) e quello dell’Aspromonte (➔).

Popolazione

Dopo due secoli di forte incremento demografico (pari addirittura al 40% nella prima metà del 19° sec.), la popolazione della C. è rimasta stazionaria o ha subito diminuzioni a causa delle intense correnti migratorie, che un tasso di natalità fra i più elevati in Italia non è stato in grado di compensare. Dopo il 1875 iniziò l’emigrazione transoceanica, che raggiunse il culmine nel primo quindicennio del 20° sec., quando 600.000 persone abbandonarono la regione. In seguito questa emorragia ha avuto fasi alterne, e si è arrestata negli anni 1950, periodo delle bonifiche e del riassetto montano. Nel decennio intercensuale 1961-1971, tuttavia, un nuovo decremento (pari al 2,8%) ha sottolineato l’attrazione ancora esercitata sulla popolazione calabrese, per motivi economici e socio-culturali, dalle regioni industrializzate della Padania, oltre che da vari paesi dell’Europa occidentale. Poi l’inversione di questi flussi, dovuta alla crisi degli anni 1970, ha determinato una ripresa e tra il 1971 e il 1991 la popolazione è tornata a crescere, con una successiva graduale inversione di tendenza che, nel decennio 1991-2001, ha registrato un calo del 2,8%.

Nell’ambito del territorio hanno continuato a persistere fenomeni di ridistribuzione demografica dalle zone rurali e montane verso i centri maggiormente dotati di servizi. La rete urbana calabrese, incentrata sui capoluoghi di provincia e su pochi comuni minori (Villa San Giovanni, Lamezia Terme), si è confermata debole e scarsamente articolata, incapace di coordinare lo sviluppo regionale. Reggio di Calabria, a causa della sua posizione eccentrica, ha finito per risultare sempre più integrata con Messina (con cui forma la ‘conurbazione dello Stretto’), piuttosto che con il resto della propria regione. L’istituzione, nel 1992, delle nuove province di Crotone e Vibo Valentia ha determinato un conseguente ridimensionamento della provincia di Catanzaro.

Condizioni economiche

L’economia della regione appare scarsamente dinamica, nonostante i programmi di investimento pubblico a sostegno dell’attività produttiva e dell’occupazione attuati negli anni 1960 e 1970. Per reddito annuo pro capite la C. è in coda alle altre regioni italiane. Il fondamento dell’economia è l’agricoltura, tuttavia gli addetti al settore sono ormai scesi al 12% circa della popolazione attiva, e tale percentuale va diminuendo. La superficie agraria e forestale costituisce il 90% del totale regionale, ma l’abbondanza dei rilievi e delle forti pendenze, l’irregolarità e incostanza del regime pluviometrico, che ostacolano la normale irrigazione, fanno sì che il terreno sia scarsamente produttivo. La situazione è aggravata dall’ineguale distribuzione del terreno coltivabile, suddiviso in vasti latifondi e in piccole proprietà, per lo più isolate. Le opere di bonifica e alcuni impianti di irrigazione non sono stati sufficienti a migliorare sensibilmente le condizioni di un’agricoltura che resta a un livello molto basso, con scarsa meccanizzazione. La produzione agricola è orientata verso le colture legnose che si avvantaggiano del clima, particolarmente nelle zone altimetriche inferiori. Pertanto la C. è superata solo dalla Sicilia per la produzione di agrumi (tra questi si segnalano il bergamotto e il cedro). Buona parte della superficie coltivata è dedicata all’olivo e alla vite; seguono i cereali (frumento, orzo, avena), gli ortaggi, le patate. Di notevole importanza è il patrimonio boschivo della C. che supera largamente quello delle altre regioni del Mezzogiorno. In forte decremento risultano l’allevamento e la pastorizia, che a lungo tempo hanno svolto una notevole funzione nella vita rurale regionale. Caratteristica è la pesca del tonno (con relativa industria conserviera a Pizzo) e quella del pesce spada, nel tratto di mare antistante la costa tra Scilla e Bagnara.

L’industria negli ultimi anni ha registrato un calo degli addetti e occupa meno del 20% della popolazione attiva. Accanto ai settori tradizionali (alimentare, del legno e della carta, tessile), più o meno in difficoltà, si è tentata la localizzazione, su iniziativa pubblica, di grossi impianti (chimici, in particolare: Saline Ioniche), che avrebbero dovuto svolgere una funzione trainante per l’intera economia regionale; in questa strategia rientrava il progetto di un complesso industriale a Gioia Tauro, accantonato dopo che erano stati già espropriati e resi disponibili gli spazi necessari (con l’abbattimento di centinaia di ettari di oliveti e agrumeti) e iniziati i lavori di costruzione delle infrastrutture. Il porto industriale e commerciale di Gioia Tauro, previsto come supporto logistico all’insediamento siderurgico mai realizzato, è divenuto tuttavia il principale centro di trasbordo merci in container nel Mediterraneo. Dopo un avvio stentato nel 1995, negli ultimi anni si è assistito a un rapido incremento del traffico, cui però non fa riscontro un significativo adeguamento della rete infrastrutturale nell’entroterra, che è anche causa del mancato innesco di attività dell’indotto. L’unico centro industriale che si distacca dal semplice livello manifatturiero è Crotone, con impianti metallurgici e chimici, peraltro in fase di riconversione.

L’esiguità e la frammentazione del tessuto produttivo hanno ostacolato la diffusione di attività di servizio per le imprese, con negativi riflessi sulla capacità competitiva delle aziende locali: da parte di queste ultime è fortissimo il ricorso al lavoro sommerso, in ragione di oltre il 45% dell’attività del settore industriale. Il terziario, che assorbe oltre il 68% della popolazione attiva, è tuttavia dominato dal comparto della pubblica amministrazione; il Corpo forestale dello Stato occupa circa 20.000 persone. Solo il turismo appare in espansione, grazie anche all’incidenza delle presenze straniere (soprattutto dalla Germania). Il problema infrastrutturale resta uno dei nodi per l'intera regione, ancora penalizzata dalla lentezza dei lavori di potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, comunque insufficiente a sopportare il crescente traffico, e dalla carente rete ferroviaria. L’unico moderno asse ‘trasversale’ rimane il raccordo autostradale Catanzaro-Lamezia Terme che sfrutta il punto di minima larghezza del territorio. La rete ferroviaria, in larga parte a binario semplice (205 km), è insufficiente, come pure la viabilità ordinaria, specie nelle zone montuose interne. Il sistema portuale è costituito da piccoli scali limitati al cabotaggio e alla pesca; Gioia Tauro, Crotone e Reggio di Calabria sono i porti industriali; a Villa San Giovanni si concentrano i transiti per la Sicilia.

Preistoria e storia

La regione è stata frequentata fin dal Paleolitico inferiore. Livelli neolitici sono presenti a Favella di Sibari (ceramica impressa), nella grotta Sant’Angelo di Cassano Ionio (Cosenza) e a Praia (ceramica dipinta bicromica e tricromica). Alla prima età del Ferro risalgono estesi sepolcreti a inumazione, con tombe a fossa (Torre del Mordillo e Castiglione di Paludi, Roccella Ionica e Torre Galli), oppure a grotticella artificiale con cella quadrangolare (Canale, Ianchina, Patariti, Scorciabove e Calanna). Alcune tombe a incinerazione di tipo villanoviano sono venute in luce presso Tropea.

In età storica sede di fiorente civiltà (➔ Magna Grecia), la C. difese la propria indipendenza contro Alessandro d’Epiro (4° sec. a.C.) e contro Agatocle di Siracusa, raggiungendo nel 3° sec. la maggiore potenza; parteggiò per Pirro contro i Romani, poi per Annibale per finire dopo la seconda guerra punica sotto il dominio dei Romani, che vi dedussero colonie.

Caduta in una profonda crisi nell’ultimo periodo dell’Impero romano, la regione ebbe qualche sollievo con Teodorico (494-526), prima di passare ai Bizantini (guerra gotica: 535-553). L’invasione dei Longobardi ne spezzò l’unità, strappandole il Cosentino, annesso al ducato di Benevento e poi al principato di Salerno (847). La riunificazione sotto i Bizantini (con l’erezione a tema: inizio 10° sec.) aprì una fase di radicale ellenizzazione, appoggiata dalla diffusione del monachesimo basiliano; ma per l’inerzia e il fiscalismo del governo decadde l’agricoltura, rinacque il latifondo, sparì quasi ogni energia locale.

Sotto il dominio normanno (1059-1198) e degli Svevi (1214-1266), la C. ebbe un governo più fermo e un più stabile assetto sociale (feudalesimo). La decadenza riprese con gli Angioini e gli Aragonesi, che oppressero il paese con esoso fiscalismo; l’aristocrazia feudale taglieggiò i suoi soggetti e solo Cosenza ebbe, nel 14° sec., un certo sviluppo di vita municipale. Dopo vana rivolta contadina (1458-59) guidata da A. Centelles, la C. assistette inerte alle guerre franco-spagnole, al tentativo insurrezionale di T. Campanella (1600), alla rivoluzione di Masaniello (1647-48). Contro l’oppressione baronale, i Calabresi riconobbero nel re la loro tutela, il che spiega il loro lealismo contro i Francesi. Nel Risorgimento la C. fu aperta a una larga diffusione della Carboneria e, in misura assai minore, del mazzinianesimo. Nel 1848 vi divampò nuovamente l’insurrezione contadina, che non riuscì peraltro a scuotere il dominio borbonico, abbattuto poi nel 1860 da Garibaldi. I primi anni del Regno d’Italia furono caratterizzati dal brigantaggio, che fu insieme espressione di rimpianto per l’antica dinastia, diffusa delusione sociale specie delle plebi rurali, e criminalità comune. In realtà le difficili condizioni, economiche e morali, in cui i Borboni avevano lasciato il paese non trovarono sollievo nell’Italia unitaria e il divario economico-sociale che divide la C. dal resto del paese permane tuttora, nonostante la vasta opera di rivalorizzazione (Cassa per il Mezzogiorno, Opera per la valorizzazione della Sila, Leggi speciali ecc.) avviata nel secondo dopoguerra.

Dialetti

I dialetti della C. rientrano nel quadro dei dialetti centromeridionali. Si distinguono due varietà: una settentrionale e una meridionale, a S di Catanzaro. Nella prima lo sviluppo di e, o chiusi ed e, o aperti, in sillaba tonica, è condizionato dalla metafonesi (quindi i, u da é, ó, ìe ùo da è, ò, in presenza di i, u originari nella sillaba finale), nella seconda e, o chiusi diventano sempre i, u, mentre e, o aperti rimangono immutati come in siciliano. Discrepanze si hanno negli esiti di ll (nord e sud dd retroflesso, centro ll), di mb (nord mm, sud mb), di nt (nord nd, sud nt), di fl (nord i̯; centro h’i̯; sud š). Nella morfologia si nota il condizionale in -èrra a nord, in -erìa a sud. Da rilevare la mancanza del futuro, e l’uso dell’indicativo con varie congiunzioni in luogo dell’imperativo.

In C. esistono colonie linguistiche albanesi (alcune decine), greche e una francoprovenzale (Guardia Piemontese).

Duca di C. Titolo del principe ereditario del Regno di Sicilia assunto per la prima volta nel 1307 da Roberto D’Angiò.