raggio

Botanica

Complesso dei fiori periferici, ligulati nel capolino (detto raggiante) delle Asteracee a corolle dimorfe come le margherite.

Nelle infiorescenze a ombrella composta (per es., Apiacee), sono detti r. i rami primari, che portano all’apice un’ombrelletta, mentre si dicono r. secondari i peduncoli dei singoli fiori.

Nella struttura primaria del fusto e della radice, i r. midollari sono strisce radiali di tessuto parenchimatico interposte ciascuna tra due fasci vascolari e congiungenti il midollo con il periciclo. Nella struttura secondaria, per l’attività del cambio interfasciale, questi r. si continuano tra il legno e il libro secondari, mentre per l’attività del cambio intrafasciale (nel fusto) si formano numerosi altri r. che sono detti secondari; questi sono più brevi, attraversano le produzioni secondarie del cambio e non raggiungono né il midollo né il periciclo. In alcune piante (per es., querce) i r. midollari sono ben visibili anche a occhio nudo nella sezione trasversale di un fusto. La funzione dei r. midollari è quella di conduzione radiale delle sostanze elaborate dalla pianta e di riserva (contengono amido nella stagione invernale).

Fisica

Nell’ambito dei fenomeni inerenti l’irraggiamento e la propagazione di corpuscoli e onde, in senso geometrico la generica direzione di propagazione, rettilinea o no (➔ onda), da un punto di vista più strettamente fisico un fascio di particelle o di onde che convogliano una certa quantità di energia; in quest’accezione, il termine è talvolta sostituito da quello di radiazione (r. X o radiazione X, r. α o radiazione α ecc.).

Qualificazioni

Le varie qualificazioni sono anzitutto in relazione alla natura generica o specifica dei r.; così i r. corpuscolari sono radiazioni costituite genericamente da particelle; con più specifica determinazione, i r. elettronici sono radiazioni corpuscolari costituite da elettroni, qual è, per es., la radiazione β emessa dalle sostanze radioattive (➔ beta); si hanno poi per es. r. catodici, r. luminosi, raggi γ. Altre volte la qualificazione si riferisce a particolari proprietà o trasformazioni dei r. in esame; si hanno così r. penetranti, r. incidenti, r. riflessi, o rifratti, o diffratti, cioè r. che abbiano subito riflessione o rifrazione o diffrazione.

Con riferimento a un campo di forza che per una causa qualsiasi si produca intorno a un punto, il r. è la massima distanza alla quale il campo risulta ancora sensibile (e quindi si parla di forze a corto r., a medio r., a lungo r.); in particolare, il r. d’azione (o di attività) molecolare, è il r. d’azione delle forze che si destano fra le molecole di uno stesso corpo (forze di coesione), o di due corpi contigui (forze di adesione). R. atomico è la distanza fra il nucleo e la zona periferica della nube elettronica di un atomo, dedotta da misure strutturali su cristalli atomici. Normalmente viene determinato a partire dall’atomo nella forma legata; così, se viene presa in considerazione una molecola formata da atomi uguali (per es., N2, H2), il r. atomico corrisponde alla semidistanza di legame. In questo caso è d’uso la locuzione r. atomico covalente, o, più semplicemente, r. covalente. Il r. ionico è la distanza tra il nucleo e la zona periferica della nube elettronica di uno ione, dedotta da misure strutturali su cristalli ionici. Il r. ionico può differire anche sensibilmente dal corrispondente r. atomico, come nel caso dei metalli alcalini e alcalino-terrosi, per i quali la configurazione elettronica del catione contiene uno ‘strato’ in meno rispetto all’atomo neutro. I r. molecolari sono costituiti da un fascetto di molecole o atomi in moto rettilineo. Si possono ottenere solo in recipienti nei quali è praticato il vuoto molto spinto. Il r. di propagazione è la direzione, nella propagazione di energia per onde, lungo la quale si propaga l’energia associata all’onda; se il mezzo è isotropo, coincide con la normale al fronte di onda nel generico punto e al generico istante: è questo il caso che si considera normalmente ed è in questo significato che la locuzione si usa correntemente nell’ottica elementare. Si hanno particolari qualificazioni in rapporto al tipo di onde: r. acustici, elettromagnetici, radioelettrici, sismici ecc.

Per il r. d’inerzia, o r. di girazione, in meccanica ➔ momento.

Raggi luminosi

Per r. luminoso nel linguaggio comune si intende un pennello di luce di sezione molto piccola. Più esattamente si dicono r. luminosi le radiazioni elettromagnetiche di frequenza visibile, e anche, da un punto di vista più propriamente geometrico, le direzioni di propagazione della luce emessa da una sorgente. In relazione a quest’ultimo significato si parla di r. paralleli, di r. convergenti, divergenti, di r. coniugati, con riferimento a un sistema ottico, per intendere un r. incidente sul sistema e il corrispondente r. emergente, di r. marginali, di r. parassiali ecc. Il r. ordinario e il r. straordinario sono i due r. luminosi che si originano nel fenomeno della birifrazione (➔ birifrangenza). Il r. verde è il r. luminoso di una bella tinta smeraldina che si vede talora, in condizioni favorevoli, per la durata di uno o due secondi, quando il sole tramonta o sorge. Il fenomeno dipende dalla dispersione atmosferica, per cui, quando l’ultima porzione del disco solare si abbassa sotto l’orizzonte, la luce solare sparisce seguendo l’ordine di rifrangibilità dei vari colori dello spettro: prima il rosso, che è il meno rifratto, e per ultimo il verde azzurro. Il fenomeno è in genere abbastanza raro.

Raggi Röntgen

I r. Röntgen (o X) sono radiazioni elettromagnetiche la cui lunghezza d’onda è compresa nell’intervallo di 10-10−2 nm e i cui fotoni hanno quindi energie comprese tra circa 100 eV e 100 keV. La distinzione tra r. X e r. γ, quando non siano prodotti dal frenamento di elettroni liberi, è data, più che dalla lunghezza d’onda, dalla loro origine: precisamente, i r. X sono radiazioni elettromagnetiche dovute a fenomeni che avvengono fuori dei nuclei degli atomi, mentre i r. γ sono radiazioni elettromagnetiche di origine nucleare. I r. X furono scoperti da W.C. Röntgen nel 1895 nel corso di esperienze intraprese per chiarire la natura dei r. catodici, da poco scoperti e che in quel momento erano oggetto di attenta investigazione nei laboratori di tutto il mondo. I r. X sono generati per brusco frenamento di elettroni veloci liberi oppure per transizioni di elettroni legati in stati elettronici interni. R. X sono emessi da corpi celesti, si producono in alcuni processi secondari che accompagnano fenomeni radioattivi, quali la cattura elettronica e la conversione interna (➔ radioattività), e possono essere ottenuti anche artificialmente.

Tra le proprietà più importanti dei r. X, oltre a quelle comuni a tutte le radiazioni elettromagnetiche (propagazione libera rettilinea, riflessione, rifrazione, diffrazione ecc.), vi è la loro capacità d’impressionare le lastre fotografiche, di produrre fluorescenza e fosforescenza in certe sostanze, di colorare taluni minerali, di ionizzare i gas e di modificare le proprietà elettriche di liquidi e solidi. I r. X sono assorbiti in modo selettivo dalla materia, hanno azione fotochimica, possono liberare elettroni per effetto fotoelettrico e Compton, inoltre, possono alterare cellule viventi sino a ucciderle e indurre in esse mutazioni genetiche.

Nella produzione per frenamento di elettroni veloci, essi sono emessi con uno spettro continuo; sovrapposto a questo spettro continuo c’è sempre anche uno spettro a righe, le cui lunghezze d’onda sono caratteristiche dell’elemento che costituisce il materiale frenante, cioè, in molti casi concreti, l’anticatodo del tubo emettitore. Sono diffratti da reticoli cristallini che si comportano nei loro riguardi come i reticoli ottici nei riguardi della luce visibile

Altri tipi di raggi

Raggi α

R. corpuscolari, costituiti da particelle α (➔ alfa).

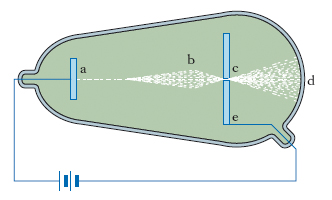

Raggi canale (o positivi o di Goldstein)

R. corpuscolari costituiti da ioni positivi, che si originano nella scarica elettrica in un gas a pressione di 10−1-10−2 Pa. Gli ioni positivi b (v. fig.) presenti vicino al catodo e del tubo a scarica sono accelerati verso e dalla differenza di potenziale applicata fra il catodo e l’anodo a; se il catodo è provvisto di un foro (canale) c, gli ioni lo oltrepassano seguendo una traiettoria rettilinea e, colpendo la parete del tubo, in d, vi eccitano una debole luminescenza. I r. canale sono deviati da campi elettrici e magnetici. È interessante notare che lo studio delle traiettorie dei r. canale portò J.J. Thomson (1911) alla constatazione sperimentale dell’esistenza degli isotopi (➔ spettrometria). Ai r. canale si accompagna generalmente una radiazione corpuscolare (r. neutrali) non deviata da campi elettrici e magnetici, costituita di atomi e molecole neutre (non ionizzate).

Raggi catodici (o negativi)

R. corpuscolari costituiti da elettroni, uscenti, per bombardamento di ioni positivi, dal catodo di un tubo a scarica (➔) a gas rarefatto quando la pressione scende a 10−1-10−2 Pa. I r. catodici possono essere ottenuti anche per effetto termoelettronico, e anzi è questa la via normalmente più seguita nelle applicazioni tecniche (➔ tubo). I r. catodici sono deviati da campi elettrici e magnetici.

Raggi cosmici

L’insieme delle radiazioni presenti nell’atmosfera terrestre e provenienti dall’esterno (r. cosmici primari) o da questi originatisi (r. cosmici secondari ➔ radiazione).

Raggi δ

Denominazione introdotta da Thomson per indicare elettroni veloci emessi in un mezzo materiale attraversato da particelle ionizzanti pesanti, quali r. α, ioni e anche protoni; l’energia di tali elettroni è in genere sufficientemente grande per produrre ulteriori fenomeni di ionizzazione, sicché il percorso dei r. δ risulta facilmente visibile, per es., in una camera di Wilson.

Raggi γ

Radiazioni elettromagnetiche, cioè della stessa natura della luce e dei raggi X, ma di frequenza più alta, emesse da nuclei atomici o prodotte artificialmente (➔ gamma).

Raggi infrarossi (o ultrarossi)

Radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda compresa tra circa 0,7 μm, corrispondente al limite superiore dello spettro visibile, e qualche millimetro, corrispondente al limite inferiore dello spettro delle onde hertziane (➔ infrarosso).

Raggi ultravioletti

Radiazioni elettromagnetiche la cui lunghezza d’onda è compresa tra circa 0,4 μm, corrispondente al limite inferiore dello spettro delle radiazioni visibili, e circa 0,01 μm, limite superiore dello spettro dei r. X (➔ ultravioletto).

Matematica

In geometria elementare, il segmento che congiunge il centro di un cerchio o di una sfera con un punto qualsiasi della circonferenza o della superficie sferica.

In un poligono regolare, il segmento che unisce un qualsiasi vertice con il centro del poligono (e che è perciò il r. del cerchio circoscritto al poligono). Talora è anche usato come sinonimo di semiretta.

Tecnica

Qualunque elemento che, come i r. della circonferenza, muova da un centro e vada divergendo verso una linea periferica. In particolare, elemento delle ruote, delle pulegge, dei volani e simili che collega il mozzo alla corona; in genere forma un tutto unico, ottenuto per fusione, con il mozzo e con la corona (in questo senso è più comune, nel linguaggio tecnico, razza).

Si dice r. idraulico, o r. medio di un condotto a sezione costante (sia a pelo libero sia in pressione), il rapporto tra l’area della sezione liquida e il contorno bagnato di una sua generica sezione trasversale. Esso riveste grande importanza perché viene assunto come dimensione lineare caratteristica della sezione trasversale delle correnti ai fini della valutazione delle resistenze.

Zoologia

Negli animali a simmetria raggiata, ciascuno degli assi perpendicolari all’asse principale bipolare. Si distinguono r. primari o perradi (negli Echinodermi, r. ambulacrali o ambulacri) e r. secondari o interradi (negli Echinodermi, r. interambulacrali).

Ciascuna delle strutture scheletriche delle pinne dei Pesci, che servono di sostegno alla membrana della pinna.

Raggi branchiali

Pezzi scheletrici cartilaginei che si originano dagli archi branchiali dei Selaci e sostengono le branchie.

Raggi branchiostegi

Pezzi scheletrici dell’opercolo dei Pesci; si originano ventralmente dall’osso ioide e sono riuniti dalla membrana branchiostega.