giardino

Terreno, per lo più cinto da muro, steccato o cancellata, coltivato a piante ornamentali e fiorifere, destinato a ricreazione e passeggio.

Architettura

Celebri g. dell’antichità furono i g. pensili di Ninive e di Babilonia, e i g.-paradiso, nei palazzi dei re persiani e dei loro satrapi. Nella Grecia classica i g. ornavano templi, portici, stadi, ginnasi, palestre ed erano lasciati il più possibile allo stato naturale. Parte importante vi aveva l’acqua, raccolta in bacini. A Roma, fino alla fine del 2° sec. a.C., l’hortus era coltivato; nell’età di Silla inizia la distinzione tra villa rustica (hortus), e signorile (horti). Grazie alle pitture sappiamo che nei g. lo spazio era diviso in linee rette e simmetriche, con al centro una fontana, da cui partivano viali bordati da siepi con statue, sedili e vasi agli incroci. Verso la fine della repubblica il g. ospitò un complesso di costruzioni (portici, ninfei, tempietti ecc.), collegati da viali con pergolati e boschetti (g. di Lucullo e di Sallustio). Altra forma di g. era lo xystus, complesso di viali e aiuole racchiuso in uno spazio limitato. Durante l’Impero nei g. vi erano viali tra cui s’innalzavano edifici e portici.

Nel Medioevo i g., a parte quelli dei conventi, erano privi di una concezione architettonica unitaria: il loro valore era quello dato dalle piante e dai fiori che vi erano coltivati. Notevole l’apporto di specie esotiche introdotte in Europa dagli Arabi. La pittura e la letteratura gotiche testimoniano il rinnovato interesse per il g. impostato su criteri geometrici.

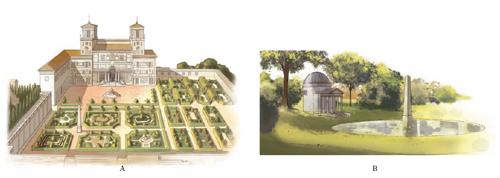

Nel Rinascimento al g. rivolgono l’attenzione, sulla scorta di Plinio, anche i trattatisti (L.B. Alberti, F. di Giorgio Martini) secondo una concezione architettonica; si diffonde la moda delle piante tagliate ad arte. Importante creazione del Rinascimento è la villa suburbana; Michelozzo, B. Rossellino, G. da Sangallo e G. da Maiano forniscono disegni per giardini. All’inizio del 16° sec. D. Bramante, con la sistemazione del Belvedere Vaticano, si ispira alla villa classica e progetta un g. rettangolare racchiuso da architetture. Le masse arboree e gli elementi decorativi mirano al grandioso (villa d’Este a Tivoli). Il g. all’italiana (fig. A) si diffuse in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Baviera, in Austria, in Ungheria. In contrapposizione in Francia sorse un genere di g., inventato da A. Le Nôtre, basato sugli effetti di prospettiva, con cascate e giochi d’acqua sostituiti da vastissimi bassins e i prati ornati di aiuole (parterres). Il g. alla francese ebbe diffusione nel 18° sec. in tutta l’Europa, sull’esempio dei g. di Versailles, di Vaux, delle Tuileries, del Palazzo Reale di Torino. In Italia, il g. di Caserta (L. Vanvitelli) è in parte alla francese, in parte all’italiana. Il g. alla francese fu soppiantato dal g. all’inglese (fig. B), romantico, ideato da W. Kent, come copia migliorata della natura. Nella prima metà dell’Ottocento, la tradizione italiana produsse qualche g. ‘neoclassico romantico’, nel quale alle forme vegetali si connettevano elementi decorativi classici (Napoli, Floridiana di A. Niccolini; Monza, Villa Reale di G. Piermarini).

In seguito anche l’arte del g. è informata all’eclettismo, mentre sono sempre più limitati gli spazi urbani riservati a giardini. Il problema del rapporto tra abitazione e ambiente circostante è stato studiato dagli architetti della corrente organica. F.L. Wright intende il g. come raccordo fra la costruzione e il paesaggio circostante. Le Corbusier lo considera un mezzo per dare alla costruzione un suo ambiente organizzato, distinto dall’amorfo circostante. Un architetto che si è dedicato alla realizzazione di g. con risultati originali è R. Burle Marx. Di intensa suggestione i g. realizzati da R.J. Neutra.

I primi g. islamici si ricollegano alla tradizione sasanide, mentre con gli Omayyadi si manifesta quell’amore per architetture fantastiche che assumerà importanza sotto gli Abbasidi (in Spagna, nell’Alhambra e nel Generalife di Granata). L’arte dei g. ebbe particolare fioritura in Persia; caratteristica la disposizione edilizia di Isfahan, dove fu tenuto conto del valore decorativo dei giardini. Il g. cinese, in cui si cela l’opera dell’uomo, appare come una concettualizzazione di accidenti naturali. In Giappone nel 15° sec., l’arte del g., importata dalla Cina, sviluppò elementi costitutivi che simboleggiano idee del pensiero taoista e buddhista.

Botanica

In base al tipo di coltivazione delle piante si distinguono: il g. di acclimazione, dove si coltivano specie di piante di cui si deve saggiare l’acclimazione. Il g. alpino, dove si coltivano piante d’alta montagna; situato a varia altezza nelle Alpi svizzere, francesi e italiane e nei Pirenei; i primi g. alpini, privati o dipendenti da istituzioni botaniche pubbliche, sono sorti nella prima metà del 19° sec.; tipico esempio è la Chanousia al Piccolo S. Bernardo. Il g. coloniale, g. sperimentale di piante d’origine esotica, creato al fine di studiare la flora non indigena.

Istruzione

G. d’infanzia Espressione creata dal pedagogista F. Fröbel per indicare, almeno inizialmente, più una trasformazione del generale atteggiamento verso le esigenze della prima vita infantile che non un’istituzione vera e propria. Il primo g. d’infanzia fu infatti inaugurato a Blankenburg, nel 1840, in occasione di un corso per insegnanti organizzato da Fröbel allo scopo di diffondere e divulgare un corretto uso metodologico del materiale didattico dallo stesso precedentemente elaborato, per poter fornire le necessarie dimostrazioni pratiche inerenti al corso. Alla fine Fröbel mantenne aperto il g. mostrando di aver conseguito chiara coscienza dell’efficacia dei suoi metodi di educazione prescolare e promuovendo la costituzione di un gruppo di maestre «giardiniere» (Kindergärtnerinnen) cui doveva essere affidata l’applicazione del nuovo metodo. Il g. d’infanzia di Blankenburg fu chiuso per diffidente atteggiamento delle autorità, nel 1844, e soltanto a Marienthal, nel 1850, Fröbel ne poté riaprire un altro. Intanto un’intensa attività pubblicistica diffondeva la conoscenza della sua iniziativa e i g. d’infanzia vennero gradualmente soppiantando le vecchie sale d’asilo diffondendosi rapidamente in tutte le nazioni civili.

In Italia il primo g. d’infanzia fu fondato a Venezia nel 1869 da A. Levi Della Vida. Con la riforma scolastica promossa da G. Gentile, il g. d’infanzia è stato previsto come istituzione ausiliaria dell’istituto magistrale. In seguito, la legge istitutiva della scuola materna statale (l. 444/18 marzo 1968) ha disposto la trasformazione dei g. d’infanzia in scuole materne statali, per divenire in anni recenti scuole dell’infanzia.

Zoologia

G. zoologico (o parco zoologico o zoo). Raccolta di animali vivi ospitati in recinti spaziosi e riproducenti, per quanto possibile, le condizioni ambientali in cui vive l’animale allo stato libero. Lo scopo non è soltanto ornamentale e di intrattenimento, ma principalmente scientifico e culturale; negli zoo sono infatti realizzate attività di ricerca scientifica e di didattica ambientale finalizzate alla conservazione della natura.

La Strategia mondiale degli zoo e degli acquari per la conservazione, documento del 1993, aggiornato nel 2005 e redatto dall’Organizzazione mondiale degli zoo (World Association of Zoos and Aquariums, WAZA), definisce responsabilità e ruoli della comunità mondiale degli zoo in funzione della conservazione della natura: sostenere attivamente il mantenimento delle popolazioni di specie minacciate e i loro ecosistemi naturali; offrire supporto e strutture necessarie all’approfondimento delle conoscenze scientifiche finalizzate alla conservazione; promuovere la consapevolezza della necessità di conservare la natura e di sfruttare in modo sostenibile le risorse naturali, per stabilire un giusto equilibrio fra uomo e natura.

Buona parte dei g. zoologici moderni, pur mantenendo la forma di un’esposizione di animali, sono stati progressivamente convertiti in istituzioni specializzate, centri di ricerca e conservazione. Qui sono ospitati esclusivamente animali nati in cattività o sequestrati perché detenuti in condizioni illegali. In genere non è possibile reinserire nei loro ambienti naturali questi animali, abituati alla presenza dell’uomo e allevati anche da molte generazioni in cattività, potenziali vettori di malattie o di disequilibri ambientali, inetti a procurarsi il cibo in natura e talvolta ad avere relazioni sociali normali con i propri simili. Solo se un individuo appartiene a una specie minacciata e le sue condizioni lo permettono, si tenta la difficile strada della reintroduzione; in tal senso i g. zoologici hanno il valore di riserve di specie animali a rischio di estinzione o estinte in natura. Queste specie sono riprodotte in cattività secondo progetti di ‘conservazione ex situ’, finalizzati alla reintroduzione o al ripopolamento in natura. Gli individui in età riproduttiva delle specie interessate sono scambiati tra gli zoo, per mantenere la variabilità genetica dei gruppi allevati. Nelle specie senza priorità conservative le nascite sono, al contrario, contenute o evitate.

Gli zoo moderni devono porre attenzione anche al benessere del singolo animale, come parte integrante della salvaguardia della specie; devono cercare quindi, per quanto possibile, di minimizzare la sofferenza legata alla cattività, ponendo attenzione alle esigenze alimentari, spaziali e comportamentali (socialità ecc.) delle specie ospitate, e offrendo nelle aree espositive ‘arricchimenti ambientali’, ovvero stimoli di varia natura che mantengano attivi gli animali e li incentivino ad assumere comportamenti simili a quelli naturali.

Sebbene gli zoo membri del WAZA debbano mantenere dei livelli di qualità elevata, i g. zoologici sono tuttora oggetto di critiche da parte di movimenti di opinione che, privilegiando l’approccio emotivo, considerano inaccettabile la cattività. D’altra parte, proprio questi giudizi negativi e il conseguente calo dei visitatori sono stati una delle spinte propulsive all’innovazione di queste istituzioni. Sono state inoltre avanzate critiche sull’utilità didattica dei g. zoologici; secondo alcuni, infatti, le esigenze del pubblico potrebbero essere soddisfatte ricorrendo ad altri mezzi di divulgazione, sebbene il contatto dal vivo con gli animali, in particolare per il pubblico infantile, sembri insostituibile.

La consuetudine di tenere animali selvatici in cattività è antica, e molto diffusa, specialmente in Oriente. Greci e Romani importarono animali vivi, per lo più destinati al circo. Signori, come i Farnese, i Medici ecc. importarono e cercarono di acclimatare animali diversi. Federico il Grande fondò a Potsdam un g. zoologico con indirizzo scientifico. Molto antico è anche il g. zoologico del Jardin des plantes di Parigi, creato nel 1793 con gli animali provenienti dallo zoo di Versailles, istituito nel 1662 da Luigi XIV. Eugenio di Savoia nel 1716 fondò a Vienna un g. zoologico, che divenne uno dei più importanti d’Europa. Fra i g. oggi esistenti, importanti sono quelli di Londra (1822), Amsterdam (1838), Berlino (1841), Anversa (1843), New York (1898) e Stellingen, presso Amburgo, fondato nel 1907 da K. Hagenbeck (ideatore dei primi spazi espositivi aperti, senza sbarre). Nel 1911 Hagenbeck realizzò anche lo zoo di Roma, ampliato nel 1935 dall’architetto R. De Vico e divenuto nel 1998 Bioparco.