lingua

Anatomia e medicina

Organo della cavità orale dei Vertebrati, con funzione tattile e gustativa, che ha anche parte importante nel processo della masticazione e della deglutizione e, nell’uomo, nell’articolazione del linguaggio.

Anatomia comparata

Nei Pesci la l., nella sua condizione primitiva, è rappresentata da una piega carnosa del pavimento della bocca, fra gli archi mandibolare e ioideo. Nelle lamprede la l. è sorretta da uno scheletro cartilagineo, e mossa da muscoli protrattori e retrattori; munita di denticoli cornei, serve come organo di perforazione.

Assente in pochi Anfibi Anuri, è negli altri sviluppata, mobile, vischiosa e inserita sul margine della mandibola e, a riposo, ripiegata all’indietro sul pavimento boccale. Allo scheletro di sostegno della l. partecipano medialmente la copula e due paia di corna derivate dall’arco ioideo e dal 1° arco branchiale.

Ulteriori acquisizioni si hanno nella l. dei Rettili dove alla porzione già rappresentata negli Anfibi (e derivata da una piega sovrastante il basiale) si aggiungono un sollevamento mediano (il tubercolo impari) fra il basiale e la mandibola, e un paio di pieghe laterali che sovrastano il primo arco viscerale.

Nei pesci e negli Anfibi la l. è innervata dall’ipoglosso e dal glossofaringeo, negli altri gruppi di Vertebrati anche dal trigemino. Non protrattile nelle tartarughe e nei coccodrilli; estensibile negli Squamati; retrattile in una guaina nei serpenti, dove è spesso bifida, e così nelle lucertole. Nei Rettili a l. retrattile, la porzione ioidea dello scheletro di sostegno è rappresentata dall’osso entoglosso (copula e basiale), mentre le due corna servono per l’inserzione dei muscoli retrattori.

La l. degli Uccelli manca di muscoli intrinseci, in genere è sottile, con papille cornee rivolte all’indietro. Il suo scheletro di sostegno, ridotto, consiste dell’osso entoglosso esteso anteriormente in un paio di paraglosse, con un paio di corna sui lati e medialmente la porzione scheletrica uroiale.

Nei Mammiferi, la l., eccetto nei Cetacei, è mobile. Fornita di numerosi muscoli intrinseci, si sviluppa da un tubercolo impari, da due ispessimenti dell’arco mandibolare e posteriormente da eminenze carnose sopra l’arco ioideo. Il limite fra porzione anteriore e posteriore è indicato dalla serie di papille circonvallate al centro della quale si trova il forame cieco connesso allo sviluppo della tiroide. La l. è rivestita dorsalmente da un epitelio ricco di ghiandole mucose, e di papille sensorie di varia forma (fungiformi, filiformi, circonvallate o caliciformi); il suo apparato di sostegno estrinseco è costituito dall’osso ioide.

Anatomia umana

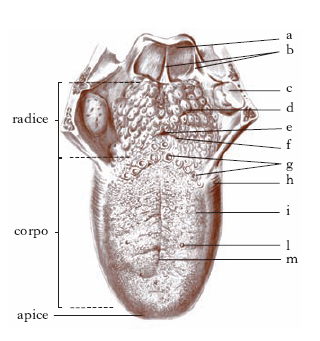

La l. è situata per i due terzi anteriori (corpo della lingua) nella cavità orale, per il terzo posteriore (radice della lingua o base) nella faringe (fig. 1). Ha struttura prevalentemente muscolare e rivestimento mucoso; partecipa a varie funzioni fisiologiche (fonazione; masticazione e deglutizione), interviene nella funzione gustativa fornendo il supporto ai ricettori del gusto che sono sparsi nella sua mucosa. Elementi descrittivi importanti della l. sono le due facce (superiore e inferiore), i margini laterali e l’apice o punta. Sulla faccia superiore si notano: all’unione del corpo della l. con la radice, il cosiddetto V linguale, formato dalla disposizione geometrica in due linee convergenti delle papille circonvallate, il cui apice è costituito dal forame cieco; anteriormente al V il solco longitudinale mediano e posteriormente le pliche glosso-epiglottiche, che uniscono la radice della l. all’epiglottide. Sulla faccia inferiore si notano un solco longitudinale corrispondente a quello già accennato e una plica mucosa mediana, detta frenulo della lingua; a ciascun lato della linea mediana sono disposti gli sbocchi delle ghiandole mucose linguali. Alla costituzione della l. partecipa un complesso di 17 muscoli, fra i quali hanno particolare importanza il genio-glosso e lo io-glosso, che trovano appoggio sullo scheletro di sostegno della l., formato dall’osso ioide e da due membrane (membrana io-glossa, setto mediano della l.), o in formazioni anatomiche vicine (osso mandibolare, aponeurosi faringea).

La mucosa che riveste la l. presenta, nella faccia superiore, caratteri particolari: a livello della radice della l. è sollevata da rilievi rotondeggianti corrispondenti ai follicoli linfatici che costituiscono, nel loro complesso, la cosiddetta tonsilla linguale; a livello del corpo, e sempre ed esclusivamente nella faccia superiore, si trovano, oltre alle già menzionate papille circonvallate, le papille gustative o linguali degli altri tipi (filiformi, fungiformi, foliate; ➔ papilla). Sotto la mucosa si trovano numerose ghiandole sierose che versano il loro secreto in superficie.

L’arteria linguale è il ramo collaterale della carotide esterna che irrora i muscoli ioidei, la parte posteriore della l. e il pavimento della bocca. Il nervo linguale, uno dei due rami terminali della branca del trigemino, si distribuisce principalmente alla mucosa della l., a una parte di quella del pavimento della bocca e alle ghiandole sottomascellari e sottolinguali; provvede alla sensibilità gustativa dei due terzi anteriori della lingua.

Aspetti medici

La l. può essere sede di malformazioni e malattie congenite o acquisite (anchiloglossia, macroglossia; melanotrichia; tumori; processi infiammatori o glossiti).

L’esame clinico riveste grande importanza in medicina interna per la notevole frequenza con cui tale organo presenta, anche in condizioni morbose che non lo coinvolgono primitivamente, alterazioni dei suoi caratteri (forma, volume, aspetto, colore, umidità). Varie espressioni contrassegnano alcuni aspetti patologici: lingua geografica è sinonimo di glossite esfoliativa marginata (➔ glossite).

Botanica

Il nome l. seguito da specificazione costituisce la denominazione di varie erbe e funghi (fig. 2).

Lingua cervina

(Phyllitis scolopendrium, detta anche scolopendria) Felce della famiglia Polipodiacee, utilizzata per le sue proprietà diuretiche, diaforetiche ecc.

Lingua d’acqua

(Potamogeton natans) Erba acquatica.

Lingua di brughiera

(Polyporus scobinaceus) Fungo frequente nei boschi di abete in Europa e nell’Italia settentrionale, ha carne bianca e odore e sapore gradevoli.

Lingua di bue

(Fistulina hepatica) Fungo.

Lingua di cane

(Plantago lanceolata) Nome di varie piante a foglie che per la forma ricordano la lingua di un cane, e particolarmente del genere Cynoglossum (Cynoglossum officinale, creticum ecc.).

Lingua di manzo

(Anchusa officinalis) Erba bienne della famiglia Borraginacee con foglie lanceolate o lineari, pelose, e fiori prima rossi, poi violacei.

Geologia

Lingua glaciale

Espansione presente nei ghiacciai continentali e alpini, quando non siano contenuti in bacini chiusi o conche (circhi), che sopravanza sulle restanti parti e scende a più bassa quota. Tali l., che possono essere una o più, sono dette anche, specialmente per i ghiacciai alpini, lingua di ablazione, poiché stanno per la maggior parte sotto il limite climatico delle nevi e sono quindi soggette a variazioni in estensione e potenza per ragioni climatiche. Le l. glaciali sono tuttavia soggette a continui avanzamenti a causa della plasticità del ghiaccio, della pendenza del fondo e della forza di spinta che ricevono dalla massa glaciale retrostante. Dalle l. glaciali che si spingono in mare, nelle regioni polari, hanno sede i distacchi degli iceberg che poi si spostano per effetto delle correnti marine.

Linguistica

Il complesso delle parole e locuzioni usate da tutto un popolo come mezzo comune per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato, sottoposto a proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche che sono anch’esse parte integrante della lingua.

La nozione di lingua

In linguistica e semiologia con il termine l. ci si riferisce a codici semiologici di particolari caratteristiche. Come ogni codice, una l. è un sistema di generazione, cioè di assegnazione ordinata di certe entità a determinate classi. Poiché le classi in questione sono classi di espressioni, di sensi e di messaggi, denominate rispettivamente significanti, significati e segni, diciamo che una l. storico-naturale è un codice semiologico. Rispetto ad altre categorie di codici semiologici, la categoria delle l. storico-naturali si qualifica per varie caratteristiche.

a) Anzitutto, diversamente dalla maggior parte degli altri codici naturali in uso presso altre specie animali, una l. genera un numero infinito di segni. Le classi di messaggi, i segni, producibili di una l. sono infinite in quanto, dato ogni segno, è sempre possibile ottenerne uno diverso con l’inserzione di una nuova parola o di un nuovo inciso, anche se questo già ricorre nel segno di partenza, e dato che non vi è limite funzionale all’estensione di un segno.

b) In secondo luogo, tutte le l. storico-naturali appartengono alla categoria dei codici semiologici articolati e alla sottocategoria dei doppiamente articolati. Come nel codice della numerazione arabica le infinite cifre diverse sono ottenute in quanto combinazioni con disposizione di un ristretto numero di singole cifre (le cifre 0 1 2 ... 9), così gli infiniti segni di una l. sono combinazioni con disposizione di un numero relativamente ristretto di unità minime significanti denominate monemi (H. Frei, A. Martinet) o morfemi (L. Bloomfield). Il versante significante dei monemi è a sua volta articolato come combinazione con disposizione di un più ristretto numero di unità di identificazione e differenziazione, dette fonemi. Grazie al fatto che i monemi sono combinati con disposizione di un ristretto numero di fonemi, e le infinite frasi e segni sono combinazioni con disposizione di alcune migliaia di monemi, la l. si rivela un sistema abbastanza economico rispetto alle possibilità di memorizzazione del cervello umano. Il sistema è economico (poiché tutte le possibilità sono sfruttate), ma un qualunque rumore altera la ricezione corretta in modo irreparabile. Consideriamo ora le lettere b e n e le loro possibili combinazioni a tre con disposizione: ben, bne, nbe, enb, neb, ebn. In una l. come quella italiana soltanto la prima (ben) costituisce un monema; le altre 5 restano inutilizzate. In questo caso, la antieconomicità è palese: ma è anche chiaro che le possibilità di errore in sede di trasmissione del monema sono assai ridotte, nel senso che è assai più facile individuare l’esistenza di un errore. L’alto numero di combinazioni che restano inutilizzate non serve solo a rendere più sicura la comunicazione, ma costituisce per dir così una riserva da cui estrarre nuovi monemi quando si ponga l’esigenza di nuove coniazioni.

c) Il versante del significato dei monemi lessicali è estensibile a nuovi sensi sulla base di analogie: questa caratteristica consente ai segni della l. di catalogare in qualche modo qualsiasi nuova situazione; d’altra parte ciò rischia di sovraccaricare di sensi disparati uno stesso monema. Di qui la necessità di spezzare, ove occorra, un significato lessicale in due gruppi distinti di sensi mediante l’introduzione di un nuovo monema. E di qui, dunque, altresì l’opportunità dell’alta ridondanza delle l. storico-naturali.

Accanto alla l. intesa come sistema potenziale, abbiamo inoltre la norma di realizzazione di tale l., abbiamo cioè la l. intesa come standard istituzionale di realizzazione del sistema potenziale. La distinzione tra sistema potenziale e norma, concettualmente già presente in F. de Saussure, è stata precisata da L. Hjelmslev ed E. Coseriu. Essa è di particolare importanza per cogliere in una dimensione storica e sociologica la funzionalità di una lingua. Data una stessa l. sono infatti possibili molteplici sue norme di realizzazione sia in successione temporale sia in diversi ambienti sociali.

Classificazione delle lingue

Il problema della classificazione scientifica si pone solo nel 18° sec., sotto l’influsso del pensiero naturalistico. Le l. sono state divise in tre classi: senza struttura grammaticale (dette isolanti, per es., il cinese), con uso di affissi (dette agglutinanti), e con inflessione (dette flessive). A loro volta le l. a inflessioni si suddividono in due generi: sintetiche e analitiche. Questa classificazione delle l., se aveva il merito di far convergere l’attenzione sulla diversità delle strutture linguistiche, aveva anche il difetto di proporre come assoluti degli schemi di struttura, in realtà, a posteriori. Nel giro di poche generazioni, infatti, una l. può passare da un tipo strutturale a un altro e, di là dalla documentazione a noi nota, deve ritenersi possibile l’esistenza di strutture di tipo imprevedibile, non riconoscendosi limiti alla capacità del pensiero nel modo di strutturare la ‘forma interna’ del linguaggio.

Abbandonato l’abito naturalistico, la linguistica comparativa, postasi sempre più consapevolmente in una prospettiva storica, iniziò con F. Bopp a operare con il concetto di affinità (o parentela): se 2 o più l. presentano un certo numero di elementi (preferibilmente grammaticali) in comune, o del tutto identici ovvero assai somiglianti o comunque riportabili a un comune denominatore, elementi non spiegabili come risultato di influssi reciproci dovuti a contatti culturali, esse allora devono essere la continuazione di un’altra l., cui vanno attribuiti in germe gli elementi in comune alle 2 o più lingue. Sul piano della classificazione questo riconoscimento permette dunque di individuare una famiglia di lingue e di procedere a una divisione genealogica, dove i dati storici lo permettano. Seguì, dopo vari tentativi, la classificazione di A. Trombetti, che dapprima (1905) distinse 11 grandi gruppi, e da ultimo (1912-29) li ridusse a 9 (bantu-sudanese, camito-semitico, caucasico, indoeuropeo, uralo-altaico, indo-cinese, dravidico-australiano, munda-polinesiaco, amerindiano).

In conclusione non si può escludere sul piano strettamente comparativo che la classificazione genealogica possa un giorno condurre a una soluzione monogenistica, qualora le condizioni di ordine pratico non si oppongano nel corso dell’indagine; ma allo stato attuale il monogenismo è possibile, non probabile.

Lingue internazionali

Per l. internazionale si intende sia una l. naturale, cioè già esistente e parlata da una collettività linguistica, usata come mezzo di comunicazione tra individui di diversa nazionalità e lingua, sia una l. artificiale, creata per soddisfare le necessità scientifiche, economiche, politiche di un mezzo di espressione internazionale.

Tra le lingue naturali ebbero storicamente una parziale funzione di l. internazionale, dopo il latino medievale, lo spagnolo nel 16° sec., il francese nei sec. 18° e 19°, l’inglese nei sec. 19° e 20°: proprio il francese e l’inglese sono ufficialmente le l. più usate nei rapporti internazionali scientifici, diplomatici e culturali. Nessuna di queste l., tuttavia, è mai stata ufficialmente accettata, riconosciuta e diffusa come l. internazionale, sia per orgoglio o per gelosie nazionali sia anche per la non assoluta necessarietà, e d’altra parte per la difficoltà di attuazione dell’adozione di un unico e esclusivo mezzo di comunicazione linguistica internazionale.

Le lingue artificiali, il cui primo tentativo si può vedere nelle l. filosofiche progettate da Descartes e Leibniz, si distinguono in a priori, cioè create con elementi immaginari sulla base di una classificazione di concetti aprioristica, come il Solresol, e a posteriori, cioè basate o su una (Anglic, Basic-English) o su più l. moderne (Esperanto, Occidental, Latino sine flexione). Intermedi tra i due tipi sono il Volapük e la Lingua azzurra. Tutte queste l., create da individui e proposte e diffuse da istituti e associazioni, hanno avuto un uso molto limitato. Solo l’esperanto ha avuto una certa diffusione.