ONU

Sigla di Organizzazione delle Nazioni Unite, organizzazione internazionale costituita da Stati sovrani, a competenza generale e a vocazione universale, fondata nel 1945. Suoi obiettivi dichiarati, elencati all’art. 1 della Carta (o Statuto), sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale; sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, sulla base del rispetto dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli; promuovere la cooperazione internazionale in materia economica, sociale e culturale, nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dell’organizzazione, operativa dal 1946 e con sede a New York, fanno parte 193 Stati. Nel 2001 è stato conferito all’ONU e al suo segretario in carica K. Annan il premio Nobel per la pace.

Composizione e organi

L’art. 7 dello Statuto distingue tra organi principali e organi sussidiari. I primi, stabiliti direttamente dallo Statuto che ne regola la composizione e le funzioni quali organi permanenti, sono: Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio economico e sociale (➔ ECOSOC), Segretariato, Consiglio d’amministrazione fiduciaria (chiuso formalmente nel 2005, aveva la funzione di controllare l’amministrazione di determinati territori, già sottoposti a un regime di tipo coloniale da parte dello Stato cui erano affidati) e Corte internazionale di giustizia. I secondi, istituiti dagli organi principali tramite una delibera ad hoc, non hanno carattere permanente e svolgono le funzioni loro attribuite dagli organi principali.

Nel corso degli anni l’Assemblea ha istituito organi sussidiari per perseguire fini specifici (➔ UNCTAD; UNDP; UNICEF). Tra gli organi sussidiari più rilevanti figura l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, ➔ UNHCR), istituito dall’Assemblea con risoluzione 428 (V) del 14 dicembre 1950. Nel 2005 sono stati creati due nuovi organi sussidiari: il Consiglio per i diritti umani, che dipende dall’Assemblea, e la Commissione per il peace-building, organo comune dell’Assemblea e del Consiglio.

Assemblea generale

È il primo degli organi principali enumerati nell’art. 7, par. 1 della Carta. L’Assemblea è l’organo plenario del quale fanno parte tutti gli attuali 192 Stati membri, ciascuno dei quali ha un voto in virtù del principio dell’uguaglianza sovrana (art. 9, par. 1, e 18, par. 1 della Carta). Dal punto di vista organizzativo, si riunisce in sessione ordinaria annuale, sessioni speciali e sessioni speciali d’emergenza. La maggior parte delle delibere dell’Assemblea viene adottata tramite consensus (adozione di una delibera in assenza di obiezioni formali degli Stati membri), non ricorrendo alla procedura stabilita nell’art. 18 della Carta. L’Assemblea può discutere di qualsiasi questione che rientri nei fini delle Nazioni Unite, indirizzare raccomandazioni ai membri e agli altri organi, anche in tema di mantenimento della pace, settore in cui le funzioni dell’Assemblea incontrano alcuni limiti stabiliti nello Statuto. Spetta all’Assemblea il potere di adottare il bilancio dell’Organizzazione e ripartire le spese tra i membri.

Rilevante è stata l’azione dell’organo soprattutto nel settore della decolonizzazione e lo è tuttora in quello della promozione e tutela dei diritti umani. I suoi poteri sono tuttavia limitati, riducendosi, salvo eccezioni, all’adozione di ‘raccomandazioni’ non vincolanti. Il ricorso sempre più frequente alla procedura del consensus o a quella dell’acclamazione, espressione di un accordo incondizionato, hanno in larga misura affievolito l’importanza della distinzione, di cui all’art. 18 della Carta, tra le delibere relative a «questioni importanti» (maggioranza qualificata dei due terzi) e quelle relative ad «altre questioni» (maggioranza semplice), a eccezione delle delibere che riguardano la modifica della Carta. L’Assemblea ha poteri giuridicamente più incisivi per quanto concerne la vita interna dell’Organizzazione (appartenenza all’ONU, vicende relative allo status di membro, elezione dei componenti l’ECOSOC, scelta dei membri elettivi del Consiglio di Sicurezza, approvazione del bilancio, decisioni circa i contributi dovuti dai singoli Stati): in questo campo le sue delibere hanno infatti un valore vincolante.

Consiglio di sicurezza

Previsto nell’art. 7, par. 1, della Carta, è composto di 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) e 10 eletti ogni due anni dall’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Nell’elezione dei membri non permanenti, l’Assemblea deve avere riguardo al contributo dei membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché agli altri fini dell’Organizzazione e al criterio dell’equa distribuzione geografica. In base alla procedura di voto – disciplinata all’art. 27 della Carta e frutto del compromesso raggiunto a Jalta nel 1945 tra Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica – i membri permanenti dispongono del potere di veto, che consiste nella possibilità di impedire, tramite voto contrario, l’adozione di una delibera da parte del Consiglio. Da più parti si chiede di eliminare tale privilegio, ma i membri permanenti fino a oggi non hanno manifestato il consenso necessario a emendare lo Statuto.

Al Consiglio è attribuita la responsabilità principale del mantenimento della pace sulla base del sistema di sicurezza collettiva imperniato nei capitoli VI (soluzione delle controversie) e VII (azioni rispetto alle minacce e violazioni della pace, e agli atti di aggressione) della Carta. In base al cap. VI, il Consiglio ha poteri di natura esclusivamente conciliativa, che si estrinsecano nel potere di fare raccomandazioni alle parti di una controversia suscettibile di mettere in pericolo la pace o la sicurezza internazionali, mentre il cap. VII conferisce al Consiglio poteri di natura coercitiva, che possono tradursi anche nell’uso della forza nei confronti di Stati che minacciano la pace, violano la pace o commettono atti di aggressione.

Segretario generale

È l’organo individuale posto al vertice del Segretariato dell’Organizzazione, eletto dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. La durata della carica non è stabilita nella Carta delle Nazioni Unite, ma nella raccomandazione che il Consiglio indirizza all’Assemblea. Nella prassi, è eletto per un periodo di 5 anni, con possibilità di rielezione (a oggi, solo l’egiziano B. Boutros-Ghali non ha ricevuto un secondo mandato, a causa del veto degli Stati Uniti). La Carta delle Nazioni Unite affida al segretario generale funzioni amministrative e politiche. In qualità di più alto funzionario amministrativo, al segretario generale sono attribuiti i compiti rientranti nella sfera organizzativa, tecnica, finanziaria e di rappresentanza delle Nazioni Unite. In tale ambito, spetta a esso preparare il lavoro degli organi principali, partecipare alle loro riunioni e distribuire la relativa documentazione.

Altre attività riguardano l’elaborazione del bilancio e l’amministrazione finanziaria dell’ONU, la convocazione delle sessioni speciali dell’Assemblea, la nomina del personale, la registrazione e pubblicazione dei trattati internazionali conclusi dagli Stati membri, la preparazione della lista per l’elezione dei giudici della Corte internazionale di giustizia. Nel campo delle relazioni esterne, il segretario generale conclude accordi internazionali con gli Stati, membri o non membri, e con altre organizzazioni internazionali. Le sue funzioni politiche sono svolte su delega dell’Assemblea e del Consiglio di sicurezza o in modo autonomo. Le funzioni politico-diplomatiche delegate (quali buoni uffici, mediazioni, inchieste) riguardano il regolamento di controversie internazionali, l’organizzazione e la direzione delle operazioni di mantenimento della pace. La titolarità di competenze politiche autonome conferisce al segretario generale il diritto di richiamare l’attenzione del Consiglio di sicurezza su qualunque questione che possa minacciare il mantenimento della pace. Sono stati segretari generali: G. Jebb (Regno Unito; 1945-46), T. Lie (Norvegia; 1946-52), D. Hammarskjöld (Svezia; 1953-61), U. Thant (Birmania, attuale Myanmar; 1961-71), K. Waldheim (Austria; 1972-81), J. Pérez de Cuéllar (Perù; 1982-91), B. Boutros-Ghali (Egitto; 1992-96), K. Annan (Ghana; 1997-2006), Ban Ki-moon (Corea del Sud; dal 2007, riconfermato nel 2011), A. Guterres (Portogallo; dal 2017).

Istituti specializzati

L’Organizzazione si avvale delle attività degli istituti specializzati al fine di realizzare il decentramento funzionale nei settori tecnico, economico e sociale, in conformità all’orientamento emerso alla Conferenza di San Francisco nel 1945. Affinché un ente possa acquisire la qualità di istituto specializzato deve soddisfare alcuni requisiti (art. 57): anzitutto, deve trattarsi di un ente intergovernativo fondato su un accordo internazionale; in secondo luogo, l’ente deve svolgere attività internazionale e avere una sfera d’azione potenzialmente universale dal punto di vista geografico, in sintonia con quella dell’ONU; infine, deve svolgere attività di carattere settoriale nei campi che l’art. 57 indica, in modo esemplificativo, come rientranti nella cooperazione internazionale.

Il possesso dei requisiti menzionati è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini dell’attribuzione della qualità di istituto specializzato; questa deriva infatti da un apposito accordo, detto di collegamento, di cui sono parti le Nazioni Unite e il singolo istituto. Dalla conclusione di tale accordo non discende per l’istituto specializzato un vincolo di dipendenza dall’ONU; l’ente mantiene infatti la propria autonomia, ma diviene titolare di diritti e obblighi nei riguardi dell’ONU e dovrà coordinare le proprie attività con quelle dell’Organizzazione. La funzione di coordinamento delle attività degli istituti specializzati è affidata dalla Carta al Consiglio economico e sociale tramite le raccomandazioni e le consultazioni che ne rappresentano gli strumenti tipici.

Cenni storici

Durante la Seconda guerra mondiale Nazioni Unite fu la denominazione indicante il complesso degli Stati in guerra contro le potenze del Tripartito. Sulla base ideologica della Carta Atlantica, il 1° gennaio 1942, 26 Stati sottoscrissero a Washington la Dichiarazione delle Nazioni Unite, impegnandosi a mettere in comune per le esigenze belliche le proprie risorse e a non concludere armistizio e pace separata con i nemici. Attraverso varie tappe (conferenze di Mosca 19-30 ottobre 1943, Dumbarton Oaks 21 agosto-7 ottobre 1944, Jalta 4-11 febbraio 1945), l’azione diplomatica di Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna spinse l’iniziativa verso la costituzione di un’organizzazione internazionale per il mantenimento della pace, basata sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati membri. Tale costituzione, che in parte riprese caratteri già propri della Società delle Nazioni, fu realizzata nella conferenza di San Francisco (25 aprile - 26 giugno 1945), ove 50 nazioni sottoscrissero la Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945 (v. tab.).

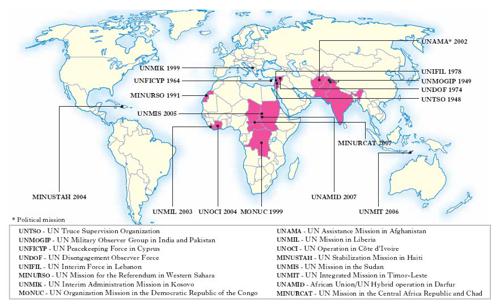

L’impegno a favore della pace (v. fig.1)

I presupposti dai quali, alla fine della Seconda guerra mondiale, il sistema di sicurezza dell’ONU traeva origine consistevano sia nella convinzione che nessuna efficace tutela della pace nel mondo avrebbe potuto realizzarsi senza un’azione di comune accordo fra le maggiori potenze internazionali sia nella esigenza di limitare il più possibile, nelle situazioni di minaccia alla pace, l’uso unilaterale della forza armata da parte degli Stati, attribuendone il monopolio al Consiglio di sicurezza, che avrebbe dovuto garantire interventi rispondenti alla volontà comune delle principali componenti della comunità internazionale. Ma, oltre al limite costituito dalla facoltà di veto concessa ai membri permanenti del Consiglio, che impedisce di procedere in senso contrario alla volontà anche di una sola di tali potenze, la netta divisione della comunità internazionale in due blocchi principali (occidentale, composto dagli Stati sviluppati e a economia capitalista, e orientale, composto dagli Stati con regimi di socialismo reale) e, soprattutto, la contrapposizione frontale fra le due maggiori potenze di ciascuno di tali blocchi, USA e URSS, precluse a lungo il formarsi di una volontà comune dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza in relazione alle principali crisi e ai conflitti internazionali. In secondo luogo, l’impegno assunto dagli Stati membri di mettere a disposizione contingenti e attrezzature militari tali da permettere la costituzione di una forza armata permanente dell’ONU rimase sulla carta, rendendo di fatto impossibile una gestione diretta da parte del Consiglio di operazioni militari intese a fermare e a reprimere atti di aggressione o altre gravi violazioni della pace. L’unico intervento incisivo dell’organizzazione all’epoca della guerra fredda si ebbe nel 1950 quando il Consiglio di sicurezza autorizzò l’uso della forza armata da parte degli Stati membri per reagire all’attacco portato dalla Corea del Nord alla Corea del Sud: autorizzazione accompagnata da una massiccia azione di truppe statunitensi che respinsero nelle posizioni originarie le forze nordcoreane. Nonostante la paralisi pressoché totale del Consiglio di sicurezza, qualche altro risultato fu egualmente raggiunto: va ricordato l’invio di numerose forze di pace (UN peacekeeping forces) per assicurare sia il rispetto di accordi di cessate il fuoco sia il mantenimento di zone cuscinetto fra le parti belligeranti. Inoltre, relativamente all’aspetto preventivo dei conflitti internazionali, le Nazioni Unite rappresentarono il principale foro internazionale in cui si è combattuta la guerra fredda, mantenendola su un piano politico-diplomatico, senza degenerare in uno scontro armato o in una rottura insanabile. Infine, va ricordata la costante azione per un disarmo multilaterale e per la non proliferazione e il divieto di uso e di commercio di armi nucleari e termonucleari.

I mutamenti nella situazione politica mondiale, a seguito del crollo dei regimi comunisti nell’Est europeo (1989-91), hanno inciso sensibilmente nella composizione e negli equilibri dell’organizzazione. Non solo infatti dal 1991 al 1993 si aggiunsero ben 17 nuovi Stati membri ma, soprattutto con la dissoluzione dell’URSS, venne a mancare una delle grandi potenze che avevano dato origine all’intero sistema, condizionandone a lungo il funzionamento. Il mutato quadro politico fece emergere una rinnovata possibilità di azione da parte del Consiglio di sicurezza. Nel 1991, dopo l’invasione e l’annessione forzata del Kuwait da parte dell’Iraq dell’agosto 1990, l’ONU affidò a una coalizione di forze composte dai maggiori e dai minori paesi membri delle Nazioni Unite il compito di respingere fuori dal Kuwait gli Iracheni, attraverso un intervento militare guidato dagli Stati Uniti. Diverso e sicuramente meno incisivo fu il ruolo dell’ONU in Ruanda, quando il conflitto tra hutu e tutsi esplose violentemente nel 1994. Nessun intervento di interposizione tra le parti sembrò praticabile da parte dell’ONU, che promosse comunque aiuti umanitari per attenuare, quantomeno, la portata del disastro. La crisi scoppiata nella Iugoslavia nel 1992, con la dissoluzione della Repubblica popolare federale, espose l’ONU a difficili e inconcludenti iniziative. Dal giugno 1992 forze di interposizione ONU vennero dispiegate a Sarajevo e in altre zone del paese, e nel settembre una risoluzione del Consiglio di sicurezza bandì i voli militari nello spazio aereo della Bosnia ed Erzegovina. Nel 1993, sei città musulmane, assediate dai Serbo-Bosniaci, furono poste sotto la protezione dell’ONU (con la missione UNPROFOR), ma nel complesso l’azione si rivelò fortemente inadeguata rispetto alla violenza del conflitto.

Complessivamente l’ONU non sembra ancora aver assunto il ruolo di protagonista che gli sarebbe proprio. Va peraltro considerato positivamente il crescente rilievo assunto dall’attività non coercitiva consistente nell’invio di forze di pace in situazioni di grave e persistente crisi interna di alcuni Stati.

L’azione per lo sviluppo economico e sociale

In campo politico-sociale l’azione dell’ONU si è rivelata di notevole incisività soprattutto nel processo di decolonizzazione, nel periodo che va dalla metà degli anni 1950 alla fine degli anni 1960. L’azione diplomatica svolta contribuì soprattutto ad accelerare l’acquisizione dell’indipendenza dei nuovi Stati. Il momento culminante può individuarsi nella dura condanna del colonialismo pronunciata dall’Assemblea generale nella Dichiarazione del 14 dicembre 1960. La crescita della rappresentanza afro-asiatica conseguente alla decolonizzazione ha determinato un più cospicuo interessamento a favore di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intera comunità internazionale. L’impegno dell’ONU in questo campo si è manifestato soprattutto nell’elaborazione e nell’affermazione dei principi di un nuovo ordine dei rapporti economici fra gli Stati, diretto a ridurre le enormi diseguaglianze esistenti nelle condizioni di benessere economico e sociale e nelle capacità produttive e di commercio. Inoltre l’organizzazione si è attivata nella realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di finanziamento e ricostruzione economica in numerose aree del mondo, specie in Africa, Estremo Oriente e America Latina.

La tutela dei diritti dell’uomo

In questo settore è stata elaborata e adottata in seno all’ONU una serie di importanti atti di tipo normativo, intesi a promuovere uno standard minimo di rispetto dei principali diritti umani e a condannare le più gravi violazioni di tali diritti (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948; Convenzione contro il genocidio, 9 dicembre 1948; Dichiarazione e Convenzione contro la discriminazione razziale, 20 e 21 dicembre 1965; Patto internazionale sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966; Convenzione contro l’apartheid, 30 novembre 1973; Dichiarazione e Convenzione contro la tortura, 9 e 10 dicembre 1984; Moratoria universale della pena di morte, 18 dicembre 2007).

In secondo luogo, l’ONU si è impegnata nella denuncia e nella condanna di singoli paesi che violassero sistematicamente i più elementari diritti dell’uomo. In tal senso l’intervento più continuo ed efficace si è avuto nei confronti di Sudafrica e Rhodesia (od. Zimbabwe) per il regime di apartheid; ma ripetute sono state pure le denunce delle violazioni perpetrate da Israele nei territori arabi occupati o da dittature militari come quelle di alcuni paesi latino-americani negli anni 1970-80. L’azione a tutela dei diritti umani incontra tuttavia un limite di rilievo nello stesso statuto dell’organizzazione, che vieta l’intervento negli affari interni degli Stati membri, finendo per impedire qualsiasi azione diretta in situazioni di grave violazione dei diritti dell’uomo; a meno che la violazione stessa non costituisca anche una minaccia alla pace, nel qual caso il divieto suddetto viene a cadere.

La Commissione per i diritti umani, più volte oggetto di critiche e discussioni, perché includeva rappresentanti di regimi denunciati per la costante violazione dei diritti medesimi e per l’apparente parzialità di alcune condanne, è stata sostituita nel 2006 da un più snello Consiglio (di cui fanno parte 47 Stati), che si vuole più incisivo nella valutazione del rispetto degli obblighi in materia di diritti umani di tutti gli Stati.